Вход рабочих на фабрику: фильмы после каникул

После каникул нелегко наладить привычный график. От лени до тоски – у вернувшегося к работе может быть немало вариаций чувств и ощущений.

Чтобы помочь справиться с этими вряд ли приятными впечатлениями, «Пилигрим» составил подборку фильмов для просмотра после праздников. Демонстративно жизнерадостных среди них не найти, зато тактично предостерегающих или солидарных в скепсисе немало.

Хотя самой ранней сохранившейся записью принято считать «Сцену в саду Раундхэй» (Roundhay Garden Scene), которую Луи Лепренс сделал еще в 1888 году, отсчет истории кино, как известно, чаще связывают с братьями Люмьер и снятым значительно позднее «Выходом рабочих с фабрики» (La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, 1895) – точнее, с одной из, как минимум, трех версий. Причиной подобной перестановки можно назвать технический характер первого ролика, его слабую сюжетную событийность, незаметность зафиксированного движения или отсутствие развернутой пространственной логики. Однако можно предположить и иной вариант: веселое кружение достопочтенных фабрикантов по собственному саду, которое снял Лепренс, вряд ли отвечало духу нового медиа, позднего ребенка свершившейся промышленной революции. Другое дело – шествие рабочих, хотя и робкое, постановочное, тоже заданное фабрикантами, которые вдруг занялись кинопроизводством, зато явно демонстрирующее движение масс.

И если взглянуть на следующее развитие истории кино, то в ней – пусть без прямой последовательности и постоянства – несложно заметить отчетливый интерес медиа к людям, занятым трудом или, наоборот, лишенным доступа к нему. Легко вспомнить отдельные фильмы вроде «Новых времен» (Modern Times, 1936) Чарли Чаплина или экспериментальные политические инициативы наподобие киноколлективов Жан-Люка Годара и Криса Маркера, даже целые кинематографические вехи – советский авангард или неореализм. То кино вглядывалось в усталые лица, рассматривало огрубевшие руки, фиксировало убогий быт, но старалось сохранить революционную страсть или надежду на светлое социальное будущее, каким бы горьким ни было политическое настоящее. Только в современном мире гипертрофированного нематериального производства, от которого остается разве что цифровой мусор, кино, кажется, больше нечем заняться.

И все-таки даже в новой реальности оно находит, за чем следить и что выявлять, будь то поиск резистентного потенциала в игровом подчинении рабочих мигрантов в фильме Юн Сон-а «За морем» (Overseas, 2019); создание Чжу Шэнцзэ в «Настоящем. Совершенном (Wan mei jin xing shi, 2019) коллажа желанного комьюнити из видео неизвестных китайских блогеров, которые стримят во время смены на текстильном заводе; или наблюдение за бесперспективной дигитальной рутиной NPC в «Работничках» (Hardly Working, 2022) Total Refusal. А еще кино – возможно – помогает преодолеть усталость первых рабочих недель, предлагая зрителям то практики заботы, то воображаемое сообщество страдальцев, то внятные предостережения без морализаторства.

Тем, кого уже ХХХХХХХ утомили

Если Новый год не принес новые отношения и новые условия труда, то к концу послепраздничной недели коллеги и руководители могли изрядно вымотать. О раздражении и отчаянии, которые провоцируют подобное положение дел, режиссеры снимали не раз, собрав целую галерею помешавшихся и осатаневших.

Свой вклад в нее вносит и «Почему рехнулся господин Р.?» (Warum läuft Herr R. Amok?, 1970) – фильм, обычно представляемый как совместная работа Михаэля Фенглера и Райнера Вернера Фассбиндера, вопреки утверждению первого режиссера, что enfant terrible нового немецкого кино «не имел никакого отношения к фильму» и «пришел на съемки один раз». Хотя главный герой, Курт Рааб, которого играет актер с таким же именем, не кажется сокрушенным – живет вполне благополучную жизнь представителя среднего класса с новыми музыкальными пластинками, вместительным диваном и потенциальным повышением, – и его однажды настигает заявленный в оригинальном названии амок. Есть ли у наваждения сложная комплексная причина, о которой думал Фенглер, или всему виной примитивный уклад буржуазной рутины, каковую неустанно подозревал Фассбиндер, спасение от помешательства видится лишь в одном. Требуется так выпасть из всеохватных сетей неумолчных властных дискурсов, чтобы не замкнуться в навязчивой идее мести всем и никому, а сбежать куда подальше.

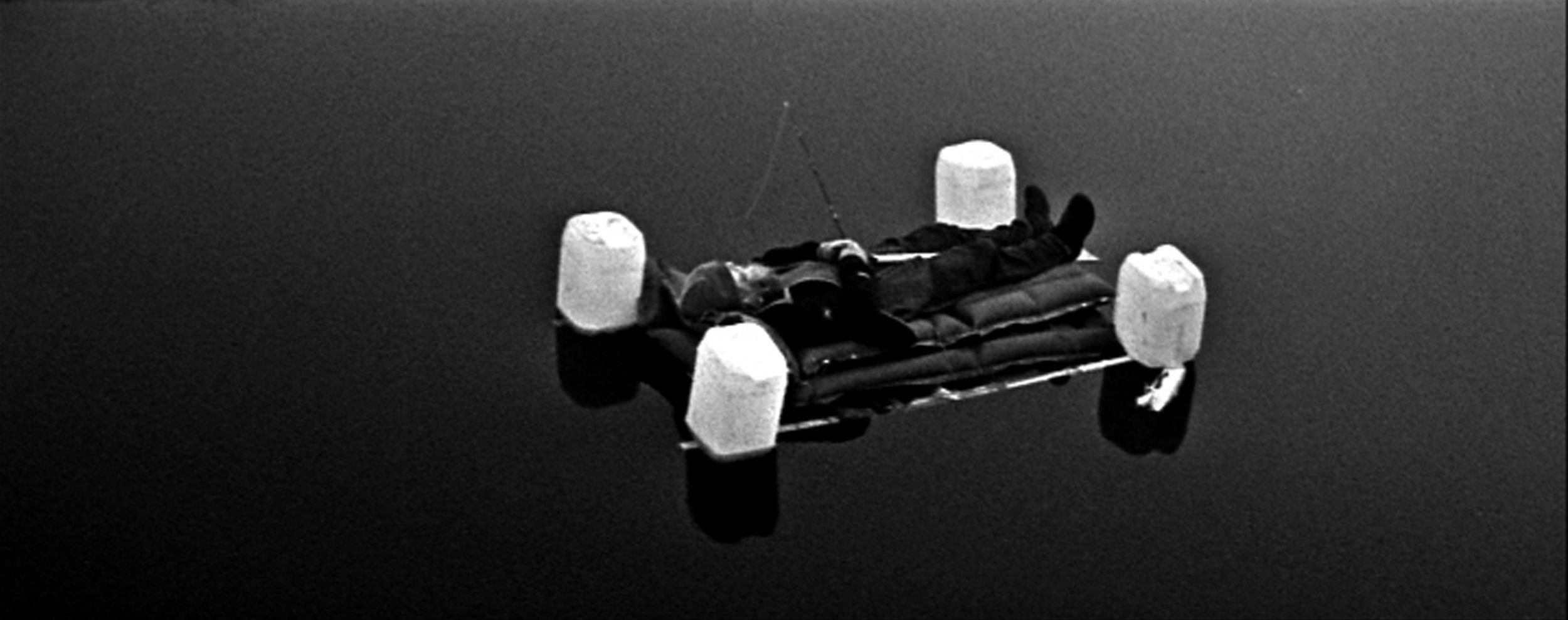

Джейку Уильямсу, отшельнику из шотландского Абердиншира, кажется, это как раз удалось. Живущий среди птиц бородатый одиночка стал героем нескольких неигровых фильмов Бена Риверса – короткометражной «Это моя земля» (This Is My Land, 2006), двух полных метров «Два года в море» (Two Years at Sea, 2011) и «Боганклох» (Bogancloch, 2024) и четырехминутного видео More Than Just A Dram, где он исполняет одноименную песню во время заваривания чая. Быт этого тихого человека, ловко владеющего мандолиной, подчинен медленному, но насыщенному настоящему, вписанному в вечный порядок не-человеческого. Набрать воду, выбросить компост, порыбачить, отправиться в плавание – каждый день наполнен делами, которые он не обязан решать, но которые необходимо выполнять. Пример Уильямса (а с ним и других нелюдимов вроде героев фильмов «Зумирики» (Zumiriki, 2019) Оскара Алегрия или «Уилкокс» (Wilcox, 2019) Дени Коте) возвращает наивную веру, что и в XXI веке утопический проект Уолдена Генри Торо еще жив.

Тем, кто не может встроиться

Игнорировать работу – умение, которое не так-то просто развить. Ловко включиться в ее порядок – другой, но не легче приобретаемый навык. Зато оказаться не у дел среди коллег можно без всяких усилий. Если после каникул настигает ощущение подобной исключенности, то впору искать фильмы, которые доказывают, что остаться за карьерным бортом не столь уж плохо.

Главная героиня Джилл Шпрехер «Девушки из офиса» (Clockwatchers, 1997) как раз из числа тех, кто пытается справиться с незавидной долей исключенной: она устраивается на временную должность в большую корпорацию. Копии документов делают не так, бланки нужно беречь, печати ставить аккуратнее – офисные проповеди сменяют одна другую, а перечень административных грехов новой работницы только увеличивается. К счастью, в компании есть и другие сотрудницы, чьи позиции столь же уязвимы, – непутевые карьеристки, порой напоминающие персонажек одноименного фильма Майка Ли (Career Girls, 1995). Правда, счастье не столь однозначно, ведь спонтанное комьюнити внутри большого корпоративного сообщества – вынужденное. А потому иногда лучше остаться в стороне, признать, что ты – одиночка, и найти дорогу в обход.

Дорогу можно и не искать, просто сойти с нее, как однажды решает сделать герой «Человека, который спит» (Un homme qui dort, 1974) Бернара Кейзанна. Или не решает: «Будильник звонит, но ты не шевелишься, ты продолжаешь лежать в постели и даже закрываешь глаза. Это непреднамеренное действие, это вообще не действие, это скорее отсутствие действия, действие, которое ты не собираешься совершать, действие, которого ты избегаешь». Закадровый текст, написанный Жоржем Переком, не только предложившим одноименный роман для адаптации, но ставшим полноценным соавтором Кейзанна, обращается то ли к персонажу фильма, то ли к зрителю. Он с жутковатым спокойствием сообщает, что иногда можно просто замереть, удалиться, незаметно исчезнуть. Подобное удаление от мира привычек и знакомых не так разрушительно, как в «Повторяющихся отсутствиях» (Absences répétées, 1972) Ги Жиля, хотя вполне отрезвляюще: оно доказывает, что можно вдруг остановиться, но все начнется сначала, по кругу, одно за другим. Зато больше не останется никаких иллюзий – ни на свой счет, ни на счет устройства реальности.

Тем, кто раскрыл систему

Личный скепсис – лишь верхушка айсберга под названием «кризис доверия системе». Осознание масштабов последней и невозможности сбежать от ее власти способно подавить. Или, наоборот, дать основу той стойкости, что присуща лишь скупости, которую часто демонстрируют тела, декламирующие тексты в фильмах Даниель Юйе и Жан-Мари Штрауба – например, в «Рабочих, крестьянах» (Operai, contadini, 2001).

Манифестируемая в перформативных штраубианских практиках стойкость превращается в каждодневное проявление самоотверженности в неигровом странствии Михаэля Главоггера «Смерть рабочего» (Workingman’s Death, 2005). Режиссер снимает донецких шахтеров, вынужденных ползком спускаться в забои-ловушки; показывает тщедушных индонезийских горняков, которые выносят сотни килограммов серы на собственных плечах; следит за адским конвейером убийства рогатого скота, где в кровавый круговорот втягиваются и жизни нигерийских мясников; показывает ежечасно рискующих собой пакистанских разборщиков и не готовых признать технологическую (анти)утопию китайских сталелитейщиков. Всех их, кажется, и вправду ждет лишь то, что сулит название фильма. Но бескомпромиссность, с которой они отправляются выполнять ничтожно оплачиваемые задачи, и спокойная твердость, с которой говорят о простых нуждах, пробуждает – хотя бы на время просмотра – праведный гнев: экономическое устройство реальности монструозно. Нужно лишь быть готовым: за гневом скоро приходит сомнение в собственной деятельности.

Подобное недоверие – метод Харуна Фароки, применяемый им и в «Выходе рабочих с фабрики» (Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995). Режиссер возвращается к одноименному люмьеровскому фильму, чтобы понять, изменился ли за сто лет истории кино торопливый шаг первых тружеников, так стремившихся вырваться с завода. И хотя медиаархеологический раскоп Фароки обнажает пласты кинематографического прошлого, – он собирает примеры из советского авангарда, немецкого экспрессионизма, arbeiterfilm ГДР – складывающаяся картина выглядит перманентной. Рабочие – узники концлагеря, рабочие – преступники, рабочие – саботажники. Они все – под контролем, под пристальным взглядом надсмотрщиков, которые остаются таковыми что в традиционной пенитенциарной системе, что на фабрике со старой промышленной программой, что в неолиберальном флере опенспейса. Стоит лишь задаться вопросом: какова роль кино и его репрезентативных механизмов в поддержании подобного постоянства?

Тем, кто дистанцировался

Переставая восприниматься как функциональная деятельность, работа быстро превращается в набор условностей. Вернуть ее осмысленное измерение или хотя бы найти компенсирующую практику не всегда легко – даже если последняя будет столь простой, как приготовление супа из оставшихся в холодильнике продуктов, предлагаемое Басом Девосом в «Здесь» (Here, 2023). Тогда можно попробовать довериться обнажившейся абстрактности, ведь за ней, как наглядно показывает кино, иногда получается разглядеть гипнотическую ритмику действий и жестов.

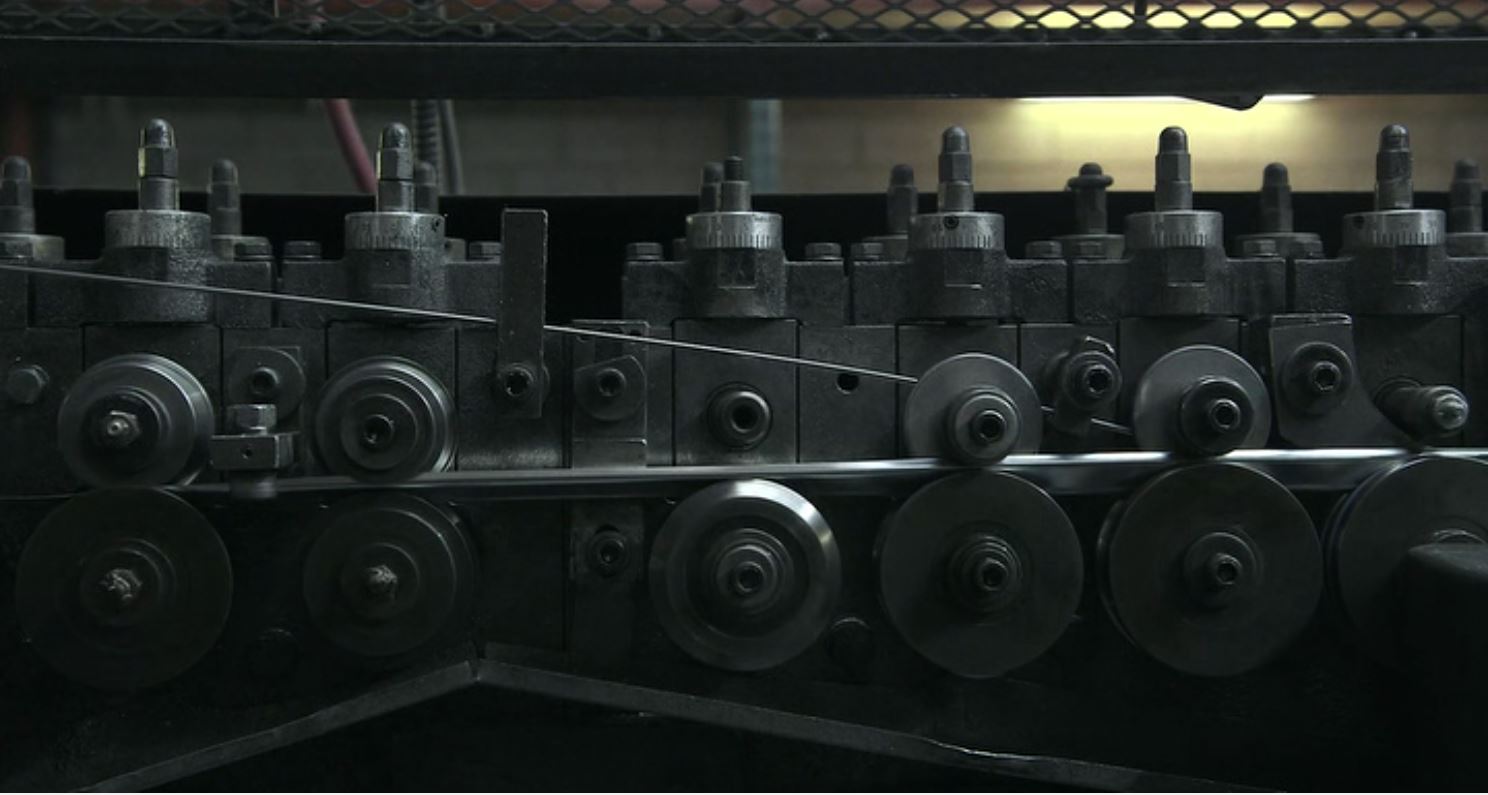

Так, в нечеловеческой машинерии грохочущих аппаратов и механизмов уже упомянутый Дени Коте распознает партитуру для вполне человеческих сотрудников. Их перформативные интервенции в кажущееся традиционным неигровое наблюдение превращает фильм «Эта радость была совершенна» (Que ta joie demeure, 2014) в гибридный, а вместе с ним показывает, что с системой можно сосуществовать, не подчиняясь ей, но и не провоцируя, возможно, еще более изнурительное восстание. У Коте сцены с неустанно вращающимися шестеренками сменяются портретами потерянных лиц рабочих. Однако получающаяся сборка удивительным образом не навязывает разговор об эксплуатации и прекарности, хотя один из героев признается: «Мои руки делают все, а мой мозг этого не хочет». Видимо, дело как раз в сохранении способности не хотеть, артикулировать это не-желание как активный ответ, тихо, но упрямо сопротивляться, нарушая производственный распорядок бесцельным стоянием у станка и настойчивым всматриванием в пустоту.

Разумеется, избегать принуждения отраднее, любуясь окружающим. «Место работы» (Place of Work, 1976) Маргарет Тейт не похоже на пространство угнетения, наоборот, ее прибежище – полный детских воспоминаний дом с зеленым садом, куда забредают соседские животные. Но и ему угрожает подчинение логике модернизации, план рационализации, который разворачивается прямо перед окнами на ближайшей улице. Оттого наблюдение за шмелем и бесшумный переход из одной пустой комнаты в другую становится не отвлечением, но пересборкой работы, превращением ее в дело спасения времени и себя в нем. Ведь, как пишет Ира Ломакина, «через вещи пространство начинает коммуницировать, а не просто быть: оно выстраивает связь с субъектом, интенсифицирует его присутствие».