Совмещение, разрыв, бездна. О книге Дарины Поликарповой «Опыт киноглаза»

«Новое литературное обозрение» опубликовало следующую книгу в серии «Кинотексты» – «Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии» Дарины Поликарповой. 10 декабря в лектории «Порядка слов» состоится презентация новинки.

«Пилигрим» уже публиковал фрагмент из книги, а теперь делится текстом об этом фундаментальном исследовании автономии кинематографического «перцептивного аппарата».

Представьте, что кино – это субъект. Доверившись подобному предложению, можно легче понять интенцию Дарины Поликарповой, которая написала книгу «Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии». Выросший из кандидатской диссертации по философии, а следовательно, весьма закрытой для внешнего читателя работы, публикуемый текст ориентируется на более широкую и более открытую аудиторию. Притом саму открытость следует определять не только в связи с менее гомогенной, чем замкнутое академическое сообщество, публикой, но и как способность приостанавливать не всегда мотивированное сомнение, дабы прислушаться к тому, что готово показаться слишком непривычным. Эта способность необходима, ведь Поликарпова уверена сама и приглашает убедиться других, что кино можно мыслить и понимать как агента, активную силу, которая – несмотря на базовые представления о работе конкретных кинематографистов и функционировании индустрии – реализуется самостоятельно, помимо, а подчас и вопреки человеческой воле. Если сохранить открытость, чтобы вслушаться в аргументы авторки, то можно не только допустить, что кино субъектно, но и принять его субъектность.

Хотя стороннему читателю выдвигаемая исследовательницей гипотеза может показаться беспрецедентной, Поликарпова доказывает, что у идеи кинематографической автономии были свои провозвестники: Дзига Вертов, Жан Эпштейн и – не без оговорок – режиссеры структурного кино и Жиль Делёз. Впрочем, и теоретических сопротивленцев, сознательных или нет, немало: не только Андре Базен, с которым авторка расходится в базовых принципах, но и Дэниэл Фрэмптон или Вивиан Собчак, чьи концепции привлекают Поликарпову, хотя не отвечают ее собственным интуициям.

Так, интенция исследовательницы, несмотря на обнаружение предшественников и оппонентов, чьи имена помогают освоить намеченное проблемное поле, оказывается провокационной – притом, как минимум, трижды. Во-первых, она оспаривает претензию объектно-ориентированной онтологии (ООО) на пересборку актуального теоретического дискурса и возвращает в него субъекта как концептуальную фигуру и легитимное понятие. Во-вторых, избегает антропоцентрического скепсиса противников ООО, продолжающих верить в приоритет субъекта, поскольку признает субъектность не только в нечто нечеловеческом, но и в том, что принято называть «неодушевленным». Наконец, она опровергает представление о кино как совокупности фильмов – будь они сохранившимися или утраченными.

Пожалуй, начать стоит с последней «провокации». Поликарпова сопротивляется равно привычному для критики и теории пониманию медиа через ограниченный формат отдельного фильма. (Стоит отметить, что и к понятию «медиа» она практически не прибегает – возможно, по причине доминирующих семантических ассоциаций, которые связывают этот термин с коммуникацией, приоритетно ориентированной на человека). Однако нельзя сказать, что авторка видит кино как множество материалов – поименованных лент, безымянных хроник, анонимных видео. Не мыслится кино и эмерджентной сущностью, которая проявляется поверх этих отдельных частей или надстраивается над суммой материальных и нематериальных явлений в уравнении «технические аппараты + видеозаписи как результаты их работы + индустрия как способ дистрибуции последних». Скорее, кино здесь оказывается потенцией, постоянно и разнообразно сбывающейся в настоящем продолженном, но никогда не совершенном прошедшем времени: кино неустанно возникает, но никогда не заканчивается, в отличие от фильма, чей хронометраж ограничен четкими количественными рамками.

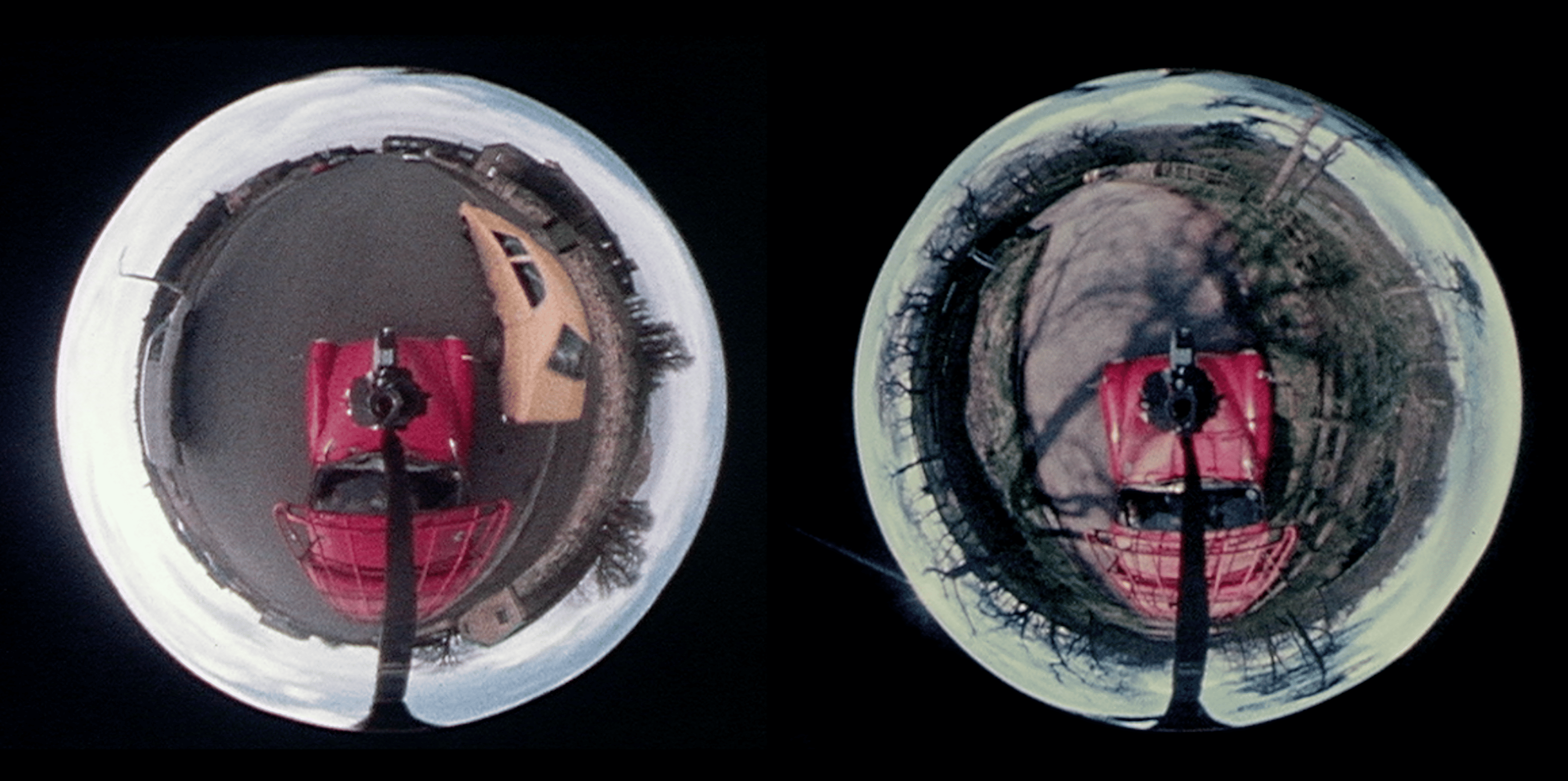

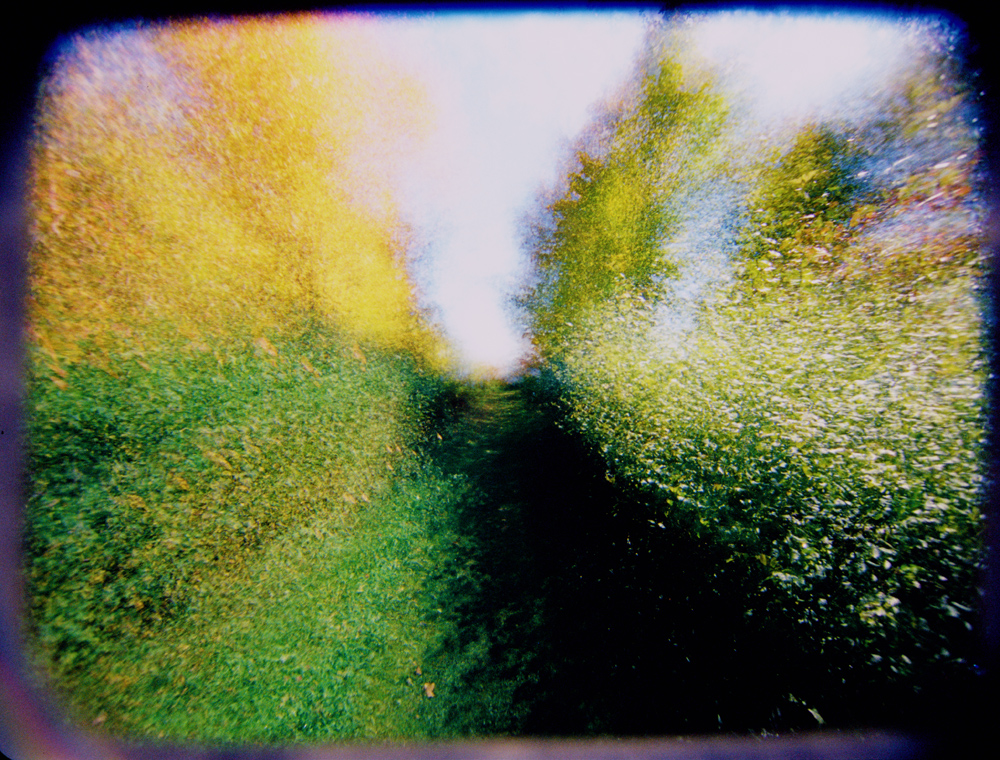

Пожалуй, кино в версии «Опыта киноглаза» можно было бы помыслить делезианской виртуальностью, обеспечивающей не только актуальность отдельных лент, но и их последующую – реализуемую или предполагаемую – пересборку. Однако подобная ассоциация грозит спекуляцией, ведь Поликарпова на протяжении всей книги (что на первых страницах может смутить своей априорной силой) манифестирует чувственную – конкретную, материальную и различимую извне – действительность кинематографического агента: «кино становится самим собой, практикует себя, когда испытывает специфически структурированный чувственный опыт, субъектом которого само же является». Такая формулировка, с вариациями не раз утверждаемая в книге, не позволяет вообразить кинематографическое устройство – сходство с рекурсивной конструкцией или лентой Мёбиуса наверняка окажется лишь приблизительным. Притом она не отрицает, что у этого непредставимого опыта могут быть вполне доступные человеку свидетельства – видео- и аудиозаписи, на которых остаются «следы чувственности»: непредумышленные царапины на пленке, засветы, пятна, блюры, пиксели и глитчи. Однако свидетельство – не то, что оно подтверждает, и потому само кино остается не схватываемым: оно «не субстанция, не организм, не нечто, на что можно было бы указать рукой».

Позиционирование кино как нечто выходящего за пределы отдельных фильмов вместе с обнажением его парадоксальной природы не просто спорит с устоявшимся теоретическим дискурсом. Оно требует большого доверия со стороны читателя, который может позволить себе роскошь думать о медиа гибко, удерживая его одновременно насущный и абстрактный характер, свидетельства его складывания и не фиксируемую нечеловеческую полноту реальности. И здесь впору вспомнить о второй «провокации» исследования, позволяющей говорить о нечеловеческом и «неодушевленном» агенте в понятиях субъектности.

Поликарпова отстаивает самостоятельность кино, определяя его как «перцептивный аппарат», чье восприятие окружающей реальности разительно отличается от антропного. В то время как люди контактируют с внешним миром посредством пяти органов чувств и тут же рефлексируют эти данные, кино лишь «видит» и «слышит», не умея осмыслять и эмоционально отражать ощущения. Из этого несовпадения и вырастают две перспективы – «человеческая и киноглазная», никогда не совпадающие и лишь подчас пересекающиеся.

Хотя исследовательница не стремится создать жесткую бинарную оппозицию, в процессе чтения складывается впечатление, что заданные оптики не просто сингулярны, но противопоставлены друг другу. Кино не идентично человеку, восприятие первого не тождественно восприятию второго – в качестве приема теоретической седации и первичной аргументации при защите радикальной идеи, каковой, бесспорно, является тезис о самостоятельности медиа, подобное противоположение более чем оправдано. Однако в дальнейшей перспективе стремление Поликарповой утверждать инаковость кино через его несходство с человеческим устройством начинает грозить ограничениями для потенциала автономии. Так, убедившись в независимости аппарата от использующих его кинематографистов и зрителей, в твердом и неукоснительном заявлении, согласно которому кино «не думает и не испытывает эмоций», начинаешь подозревать опасность очередной властной проекции со стороны людей: разве инаковость обязана всегда отличаться? неужели подлинно иное не может в чем-то сходиться со мной?

Очевидно, что противопоставление необходимо авторке «Опыта киноглаза», чтобы «расчистить» дискурсивную территорию: кажется, невозможно убедительно донести, что кто-то или что-то – будь то собака, моллюск, пластмассовый пакет или кино – может пересекаться с человеком, без предварительного уточнения, что антропное место не привилегированно и уникально лишь среди множества других обособленных мест нечеловеческих агентов. Но упрочение двоичной структуры создает замкнутую систему, в которую многое не только не попадает, но даже потенциально не способно вписаться. Так, стремление защитить автономию кино превращает другие медиа в излишне сподручные и понятные: например, Поликарпова пишет, что «мир искусства всегда оперирует произведениями – поименованными, овеществленными, оформленными вещами/явлениями <…>. Зритель никогда не встречается с живописью – лишь с конкретной картиной», или противопоставляет «изначальную врéменную сборку» «вещной целостности картины, скульптуры, здания». Да, люди склонны позиционировать дом как нечто если не постоянное, то долговечное; но стоит ли потому безапелляционно утверждать, что такова внутренняя расположенность строения? Подобные суждения провоцируют опасность генерализации и мало рифмуются с той свободой мысли, которую исследовательница распространяет на кино. Потому после дискурсивной «расчистки» хочется увидеть не менее уверенные попытки создать новые коммуникативные конструкции. Тогда, кто знает, получится изменить модальность высказывания и уточнить: если кино агентно, то почему оно не умеет мыслить? стоит ли отказывать ему в потенциальной способности, если можно попробовать иначе вообразить мысль?

Возможно, Поликарпова воздерживается от подобных допущений, поскольку работает со «следами» опыта – той, по всей видимости, незначительной частью реальности кино, которую зритель готов «эмпирически удостоверить»: «Мы становимся свидетелями этой [кинематографической – прим. «Пилигрим»] инаковости, когда сталкиваемся со следами протекания этого опыта, приоткрывающего в видимом и слышимом то, что было нам недоступно». Все так, однако свидетельство распознаваемой со стороны человека инаковости ничего не говорит о ее внутренней действительности для самого кино. Поднимая бревно, долго пролежавшее на одном месте, можно заметить смятую траву или даже небольшую прогалину – они тоже выступят свидетельствами протекания опыта (и даже взаимоотношений, притом не только бревна и земли, но самой травы, древоточцев, червей и других существ), но ничего не сообщат об испытанных природными субъектами ощущениях. Поликарпова тоже не претендует на полную реконструкцию кинематографического восприятия, тем более не пытается зафиксировать сущность кино, наоборот, как было отмечено ранее, позиционирует его ускользающий характер. Но вместе с тем она отрицает возможность существования тех или иных способностей на основании удостоверения со стороны человека. Пожалуй, для фактического эмпирического исследования такой подход адекватен; однако в исследовании, обращающемся к интеллигибельному допущению, «спекуляции», о которой сама же авторка пишет, с целью высвободить территорию для нечеловеческого другого, подобные отказы выглядят блокирующими.

Впрочем, было бы несправедливо сказать, что Поликарпова настойчива в своем несогласии. Часто она пишет уверенно: «мы можем распознавать объекты, называть их и эмоционально располагаться к событиям, понимая контекст, а кино – нет» или «да, кино, конечно, видит и слышит», – но иногда проявляет сомнение: кино «явно не похоже на нас, по-видимому, оно не думает и не испытывает эмоций». Этот контраст «явно» и «по-видимому» в одном предложении подчеркивает дополнительную сложность в представлении нечеловеческого субъекта, связанную в числе прочего и с языком. Настаивая на нечеловеческой сущности кино, исследовательница сохраняет понятия «видеть» и «слышать» для определения перцептивных возможностей аппарата. Кажется, что это нейтральные, не захваченные людьми слова, ведь в подобных терминах описывается взаимодействие с миром большого количества животных, птиц, рыб и даже растений. Но если расширять территорию инакового, то станет вряд ли легко сказать, что камень «слышит» или вода «видит». Притом в начале книги Поликарпова обращается к «колумбовому» письму первых теоретиков, которые могли «чувствовать себя очень свободно в форме и содержании своих высказываний», хотя в собственной работе его не актуализирует.

Недостижимость другого, которую исследовательница признает за кино, побуждает прислушиваться и осуществлять перевод тех незначительных сигналов, что удается распознать. А перевод, как известно благодаря Вальтеру Беньямину, требует пробуждать в родном языке отголоски чужого. Последних, к сожалению, не всегда хватает «Опыту киноглаза». Порой возникающие в тексте метафоры похожи на попытки разрешить ситуацию, но их оказывается недостаточно на фоне критики, которую Поликарпова адресует другим авторам, сводящим своеобразие кино к человеческим проекциям (в частности, эта претензия касается феноменологических поисков Вивиан Собчак и Лоры Маркс). Быть может, сложность и острота этой языковой проблемы сопряжена с тем, что кино, как пишет авторка, «упорно молчит»: перевести подобное молчание, наверное, можно было бы с помощью дополнительного протеза, некого посредника в асинхронной коммуникации. Для других существ такими расширениями часто становилась техника – не только сейсмографы, микро- и телескопы, но и более привычные киноаппараты. И вообразить, что могло бы стать протезом для протезирующей кинотехники, нелегко. А потому проект «Опыта киноглаза» превращается в двойную задачу: нужно не просто услышать молчаливого другого, но и разговорить как коммуниканта того, кто сам долгое время считался лишь медиатором. Сложность этой задачи обескураживает и, если честно, блокирует альтернативные решения – не создавать же новый язык, чтобы приблизить кино как недостижимого другого? разве что снять видео?

Ускользающая, не схватываемая, но притом явно наличествующая сущность медиа, наконец, адресует к финальной «провокации» книги – утверждению кино как субъекта. Данное утверждение становится наиболее весомым и аргументированным в третьем разделе – том самом, чье начало доказывает, что «Опыт киноглаза» функционирует как самостоятельный текст, заслуживающий внимания не только герметичного сообщества спекулятивных энтузиастов. Происходит это за счет откровенного разоблачения и открытого признания обозначенных выше сложностей самой авторкой: она соглашается, что доступ к агентности кино ограничен человеческой перспективой; что полностью понять структуру другого чувствования невозможно; что избираемая терминология вынужденно антропоцентрична. Результат таких признаний приводит к возмутительному, но вдохновляющему эффекту: пока читатель выстраивал внутреннюю аргументацию против доводов и стратегий исследовательницы, она предугадывала возможные претензии и несогласия. Раскрытие проблем может раздражить дважды – сначала самим фактом их существования, затем признанием их наличия, – но в итоге приводит к бодряще-приятному чувству, которое остается, когда тебя перехитрит писатель.

После облегченного читательского выдоха Поликарпова формулирует, как складывается кино, какие «органы, элементы, формы» определяют чувственность «перцептивного аппарата». Здесь намечаются те самые новые возможности, отсутствие которых порой становилось столь тревожащим при разговоре о визуальной и аудиальной перспективах. Так, исследовательница открывает тактильный потенциал пленки, обнажает перспективу, заданную плоскостностью и рамкой кадра, присущую медиа темпоральную дискретность. Она использует признанные теорией кино категории – пространство и время, движение и ритм, – но тематизирует их самостоятельно, концептуализируя в новых философских координатах. Благодаря этому в третьем разделе отчетливо кристаллизуются идеи «чувственной сборки», которая утверждает субъектность кинематографического аппарата, а заодно удостоверяет аналитический масштаб «Опыта киноглаза». Здесь же становится понятна одна из наиболее непосредственных и оригинальных идей исследовательского проекта – ацентрическая логика аппарата, одновременно символическим и буквальным образом работы которого выступает монтаж. Обычно кажущийся исключительно человеческой, рукотворной операцией, в книге он превращается в силу самого кино. «Как раз потому, что речь в такой перспективе никогда не идет о конкретном фильме, а только – о рассеянном во времени и пространстве кино, монтаж также должен пониматься не столько в качестве результата конкретных режиссерских практик, а как резервуар потенций пространственно-временной анархии: совмещений, разрывов, разрушений причинно-следственных связей». Этот подрывной характер, нацеленный на деструкцию порядка, пожалуй, и можно считать главной причиной представления монтажа как не-мыслительной процедуры. И потому неудивительно, что фундаментальное и четко структурированное, зачастую предугадывающее читательское недоверие, «исследование кинематографической чувственности» если и не заканчивается, то близится к концу под подкупающим своей иксренностью «лозунгом»: «Главным эффектом признания киноавтономии должно стать ощущение разрыва, бездны, которая разверзается в моем собственном (исследовательском, но также и зрительском) опыте».