«Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии». Фрагмент книги Дарины Поликарповой

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Дарины Поликарповой «Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии». «Пилигрим» публикует фрагмент из главы «Кино как чувственный опыт», в которой кино предстает как «агнозийный субъект» – активный агент, наделенный уникальной, не подобной человеческой, способностью к восприятию реальности. Такое восприятие функционирует «бесцельно» и, вместо последующего интеллигибельного схватывания, к которому постоянно прибегают люди, сохраняется на уровне чистой чувственности.

Если мы попытаемся разглядеть в кино не набор фильмов, в силу внешнего воздействия копирующих наше естественное восприятие, а обретем чувствительность к свойственной ему агнозийной чувственности, нам откроются два не связанных друг с другом опыта, человеческий и киноглазный, обладающие разными перспективами. Кино произвольно ускоряет и замедляет воспринимаемое движение, а зритель распознает в тех же кадрах апогей карьеры спортсмена, совершающего последний чемпионский прыжок. И мы, и кино что-то здесь видим, но видимое обрабатывается нами совсем по-разному, исходя из развитости нашей чувственности и мышления (кино может буквально варьировать скорость воспринимаемого движения, а мы – нет; мы можем распознавать объекты, называть их и эмоционально располагаться к событиям, понимая контекст, а кино – нет).

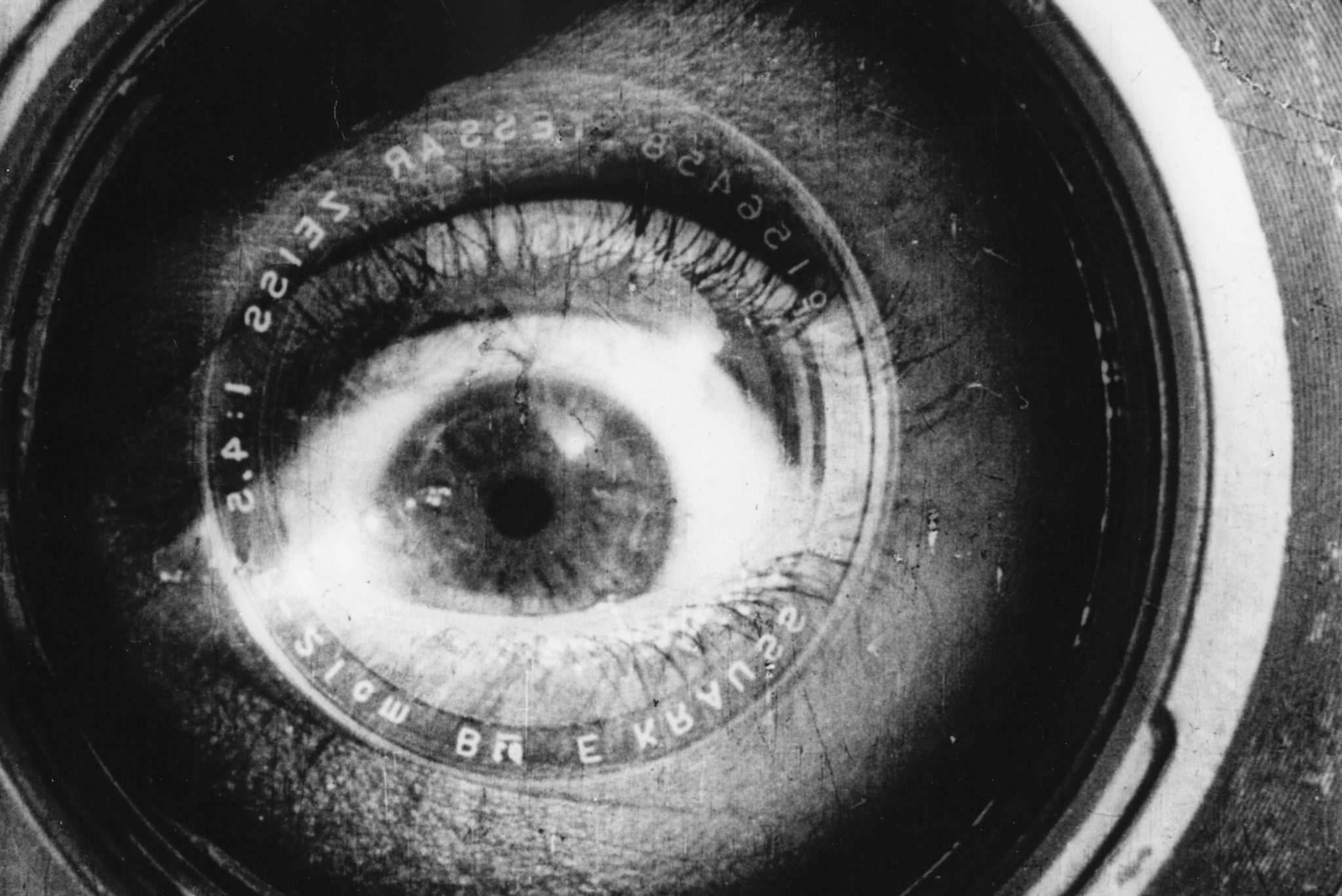

Здесь важно не спешить с иерархиями. Оказавшись без поддержки познания и переживания, чувственный опыт (кино) не оказывается ущербнее и слабее – напротив, не будучи принужденным подчинять свою организацию чему-то внешнему, чувственность не отсекает от воспринятого «лишнее», не руководствуется чуждой ей телеологией, вместо этого располагая одновременно всем, что видится, слышится, ощущается. У нас нет данных, позволяющих приписывать кино другие способности, – оно явно не похоже на нас, по-видимому, оно не думает и не испытывает эмоций. Однако эмпирически мы можем удостоверить, что его способ существования имеет дело с перцепцией, его «органы» – органы чувств, а мир, который кино воспринимает, – мир «чувственных фактов». Мы становимся свидетелями этой инаковости, когда сталкиваемся со следами протекания этого опыта, приоткрывающего в видимом и слышимом то, что было нам недоступно. На это чудо, которое изначально поражало зрителей в киноаппарате, уже неоднократно обращали внимание: Дзига Вертов прямо проговаривал, что киноглаз куда прозорливее глаза человеческого. Вальтер Беньямин применительно к фотографии, которая отчасти стала основой для кино, писал об «оптическом бессознательном» почти то же самое:

Ведь природа, обращенная к камере – это не та природа, что обращена к [человеческому] глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Например, достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде, представляем себе, как ходят люди, однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в ту долю секунды, когда они начинают шаг. Фотография своими вспомогательными средствами: короткой выдержкой, увеличением – открывает ему это положение [1].

Но инаковость чувственного опыта кино проявляется, конечно, не только в широте и неизбирательности перцептивных схватываний. Дело могло бы закончиться этим, если бы кино представляло собой только видение, ограничиваясь тем самым бесперебойной восприимчивостью одного органа чувств. Но его чувственность устроена сложнее, включая также и способность слышать. Два слоя чувственных фактов, видимое и слышимое, в отличие от антропоцентричного синоптического принципа, у кино никак естественно не связаны, чтобы помогать опредмечивать мир для облегчения навигации. Вообще, вопрос о количестве кинематографических органов чувств совсем не прост и должен быть рассмотрен отдельно, поскольку, вопреки мнению Собчак, у кино крайне проблематично найти подобие «тела», которое могло бы связывать и координировать ощущения строго определенным образом. Скорее, кинематографическая чувственность представляет собой то, что можно было бы назвать органами без тела, которые распределены по миру, действуют независимо друг от друга и периодически могут образовывать врéменные сборки. Терминологический и концептуальный отказ от «тела» здесь важен, хоть функционирование этих свободных органов и схоже с делёзианской интерпретацией, казалось бы, противоположного – тела без органов [2]:

Когда на одном из таких уровней волна встречается с внешними силами, появляется ощущение. Орган будет определяться именно этой встречей, но это будет временный орган, существующий только в течение прохода волны и действия силы, а затем мигрирующий в другое место. <…> Короче говоря, тело без органов определяется не отсутствием органов и не просто существованием неопределенного органа, но временным и переходным наличием определенных органов [3].

Главный враг того и другого – что тела без органов (у Делёза), что органов без тела – привязанность к организму, требование которого очевидно включает в себя «тело фильма» и «фильморазум». У кино же, напротив, именно рассеянные, временные перцептивные очаги в ослабленной структуре агнозийной кинематографической чувственности становятся основой. В общем, кинематографическая чувственность – это не «тело», не система, а сборка чувственности, содержащая в потенции все возможные актуальные сборки. Именно в этом смысле у кино, как и у больного агнозией, в отличие от «здорового человека», действительно отсутствует стабильный центр и горизонт.

Здесь возникает другая проблема: почему кино стоит называть сборкой чувственности, подразумевающей присутствие некоторой склонности к образованию пусть врéменных, но связей, а не оставлять его растворяться в мире чувственных фактов, становиться именем для мира, где все беспрестанно меняется, движется, пересобирается? Ведь до сих пор говорилось лишь о бессвязных чувственных органах – перцептивных инстанциях множества разрозненных чувственных потоков. С их помощью можно понять, как кино оказывается восприимчивым к миру и какой элементарный состав этого мира (чувственных фактов) ему оказывается доступен. То есть определить пусть его собственный, но лишь пассивный модус существования.

Самое время сравнить два подхода к специфике положения кино в мире – Жиля Делёза и Вивиан Собчак. Если для Делёза кино является не субъектом, а одним из срезов становящегося мира, одним из способов проявления его изменчивости, то у Собчак кино пребывает в позиции агента – источника и носителя особой перспективы, варьирующей и, таким образом, преломляющей чувственные факты. На самом деле, линия киноонтологии Делёза начинается еще раньше: самое позднее – с небольшого текста Жана-Франсуа Лиотара, в котором кино также определяется не как отдельный организм, сущность, субъект, а как стихия неограниченного движения-изменения-становления. У Делёза в «Кино» второй комментарий к Бергсону как раз начинается с того же мотива:

Образцом скорее является непрестанно изменяющееся положение вещей, материя как перетекание, которой невозможно назначить ни точки укорененности, ни точки отсчета. <…> Вместо того чтобы двигаться от ацентрического положения вещей к центрированной перцепции, кино может возвращаться к ацентрическому положению вещей или приближаться к нему [4].

Это подобие позволяет динамичному миру наиболее адекватно проявляться в кино, пребывающем также в постоянном становлении-изменении-движении. В отличие от человека, скованного естественной установкой, формирующей его горизонт, «кино-в-себе» не образует центра; как и мир, оно ацентрично, поскольку при помощи камеры (отчасти) и монтажа (в основном) может постоянно менять точку зрения, становясь «машинной схемой взаимодействия образов-движений» [5]. Лиотару аналогичное описание кино как свободной стихии помогает противопоставить его репрессированному кинематографу как индустрии, в реальности неизбывно связанному с ограничивающими режиссерскими практиками, вводящими в непрерывное становление нужные автору ограничения. В фильме с тщательно отобранными движениями не остается места «случайному, грязному, растерянному, неустойчивому, неясному, плохо оформленному, передержанному» [6]. По сути, это именно то поведение, которое Дэниэл Фрэмптон пытался приписать своему фильморазуму, в его интерпретации ведущему себя подобно режиссеру и превращающему фильм в череду осмысленных селективных актов.

Но как же следует понимать кино вне этих репрессивных практик? Как удержать его концептуализацию от двух нежелательных крайностей: не растворить в мире как одну из множества комбинаций движений и вместе с тем не вменить ему ту же репрессивную неповоротливость, что присуща человеку, скованному местом, которое занимает его тело, и сопутствующим ему горизонтом? Иначе говоря, как не впасть в антропоморфизм Собчак, но и не солидаризироваться с полной десубъективацией кино у Лиотара и Делёза?

Прежде всего, признание того, что у кино все же имеется некоторая перспектива, позволяющая говорить о складывании субъективного опыта, вовсе не вынуждает нас признать, что кино совпадает в своем устройстве с человеком. Как следует из специфики его чувственности, кино, по меньшей мере, не будет обладать единственным и постоянным центром: населяющие мир органы, не организованные никаким конкретным и постоянным телом, задают множество разных перцептивных перспектив. И здесь возникает первый этап преобразования: перцептивная сущность кино вовсе не значит, что оно лишь создает точный отпечаток воспринятого. Напротив, сама перцепция по определению его преломляет, всегда соотносится лишь с одной из граней вещей.

Их [образов] специализированная грань, которую впоследствии назовут рецептивной или сенсорной, производит любопытную «обработку» влияющих на нее образов или полученных ею возбуждений: она как бы изолирует некоторые из них – из тех, что сбегаются к ней со всей вселенной и оказывают на нее совместное действие [7].

Именно так Делёз описывает простую способность кино снимать (воспринимать) – преломлять воздействующие на него движения подобно «черному экрану». Для него такая модальность кино относится к его «нулевой форме», приписанной «образу-перцепции», стремящейся к «воссозданию ацентрического плана образов-движений ради его освоения» [8]. Это вполне совпадает с тем «либидинальным» состоянием кино, которое описывает Лиотар. Проблема только в том, что и у Делёза, и у Лиотара нулевая степень предполагает минимизацию селективности (почти до дискурсивного исчезновения), в то время как вернее было бы указать, что она здесь присутствует, но ее источником является само кино как перцептивная инстанция, а не какой-то замысел кинематографиста. Такая селективная манера уже предполагает определенную обработку, которая не позволяет кино быть репрезентантом «объективной перцепции» – не дает кино просто раствориться в изменчивом мире, но вынуждает мир всякий раз соотноситься со множественной кинематографической перспективой, которая по-своему его трансформирует.

Но такая картина работы кинематографической чувственности предстает неполной: в противном случае мы имели бы столько «кинематографических тел», сколько есть вспыхивающих то тут, то там перцептивных очагов. Эти кинематографические тела становились бы местами бесперебойного восприятия, каждое из которых оставалось бы строго ограниченным пределами своей видимости. Много центров и много горизонтов. Но кино помимо съемки-перцепции включает в себя еще одну операцию, не позволяющую множеству таких перспектив лишь репродуцировать и размножать свойственную человеку замкнутость в отдельно взятом теле. Эта операция, конечно, – монтаж, который высоко ставит Делёз, но совершенно игнорирует Собчак. Именно он является гарантом того, что кино, в отличие от человека, по сути своей ацентрично: смысл не в том, что у него много центров, а в том, что структура, которая делает уникальным его чувственный опыт, позволяет в любой момент как прерывать перцептивные потоки, так и соединять их, несмотря на фактическое расположение конкретных органов. Монтаж – это инструмент создания связей, токов между вещами, с человеческой точки зрения никак не связанными между собой. Но важно и то, что каждая конфигурация, получающаяся в результате производства таких связей, не является постоянной – в любой момент она может быть разрушена и пересобрана (что опять же подводит нас к мысли о несправедливости упования на фильмы как константы в бытовании кино).

Конечно, тут возражения могут возникнуть даже у тех, кто уже согласился принять кинематографическую самостоятельность перцептивных актов. Если в то, что способность «видеть» и «слышать» принадлежит самому кино, а не тем, кто его использует, еще можно поверить (как же могут не видеть и не слышать аппараты, созданные исключительно для этого?), то как согласиться с этим относительно монтажа – исключительно «ручной» и продуманной операции? Этот вопрос еще будет рассмотрен далее, а здесь я укажу лишь на перспективу, которую необходимо иметь в виду, чтобы такой разговор вообще мог состояться. Не берусь отрицать, что в фильмических практиках монтаж чаще всего является проявлением человеческой агентности – как акт, подчиненный определенному замыслу. Но можно посмотреть на монтаж иначе: важно, что еще до всех продуманных режиссерских воздействий само по себе кино, как уже было сказано, обладает потенцией к монтажу – к сообщению, прерыванию, перераспределению разных чувственных потоков.

Так что же такое кино само по себе? Не субстанция, не организм, не нечто, на что можно было бы указать рукой. Кино – это субъект, кристаллизующийся в специфическом опыте, который сам же испытывает. Мир, в котором может существовать таким образом понятое кино, вполне сочетается с онтологией Уайтхеда, где «процесс есть не что иное, как получающий опыт субъект» [9], где «она [субъективность] представляет собой способ, или формальный принцип, и не является чем-то субстанциональным» [10]. В этом смысле человек и кино могут быть уравнены в онтологическом статусе, но не в характере опыта, который их создает. Кино всегда остается в области фактичного, не в силах ни абстрагировать чувственные данные при помощи способности представления, ни оформить их в понятие, ни связать в соответствии с настоянием аффекта. Его опыт – только чувственный опыт – действительно нам непривычен, не схож с тем, что мы сами привыкли испытывать. В этом смысле к кино как таковому можно отнестись с пренебрежением, как в ряде названных философских текстов относились к безумцам и калекам. Но киноглаз, как было продемонстрировано, с самого начала исследований кино не оставлял ни теоретиков, ни зрителей равнодушными: несмотря на обделенность мышлением, его чувственность остра и динамична, его инаковость, стоит только ее заметить, способна и впечатлить, и вызвать тревогу.

И хотя кино не определяется присутствием зрителя – оно существует не когда его кто-то смотрит, а когда оно что-то воспринимает, – в следующем разделе нам придется отчасти вернуться к этой позиции. Ведь другая нам, увы, недоступна.

Примечания:

[1] Беньямин В. Краткая история фотографии // Беньямин В. Учение о подобии. М., 2012. С. 113.

[2] Любопытно, кстати, что при концептуализации «тела без органов» Делёз, как и упомянутые выше философы, снова адресуется к болезням: «В жизни есть множество рискованных приближений к телу без органов (алкоголь, наркотики, шизофрения, садомазохизм и т. д.)» (Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон. СПб., 2011. С. 60).

[3] Там же. С. 61.

[4] Делёз Ж. Кино. С. 76-77.

[5] Там же. С. 78.

[6] Лиотар Ж.-Ф. L’acinéma // Cineticle. 2020.

[7] Делёз Ж. Кино. С. 81.

[8] Там же. С. 88.

[9] Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. С. 291.

[10] Шавиро С. Вне критериев. С. 100.