Реальности недостаточно: что такое докуфикшен?

Размышления о сущностном различии между фактом и вымыслом давно стали общим местом теоретических дискуссий. В то время как кино все чаще доказывает, что ценнее не устанавливать границы, а расширять поле взаимодействия.

Дарина Поликарпова прислушалась к доказательствам и сосредоточила исследовательское внимание на одном из ярких и актуальных феноменов этого контакта – докуфикшене. Она обратилась к истории кино и проанализировала парадоксальное соединение игрового и неигрового в понятии, чтобы заново тематизировать проблематичный характер реальности. А заодно – обнаружить неочевидные возможности для соприкосновения с ней.

Еще в начале 2010-х годов в работе «Постдок: игровое / неигровое» Зара Абдуллаева констатировала, что к завершению ХХ века в мировом кинематографе произошло крушение некогда более-менее внятных границ между игровыми и документальными практиками [1]. Постановочные проекты действительно все чаще заимствуют стилистические решения документалистики (в телевизионных докудрамах, жанре мокьюментари или подчеркнуто реалистических тенденциях фестивального кино, вроде фильмов братьев Дарденн, «Догмы 95», российских новых тихих, американского мамблкора), а документальное кино, в свою очередь, открыто задействует постановку в качестве одного из легитимных инструментов взаимодействия с реальностью. Слово «открыто» в этом случае принципиально важно, ведь специфика таких опытов – сразу назовем их «докуфикциональными», но еще вернемся к разговору о терминах – не в постановке как таковой, а в отказе от намерения ее скрыть. Постановка и раньше применялась в документалистике, но украдкой – чтобы не разрушать эффект подлинности отснятого материала (знаменитый пример подобного подлога – «Нанук с Севера» (Nanook of the North, 1922) Роберта Флаэрти). Но когда она становится не просто видимой, а даже предъявленной, ее статус очевидно меняется: из постыдной манипуляции, нуждающейся в сокрытии, она превращается в метод.

Хотя тенденция, которую Абдуллаева находит в кинематографе конца ХХ века, действительно становится повсеместной в этот период, ее исток, на мой взгляд, стоит искать в более раннем времени – там, где происходит сдвиг в понимании документалистики, который и делает подобный подход легитимным. В 1950-х годах мировое документальное кино серьезно обновляется: появляется сразу несколько направлений, стремящихся его освежить. Первое – американское и канадское direct cinema – позиционирует режиссера как идеального наблюдателя: нейтрального, дистанцированного, стремящегося зафиксировать и показать события, минимально в них вмешиваясь. Второе – французское и квебекское cinema verité – от такого подхода не просто отказывается, но и вовсе не считает его амбиции осуществимыми. Эту проблему комментировал в интервью Жан Руш, ключевой режиссер направления: «Большинство людей отказывается признавать, что любая антропология неизбежно разрушает предмет исследования. <…> Фундаментальная проблема всех социальных наук заключается в том, что факты всегда искажаются присутствием человека, задающего вопросы. Ответ искажается самим фактом, что он был вызван вопросом».

Раз искажение неизбежно, имеет смысл не игнорировать его, а сделать заметной частью повествования – в том числе и затем, чтобы действительно оставаться честным со зрителем. Авторы cinema verite начинают выворачивать фильм наизнанку и предъявлять швы съемочного процесса. Причем уже тогда возникают не только безобидные приемы, вроде появления режиссера в кадре, но и акты сознательной провокации.

В фильме «Для остального мира» (Pour la suite du monde, 1963) – программной работе квебекцев Пьера Перро и Мишеля Бро – кинематографисты поощряют жителей острова Кудр вспомнить и разыграть перед камерой традиционный ритуал ловли белуги, который новым поколением давно не практикуется. Минутку. Разыграть? Разве такое позволительно в документалистике? В целом, да, но раньше – только скрытно. Рабочие из короткого метра братьев Люмьер вряд ли покинули фабрику с первого дубля, а в «Нануке», как выяснилось чуть позже, Флаэрти адресовал героям очень похожую просьбу (правда, охотиться нужно было на моржа, а не на белугу), вот только оставил ее за кадром, чтобы создать видимость аутентичности, на самом деле жертвуя ею. Но в фильме квебекских режиссеров провокация кинематографистов открыта, даже демонстративна – реакция на нее, по сути, и является основным содержанием «Для остального мира». Нам интересен не сам рыболовный процесс, а подготовка к нему: как старцы острова вспоминают прошлое, выясняют отношения с молодыми, размышляют о переменах в собственном быте, которые стали особенно явными именно благодаря «заданному вопросу». Кажется, с таким подходом – где все так открыто, обнажено – вообще не должно возникать сомнений относительно «документальности» получившегося в итоге фильма. На деле же они возникали всегда – со стороны ригористов, которые верят в существование реальности, избежавшей внешних воздействий. «Нам говорят: снимающуюся человеческую натуру трансформирует вид аппарата в момент съемки. Нарушается естественность поведения. Зачастую приходится применять показ поведения перед аппаратом – значит, есть момент игры», – цитирует критиков документальной хроники (!) советская кинематографистка Эсфирь Шуб. Но тут же находит, что им возразить: «Нас не пугает, что многих вид аппарата выбивает из их обычного поведения, так как и позируя перед аппаратом, "играя", они демонстрируют себя, и каждая их "поза" является действенной характеристикой их личности» [2]. Если согласиться с этой позицией – можно заключить, что документальность скорее подрывается обманом (как в случае «Нанука»), а не перформансом – осознанным, где-то слегка лицедейским взаимодействием героев с направленной на них камерой.

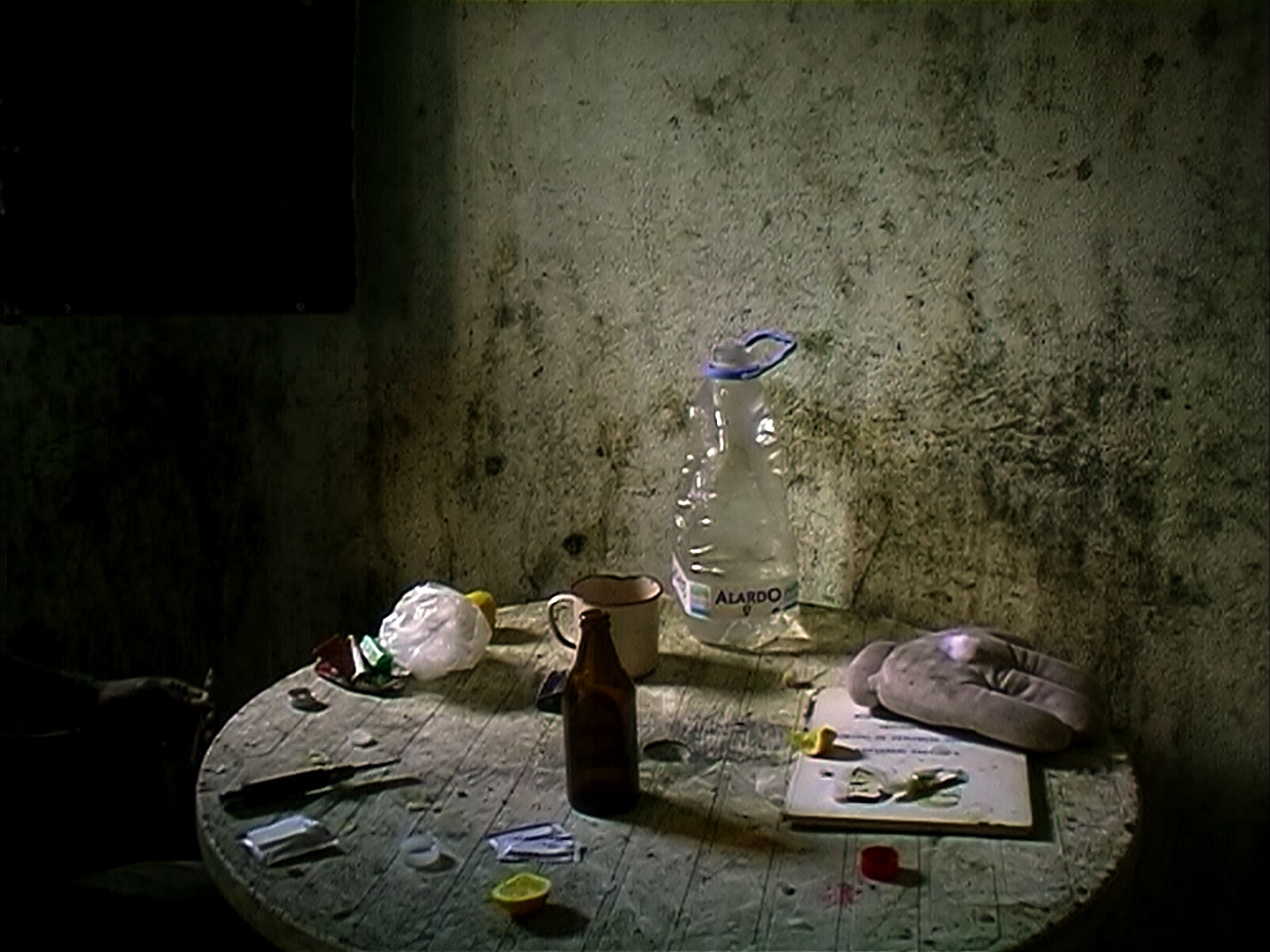

Cinema verité создало и другие фильмы, явно повлиявшие на будущий расцвет практик, смешивающих документальное с игровым. В 1958 году Руш снимает «Я – негр» (Moi un noir) – историю двух эмигрантов из Нигера, приехавших на заработки в Кот-д'Ивуар. В фильме мы слышим не только закадровый комментарий режиссера, но и голоса героев – например, Умару Ганды, рассказывающего о себе как о персонаже по прозвищу Робинсон. Жиль Делез называл подобные речевые акты «игрой воображения» [3], и важно, что это воображение принадлежит здесь не автору, но герою документального повествования – он конструирует собственный экранный образ, с согласия режиссера диктуя условия наблюдения. Другой яркий пример совмещения игрового и документального в кино того же периода – «На Бауэри» (On the Bowery, 1956) американского режиссера Лайонела Рогозина [4]. Это хроника будничных попоек обитателей злачного нью-йоркского района, среди которых режиссер находит несколько героев с актерскими амбициями. Он создает из привычного места их обитания съемочную площадку – задает ему рамку, в которой настоящие люди превращаются в персонажей, играя самих себя. Рогозин комментировал свой метод: «Необходимо дать человеку возможность оставаться самим собой, выражать чувства по-своему, в то же время учитывая замечания режиссера… <…> Режиссер документального фильма не требует от исполнителя перевоплощения. Он стремится лишь выявить особенности характера и найти лучшие средства их передачи на экране. В результате достигается динамичная интеграция исполнителя с героем, так как режиссеру удается открыть в своем герое поэта, который скрыт почти в каждом человеке» [5].

«На Бауэри», в отличие от фильмов Перро и Руша, которые предъявляют зрителю свою документальную идентичность, действительно сложно определить. Его фактура документальна: герои играют самих себя, да и многие сцены явно не срежиссированы, а просто подсмотрены на заглавной улице. Но все это покрыто сеткой операторских и монтажных приемов игрового кино, так что зрителю, не знакомому с историей создания «На Бауэри», вряд ли вообще придет в голову думать о нем в контексте документалистики. Ситуация в некотором роде обратна Флаэрти: в «Нануке» вымысел периодически выдавался за реальность, а здесь даже реальность упакована так, что кажется вымыслом.

Итак, именно рубеж 1950-1960-х годов осознанно создал предпосылки для явления, которое не столь давно стали называть докуфикшеном. Но он же, даже если опираться лишь на несколько приведенных примеров, показывает, что оперировать этим термином нужно аккуратно и вдумчиво. В зонтичном понятии не слишком ясного, скорее стихийного происхождения [6] заключена попытка обобщить опыт включения игровых практик в документальное кино, но на деле подобные стратегии сильно отличаются друг от друга – и смешивать их, превращать в гомогенное поле не очень правильно.

Во-первых, этот термин хочется сразу зарезервировать именно для фильмов, в которых все же сохраняется содержательная связь с документальностью. В этом смысле мокьюментари – игровое кино, чисто формально стилизующееся под интервью, репортаж или съемку скрытой камерой, – к докуфикшену не относится. Также нужно иметь в виду, что внутри этого гетерогенного феномена существуют практики, известные под более точными и специфическими названиями. Скажем, документальная анимация – вполне себе разновидность докуфикшена, но с акцентом на конкретных – анимационных – техниках фикционализации реальных событий. В свою очередь личной документалистике, также порой включающей в себя постановочный аспект для выражения реальных переживаний, важен фокус на высказывании от первого лица: как в «Новостях из дома» (News from Home, 1976) Шанталь Акерман, «Этот автоответчик не принимает сообщений» (Ce répondeur ne prend pas de messages, 1979) Алена Кавалье, «Блю» (Blue, 1993) Дерека Джармена или «Это не фильм» (In film nist, 2011) Джафара Панахи. Эти два направления с собственной проблематикой я намеренно оставлю за рамками разговора и сконцентрируюсь на случаях, которые сложнее конкретизировать – на кино с живой съемкой и классическим разделением инстанций «режиссера» и «героя». Маркер докуфикшена в данном случае указывает на такой процесс создания фильмов, где фиксация реальных героев и окружающего их мира переплетается с вымыслом и(ли) постановкой.

Но вопрос – зачем?

***

Признаюсь, в некоторых случаях ответ дается мне нелегко. Тем более и сами режиссеры, и пишущие об их докуфикциональных работах критики, подчеркивают не прагматику этого подхода, а скорее зыбкость, неустойчивость и противоречивость, которую он порождает. В интервью для «Пилигрима» Дарья Горячева напрямую спрашивает Ивана Курбакова, режиссера «Перелетной птицы» (2025), о мотивах совмещения документального и игрового. Он отвечает:

«Я считаю этот метод очень плодотворным, потому что это путь, более открытый к неизвестному. Процесс тут влияет сильнее, чем в классическом игровом кино. Но и в доке невозможно быть полностью отстраненным наблюдателем: ты всегда приходишь в реальность с чем-то своим – осознанно или нет. <…> Этот диалог с реальностью, который в документальном кино или в фикшене не подразумевается, мне очень интересен именно тем, что ты не убираешь себя из процесса. То есть ты внутри этого диалога остаешься со своими идеями, но в то же время реальность дышит тебе в лицо».

Другой пример: «…за долгие часы, проведенные в комнате Ванды и на улицах Фонтаньяша, Кошта стал этим людям другом, а они сами – его соавторами. Поэтому, в частности, фильмам Кошты невозможно найти место в оппозиции "игровое – документальное" <...>. Ванда – настоящая, и сцены в ее комнате – тоже, но все они снимались в несколько дублей», – пишет о методе Педру Кошты Андрей Карташов.

Понятно, почему упомянутые режиссеры отвергают традиционные рамки игрового кино: они, как некогда и Рогозин, действительно хотят иметь дело с непосредственностью реальной фактуры, а не снимать постановочные фильмы, «основанные на реальных событиях». Но куда сложнее сказать, отчего им не хватает ресурсов документалистики. Почему нельзя снять Ванду с первого раза, а героев «Перелетной птицы» застать за их повседневными делами?

31-й номер журнала «Сеанс», посвященный российской документалистике, в 2007 году вышел с подзаголовком «Реальности недостаточно». Кажется, что авторы, работающие в рамках докуфикшена могли бы превратить это короткое высказывание в манифест. Впрочем, смотря как понимать ключевое слово. Режиссеры докуфикшена все же держатся реальности, но ищут в ней не актуальное (то, что есть), а потенциальное (то, что могло бы быть). Если первое можно просто увидеть и снять, то для проявления второго необходимо усилие и фантазия: потенции реальности нужно проявить, подобрав для этого точный инструмент. Билл Росс IV и Тернер Росс в 2020 году сняли «Нос разбит, в карманах пусто» (Bloody Nose, Empty Pockets) – эпизод из жизни посетителей локального бара в одном из районов Лас-Вегаса. Персонал и завсегдатаи здесь, как водится, настоящие – играют самих себя в интерьере столь же настоящего бара. Но режиссеры измышляют драматичное обстоятельство, чем задают этой реальности рамку и не изменяют, но обостряют подлинные отношения между людьми и местом. По сюжету бар закрывается, так что, буквально, в эту ночь нужно кутить, как в последний раз. Похожая история с «Перелетной птицей»: здесь Курбаков тоже специально режиссирует встречу, чтобы собрать вместе людей, которые обычно сидят за отдельными столиками. Для провокации естественных разговоров он вводит в это пространство актрису Ульяну Леонову – в жизни, как и в фильме, уехавшую из России в Грузию осенью 2022 года. По словам режиссера, она – единственная, с кем он предварительно обсуждал съемки. Они не писали сценарий, но задумали некоторые элементы провокации: например, в какой-то момент с подачи Ульяны гости переключаются с беседы на застольное пение.

Авторы перечисленных фильмов не застают реальность врасплох, а тщательно к ней присматриваются, чтобы затем предложить авторскую аранжировку. Что важно, в современном контексте, открытом смешениям несочетаемого, это кино не преподносится зрителю как документальное, чтобы избежать обвинений в подлоге. И это верно: на самом деле фильмы Флаэрти (даже «Нанук»), Рогозина, Кошты, Россов, Курбакова, Славы Федорова (трилогия о ЖКХ), как и некоторые работы Руша действительно находятся в мерцающей зоне, где реальность раскрывается не только в фактах, но и в фантазиях. Сговорившись с режиссером, люди могут предстать перед камерой как персонажи – слегка сместить идентичность, примерить маску, допустить гиперболу. В «Миннесотской декларации» Вернер Херцог говорил о похожей ситуации: есть «правда факта» – ее он презрительно величал «правдой бухгалтеров», а есть «экстатическая правда», которая прорастает в жизни в момент игры [7]. Сам режиссер этот момент не столько создавал, сколько искал в готовом виде, выбирая персонажей-лицедеев, в которых и вне съемочного процесса очень сильна тяга к перформативности. Так, например, новые русские мистики, шаманы, сектанты раскрывают театральную природу своих жизней в «Колоколах с глубины» (Glocken aus der Tiefe - Glaube und Aberglaube in Rußland, 1993).

В «Крупном плане» (Nema-ye nazdik, 1990) Аббас Киаростами спрашивает главного героя: «Есть ли что-нибудь, что я могу для вас сделать?». На что Хоссейн Сабзиан – мужчина, арестованный за попытку выдать себя за Мохсена Махмальбафа, – отвечает: «Вы можете снять фильм о моих страданиях». До сих пор в обсуждении намерений докуфикшена речь шла о довольно герметичном целеполагании: что такой метод может дать фильму? Но вопрос стоит переформулировать: может ли этот метод что-то дать реальности?

Другой эпизод «Крупного плана»:

Киаростами: Какую роль Вы бы хотели сыграть?

Сабзиан: Самого себя.

Киаростами: Разве Вы это уже не сделали?

Сабзиан смотрит прямо в камеру и улыбается.

Существует разновидность докуфикциональных фильмов, которые меняют привычное распределение приоритетов. Они снимаются не для зрителя, пусть на финальной стадии и обращаются к нему как к свидетелю, а нацелены в первую очередь на героев, вынуждая их, посредством открыто предложенной режиссером постановки, пережить новый опыт – вполне реальный, хоть и порожденный искусственными условиями. Герой «Крупного плана» хотел стать актером и действительно стал им, участвуя в фильме Киаростами. Кроме иранского режиссера схожим методом пользовались: Томас Харлан в «Раневом канале» (Wundkanal, 1984), Джошуа Оппенхаймер в «Акте убийства» (The Act of Killing, 2012), Роберт Грин в «Кейт играет Кристин» (Kate Plays Christine, 2016) и «Бисби 17» (Bisbee '17, 2018), Нейтан Филдер в «Репетиции» (The Rehearsal, 2022-2025), Каутер Бен Ханья в «Дочери Ольфы» (Les filles d'Olfa, 2023). Подробное перечисление должно намекнуть, что перед нами – штучные работы. К этому методу действительно отваживаются прибегать немногие кинематографисты: он требует слишком большой ответственности, в первую очередь – этической.

Неудивительно, что применять его начали в случаях, где агрессивные манипуляции скорее поддавались оправданию в глазах зрителя. Томас Харлан пригласил бывшего члена нацистской партии Альфреда Филбера (в свое время осужденного, но уже освобожденного по состоянию здоровья) сыграть немецкого силовика, ответственного за смерти политактивистов RAF в 1970-е годы. Фильм разыгрывает продолжительный диалог с вымышленным персонажем, которому задают те же вопросы, что и некогда адресовали самому Филберу. Олег Горяинов описывает эффект такой постановки, вынуждающей реального героя «Раневого канала» иначе думать и говорить о собственном прошлом: «Поместив Филбера в ситуацию допроса, Харлан заставил человека против воли говорить о своих преступлениях, которые документально подтверждены, но самим преступником замалчиваются или искажаются. Режиссер создает парадоксальную ситуацию. Постановка сделала возможной правдивую речь, тогда как обычная ситуация правдивой речи (например, судебный процесс), напротив, делала признания невидимыми и(ли) забытыми».

30 лет спустя Джошуа Оппенхаймер снимает в Индонезии «Акт убийства». Бывшие режимные палачи, некогда убивавшие граждан коммунистических взглядов по заданию правительства, откликаются на предложение режиссера разыграть былые преступления. Этот процесс им явно приятен: они сами признаются, что и тогда, полвека назад, не раз представляли себя гангстерами из голливудских фильмов. Сейчас, благодаря Оппенхаймеру, у них появляется возможность претворить фантазии в жизнь. В условном пространстве съемочной площадки они играют и самих себя, и собственных жертв – за неимением других актеров. И Харлан, и Оппенхаймер похожи на ученых, устраивающих эксперимент для подтверждения гипотезы: если реального человека поместить в вымышленные обстоятельства, постановка может проявить в нем нечто до того дремавшее, пребывавшее в скрытом состоянии. Собственно, уникальность фильма Оппенхаймера, долгое время (как минимум – до проектов Нейтана Филдера [8]) остававшаяся беспрецедентной, состоит в том, что «Акт убийства» эту гипотезу подтверждает. Когда в одной из финальных сцен Анвара Конго тошнит за привычным для него рассказом о пытках, мы видим, что на уровне тела – той самой «экстатической правды», существующей по ту сторону рассудка, – герой испытал по отношению к некогда совершенному им насилию нечто новое, для себя непривычное и неожиданное. Михаил Ратгауз говорил об этом эффекте: «И мы понимаем, что эта тошнота – это попытка как бы выблевать свое прошлое. Как объясняет Оппенгеймер, это момент, когда главный герой чувствует несоотносимость того образа самого себя, который он всю жизнь, начиная с 1965 года, в себе пестовал, и той реальности, которую он благодаря съемкам этого фильма в себе испытал. То есть его тошнит от невозможности примирить эти вещи. Это физиологическая реакция организма, который нельзя обмануть».

Именно в этом направлении докуфикшен, на мой взгляд, раскрывает свой уникальный потенциал наиболее полно: фиксирует процесс трансформации, который сам же и запускает. Реальности, в общем, достаточно; вопрос в том, как войти с ней в резонанс.

Примечания:

[1] Абдуллаева З. Постдок: игровое / неигровое. 2011.

[2] Шуб Э. Неигровая фильма // Шуб Э. Жизнь моя – кинематограф. 1972. С. 264-265.

[3] Делез Ж. Кино. 2013. С. 510.

[4] В профессиональной литературе можно встретить соотнесение фильма «На Бауэри» с направлением direct cinema (тем более, он был снят в США), но если учитывать метод съемки, такая атрибуция будет неверной. Хотя фильм Рогозина, стремясь походить на игровое кино, парадоксальным образом стилизуется под стороннее наблюдение, с точки зрения документалистики он делал ровно противоположное – активно взаимодействовал с героями, делая ставку на их соучастие в работе, задействовал постановку, предлагал актерам сыграть самих себя.

[5] Рогозин Л. Действительность и ее интерпретация // Правда кино. Сборник. 1967. С. 47.

[6] В профессиональной литературе по истории и теории документалистики он действительно почти не используется, а в кинокритике и стихийном зрительском дискурсе, напротив, фигурирует постоянно: о докуфикшене есть статья в Википедии (причем на разных языках, но, что характерно, с одинаково слабым списком источников), а некоторые режиссеры сами соотносят созданные ими фильмы с таким жанром. См. например интервью Ивана Курбакова.

[7] Херцог В. Миннесотская декларация // Кронин П. Знакомьтесь, Вернер Херцог. 2010.

[8] Чтобы не повторять уже написанное, позволю себе приложить здесь ссылку на отдельный текст о методе Филдера, где затрагивались близкие темы: Поликарпова Д. Что-то не так с Нейтаном: о канадском комике.