Дайджест 16.10.

Автор Никита Смирнов

Перед стартом юбилейного «Послания к человеку» журнал «Сеанс» опубликовал архивный текст основателя фестиваля Михаила Литвякова. Поскольку Михаил Сергеевич — человек-энергетик, действовавший во имя сохранения фестиваля всеми правдами и неправдами в перестроечные и первые постсоветские годы, рассказ полон анекдотов.

«Хлопоты привели меня в Москву в Госкино СССР. Я сидел в кабинете заместителя министра, когда хозяина неожиданно позвали в просмотровый зал. Я остался в кабинете один, на столе среди прочих телефонов стояла „вертушка“ — прямой кремлёвский телефон. Я знал, что звонок „вертушки“ прозвучит прямо в кабинете министра, минуя секретаря. И тогда решился на поступок рискованный. Я позвонил по „вертушке“ Бугаеву: тот мгновенно поднял трубку. У меня хватило смелости произнести: „Это говорит Михаил Сергеевич“... Было время Михаила Сергеевича Горбачева, Генерального секретаря ЦК КПСС, и я просто физически ощутил, как напрягся министр: „Слушаю Вас, Михаил Сергеевич“. Помедлив секунду, я добавил: „Пока не Горбачев, а Литвяков“. Бугаев оказался человеком неглупым, он мгновенно оценил ситуацию и, рассмеявшись, выслушал меня. А потом дал команду перевезти груз. Так „Аэрофлот“ стал нашим спонсором. Что же касается японской техники, то она много лет служила нам верой и правдой».

***

Гид по грядущему фестивалю публикует «КиноПоиск». Новый Кристиан Петцольд и вечный Райнер Вернер Фасбиндер, док про поиски обломков ракет, ключевые фильмы-призеры из истории «Послания» и забытые вещи из 1990-х — только учитывайте, что Минкульт уже проредил программу.

Теоретик кино Ольга Давыдова (читайте фрагмент ее исследования неигрового кино) предлагает личную программу фестиваля:

«Мой фаворит — „Грациано: история отшельника“ (Йозефин ван дер Альст). Щемяще нежное, чуткое, тонкое кино о... Не хочу писать об одиночестве, это слишком просто для Грациано; скорее, о жизни, где всё ускользает: память, язык, смыслы, но останется что-то неуловимое, самое важное, что назовешь — и тут же потеряешь. Один из тех тихих фильмов, после которых хочется помолчать, чтобы не рушить увиденное»

И помимо остального — рассказ куратора Александра Зубковского о грядущем «Небесном кинотеатре», где покажут Скотта Барли, Такаси Макино и россыпь коротких метров:

«„Небесный кинотеатр“ — это утопия, неосуществимая мечта, которая обрела форму: купол, тканевая конструкция, вместо традиционных кресел — места для просмотра фильмов лежа, как бы во сне».

***

Sparks составили десятку любимых фильмов из коллекции Criterion. Вышло одиннадцать, среди которых «Мой Виннипег» (My Winnipeg, 2007, реж. Гай Мэддин), «Крупный план» (Nema-ye nazdik, 1990, реж. Аббас Киаростами), «Безумный плод» (Kurutta kajitsu, 1956, реж. Ко Накахира) (про «молодежь, у который слишком много свободного времени»). Fun fact: Рон Мэйл приписывает танец Дени Лавана под Modern Love «Любовникам с Нового моста» (Les amants du Pont-Neuf, 1991) Леоса Каракса.

«Самый красивый актер в истории, Ален Делон; равно прекрасная и соблазнительная Роми Шнайдер (прежде спутница Делона в реальной жизни); а еще вилла на восхитительном французском Лазурном берегу. И бассейн. Добавьте сюда 18-летнюю Джейн Биркин, и у вас на руках все приметы летнего менаж-а-сами-знаете-чего».

***

Sygma публикует статью 1991 года из нового сборника заметок о режиссуре Бориса Юхананова.

«Один человек идет против другого — в 60-е годы конфликт понимался так. История героя в тоталитарном государстве. И оттого, что говорились гуманистические слова про надежду, природа конфликта не менялась, и это была история героя в тоталитарном государстве. „Есть я, и я иду против тебя“ — так были построены пьесы и театр в 30-е годы, точно так же строился театр в 60-е. Один конфликтовал с другим, и их замечательно обслуживала теория театра. Метод физических действий, система задач, насаждаемые в театральных институтах, превращали человека в идеологический компьютер, идеологического робота. Один, наполненный системой задач, целево сшибался с другим, выделяя на зрителей сюжет этого самого идеологического столкновения.

Бойцы на сцене сменялись: раньше коммунист воевал с фашистом, а теперь на этой же технологии — маленький человек воюет с большим начальником. Хороший маленький человек воюет против большого плохого начальника — это „Таганка“. Исполненный надежд молодой человек 60-х годов воюет против потерявшего надежду и делающего плохие дела человека 50-х годов — это „Современник“. В разных шинелях: в шинели народовольца или советского солдата 40-х годов... „Шинели“ менялись, не менялась природа конфликта».

***

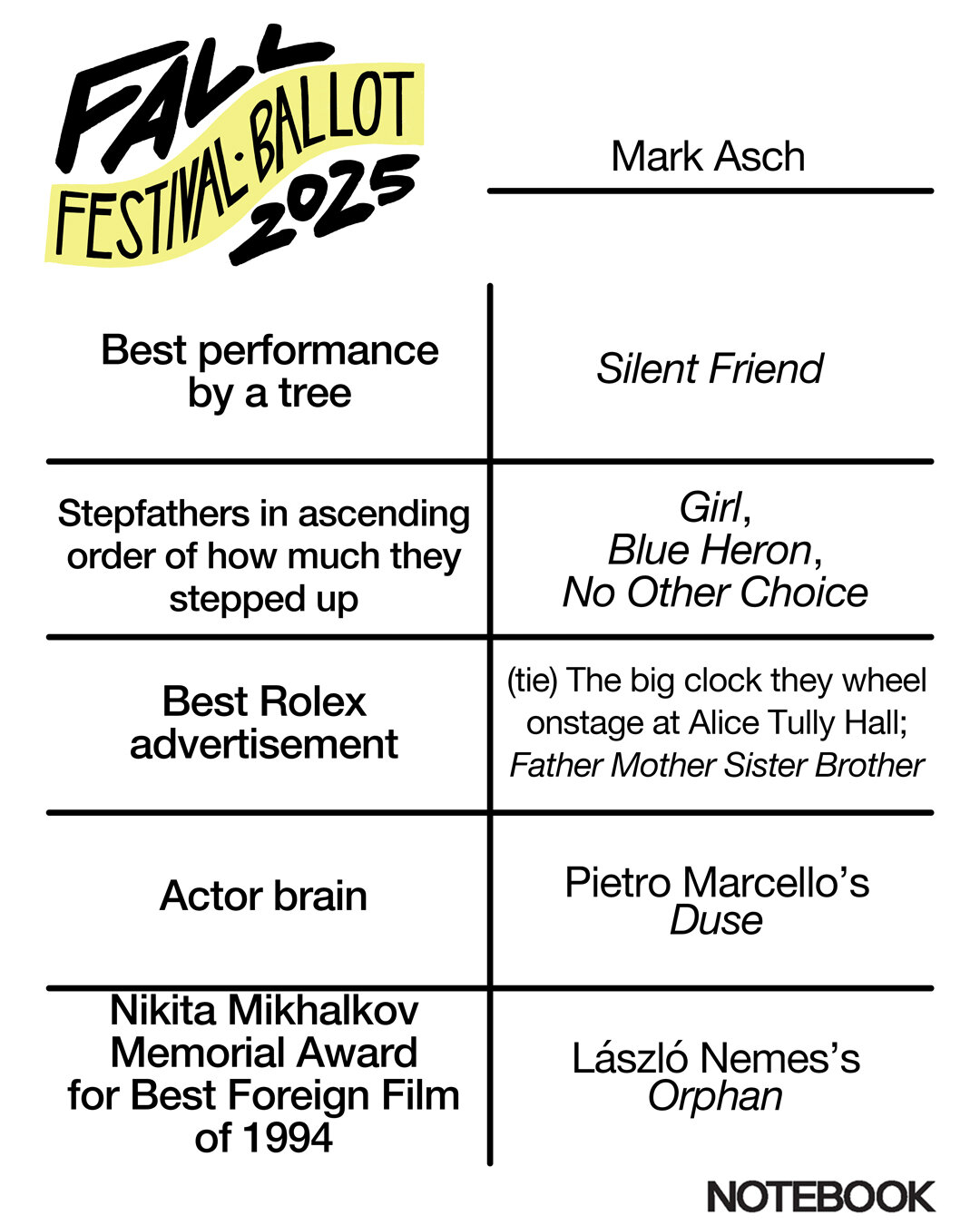

На Mubi критиков попросили высказаться по главным номинациям сезона: лучший фильм, чтобы спать в самолете; лучшее камео Терренса Малика; лжепророк (спойлер: Оливер Лаше); лучшая роль неодушевленного предмета; лучшая сцена смерти — и многие другие.

Дайджест узнает дайджест издалека: на Cineticle вышли записи октябрьских впечатлений: Алексей Тютькин отрывает половину звезды новому Итану Коэну, Дмитрий Буныгин напоминает, что Дэвид Мэмет — середняк, а Максим Карпицкий находит истинный неонуар в то ли четвертом, то ли шестом «Универсальном солдате» (Universal Soldier: Day of Reckoning, 2012, реж. Джон Хайамс):

«Хайамс и его оператор Ярон Леви, также малопримечательный, отчасти под давлением относительно стеснённого бюджета, отказываются от мягкой игры света и тени на плёнке, которая казалась экспрессивной в прошлом, но к 2012 году вызывала скорее комфортное чувство узнавания, в пользу цифровой резкости и бешено мерцающего света. Хайамсу нет нужды отправлять своих героев в прошлое, где „нуар“ всё ещё возможен, потому что события происходят в локациях, практически не тронутых течением времени, — в пресловутой одноэтажной Америке с её борделями, мотелями, ночными заправками, грязными стрип-клубами, или вовсе в лесу, где история как будто остановилась. Ван Дамм безразлично глядит на своих фанатиков-подчинённых, а Лундгрен пламенно вещает им об обретённой свободе, которая реализуется в бессмысленных междуусобных драках за бутылку дешёвого пойла, и революции, которая будет длиться вечно — и никогда не произойдёт. Последний фильм об уставших сражаться идеальных солдатах превосходит остальные в том числе благодаря принятию этой фаталистической установки: вместо „хорошего“ парня, сражающегося с „плохим“, есть только безнадёжно „испорченные“ люди и клоны-андроиды — а будущего нет».

***

На Metrograph вспоминают, каким был вьетнамский кинематограф неспокойных времен.

«Даже в условиях хаоса и чрезвычайной ситуации Вьетнамской войны фильмы, снятые в то время, сохраняли удивительно нежный, сентиментальный характер. В 1974 году вьетнамский режиссер Хай Нинь выпустил фильм „Девочка из Ханоя“, снятый на реальных руинах после американской „рождественской бомбардировки“ 1972 года, в результате которой было сброшено 20 000 тонн взрывчатки и погибло около 2000 мирных жителей. Сам Хай Нинь пережил эти взрывы, несколько дней укрываясь со своей трехлетней дочерью под обломками под холодным дождем. На основе этой травмы он создал нечто замечательное — фильм, который отказывается расставаться с детством, который даже в разгар апокалипсиса настаивает на мягком, бесстрашном мировоззрении ребенка. Маленькая Нгук Ха (Лан Хуонг) бродит по улицам — ошеломленная, возможно, страдающая амнезией, но невероятно уравновешенная, со скрипкой в руках. По мере того как солдат помогает ей найти свою семью, память возвращается к ней в виде набора флешбэков, которые подчиняются логике сновидения, а не линейной причинно-следственной связи. Травмирующие эпизоды — взрывы, перепуганные одноклассники, сбившиеся в кучу, смерть, о которой рассказывают, — отделены друг от друга прозрачными сценами привязанности: объятиями бабушки, смехом младшей сестры, нежностью плюшевого мишки. Несмотря на зону боевых действий, героиня живет в фантастическом царстве безопасности. Забота, которая окружает ее, — это божественная защита, выражение воинствующей веры».

Раймонд Крумгольд рассказывает (и, по обыкновению, рядышком предлагает посмотреть) про довольно безобразный сатирический фильм «Имитатор» (1990) Олега Фиалко, который весьма успешно вышел за год до окончания СССР. Режиссер воспользовался и перекроил сценарий, написанный в совсем другое время, еще в годы застоя, Юрием Маминым и Вячеславом Лейкиным.

«Вообще Мамина и Лейкина никак нельзя обвинить в этом провале, ведь это тот редкий случай когда их текст снимали и дописывали совсем другие люди. Первая версия „Имитатора“ была ими написана ещё в годы застоя, когда снимать подобное было практически невозможно. Судя по хронологии этот сценарий должен был быть написан ещё в годы их совместной работы в студенческом театре при Ленинградском Институте Инженеров Железнодорожного Транспорта и в агитбригаде „Подорожник“, где Мамин ставил юмористические сценки из студенческой жизни написанные Лейкиным. Мы можем оценить химию их взаимодействия в те годы по „Очереди“, единственному доступному студенческому фильму Мамина по сценарию его постоянного соратника. Чистый драйв, очень энергичная вещь, но совершенно не подходящая для большого советского кинематографа.

Мне было бы очень интересно прочитать оригинальный, застойный вариант сценария. По косвенным признакам похоже, что они уже тогда зафиксировали процесс распада советского авторитетного языка/дискурса, о котором Юрчак писал в контексте „Парадокса Лефора“. Даже снятый в итоге маловменяемо-перестроечный фарс выглядит почти иллюстрацией к отдельным аргументам в „Это было навсегда, пока не кончилось“. Проблема в том, что мы не знаем, сколько осталось от изначального материала. Текст было необходимо адаптировать под реалии девяностого года, чем и занялся лично режиссёр Олег Фиалко в союзе с собственным постоянным соавтором Виктором Копылецом. Юмористы из них так себе и фильм превратился в лоскутное одеяло из пошлых сценок и глобальных обобщений. Это прекрасно передаёт сам дух девяностого года, но я понимаю реакцию сценаристов, пытавшихся снять свои имена с титров».

Что смотреть и слушать?

Папа Джона Карпентера работал с музыкантами и возил сына в Нэшвилл; чего удивляться, что режиссер писал музыку к фильмам самостоятельно? В перечне его саундтреков есть, из чего выбрать, однако новый подкаст The New Yorker предлагает сделать этот выбор самому Карпентеру. (Любимый саундтрек — «Побег из Нью-Йорка» (Escape from New York, 1981)).

«(Музыкальная тема) приходит в самом конце, когда все уже смонтировано, и фильм — часть его — уже готов и похож на то, чего мне хотелось. И тогда я перехожу к музыке… Нет, я до сих пор не убежден, что на кого-либо повлиял».

***

Даниил Смолев подготовил для «КиноПоиска» видеоэссе о значимости «Сталкера».

***

На Le Cinéma Club крутят экспериментальную работу двух художников-сиблингов, представителей народа аймара «Язык Амару: Дочь».

«Наиболее известные своей экспансивной, экспериментальной музыкой, сиблинги Джошуа Чукимиа Крэмптон и Чикимамани-Кондори сняли фильм о своей покойной бабушке, Флоре Танкаре Киньонес, и коренной аймарской общине, частью которой они сами являются. Впервые представленный онлайн, фильм „Язык Амару: Дочь“ сочетает в себе отснятый на 8-миллиметровую пленку материал с куклами и пейзажами и свободно текущую музыку, написанную Джошуа. Как и в случае с музыкальными работами дуэта, фильм работает на волне транса».