Дайджест 15.01.

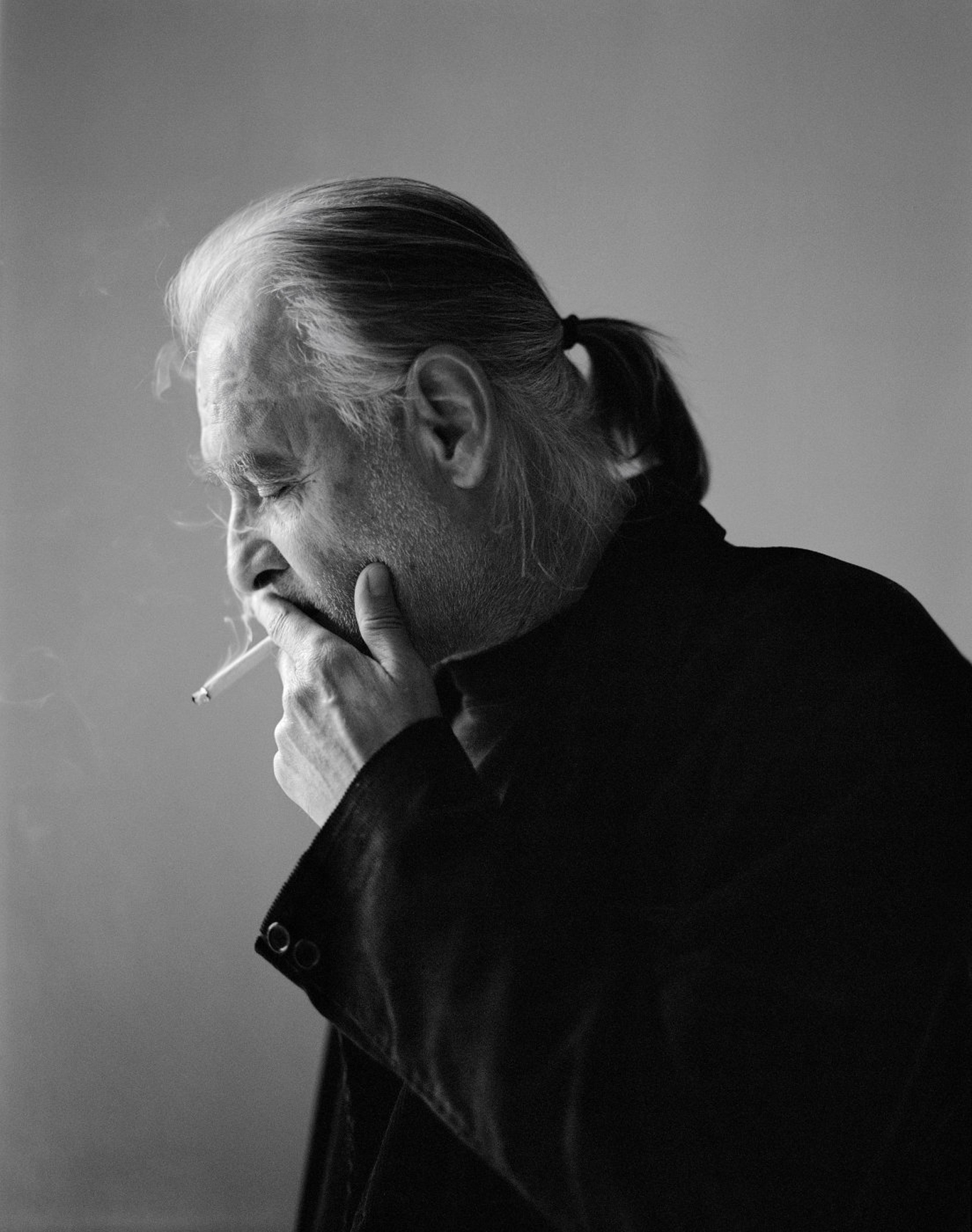

Умер Бела Тарр. Великий венгр еще 15 лет назад выбрал «молчание вместо „вечных мук называния“», пользуясь словами из «Сатанинского танго» Ласло Краснахоркаи. Однако теперь молчание это стало окончательным, жестоким по отношению к нам, живущим. Скорбящие не молчат: в «Таймс» собрали слова соратников, критиков и других провожающих:

«Г-н Краснахоркаи написал в заявлении, отправленном по электронной почте во вторник, что г-н Тарр „был одним из величайших художников нашего времени. Неудержимым, брутальным, нерушимым“.

„Когда искусство теряет такого радикального творца, какое-то время кажется, что все будет ужасно скучно, — добавил г-н Краснахоркаи. — Кто станет следующим бунтарем? Кто выступит вперед? Кто разнесет все в пух и прах?“

В интервью венгерской ежедневной газете Nepszava г-н Тарр защищался от обвинений в том, что его кино труднодоступно.

„Человек встает в четыре утра, одевается, садится впотьмах за руль, чтобы добраться до места съемок к шести. Кругом темно, ветрено и о...ть как холодно. Идет дождь, — сказал мистер Тарр. — Приходит актер с похмелья, у него тысяча проблем. Если бы я не думал, что вы все будете это смотреть, то какого черта я бы все это делал? Я не мазохист“»

«Искусство кино» извлекает архивный текст Вики Смирновой о режиссере:

«Еще до всякого сотрудничества с Ласло Краснахоркаи его кино жило на ренту литературы. Герои знают, что истина не более чем краткая передышка. Однако от слова защищаются словом, привносящим в повествование опыт другого (опыт посредничества, данного языку), удаляя героя от самого себя и неуклонно смещая ось повествования. Можно сказать, что медлительность — изначальное свойство его картин. В пределе истории Тарра не имеют конца, и финал — лишь цезура перед вечно откладывающейся развязкой».

А вот прощание с кино Белы Тарра, состоявшееся чертову дюжину лет назад на страницах Cineticle:

«Шесть дней растворения мира против семи дней его творения. Не будем считать монтажные склейки и длинноты. Когда наступит конец света, склейки будут не в счет. Сначала уйдут древоточцы. Потом кончится вода, свет и еда. Мир закончится не как взрыв, не как всхлип, а как вздор. Закончится и все. Из всех моделей апокалипсиса именно тарровская наименее привлекательна. Не заслужили себе маленькой голубой планеты в лоб и деревянного шалашика, не заслужили ржавого дождя и торнадо над морем, вот вам — медленное подыхание в безвестности. Бог устал нас любить? Так он ведь и не начинал. Бог, тот давно отвернулся, а режиссер все смотрит. Как смотрел на героев „Семейного гнезда“, собравшихся вечером за одним столом (минус многолюдье, минус слова). Тем же взглядом, только уставшим. Дальнейшее — копилка маленьких безумий Макбета, слившихся воедино. А монтажные склейки — они не складки пальто. Ничего в них не спрячешь. Даже надежду».

***

Гай Мэддин берет интервью у Дэвида К. Робертса, уроженца Алабамы, в прошлом физика и дипломата, по поводу короткометражки «Песня моего города» (Song of My City, 2025), составленной из кадров Нью-Йорка 1970-х: опасного, безнадежного пространства на грани банкротства, которое у людей тем не менее поворачивается язык называть своим домом. Обсуждают городские симфонии 1920-х, мегаполис как миф, меняются ролями.

«Робертс: Так что же привлекает тебя в этих фильмах-коллажах, Гай?

Мэддин: Я делаю много простых бумажных коллажей. Мне просто нравятся неожиданные столкновения. Когда вы смотрите фильмы из переработанных кадров, как те, что снимаем мы с тобой, вы становитесь очень внимательны к каждой склейке и всегда радуетесь, когда монтаж удается. И еще потому, что у нас хорошие монтажеры — мои монтажеры это мои партнеры, и они следят за тем, чтобы склейки работали. … Когда [они] срабатывают, я не знаю, это похоже на вивисекцию, но не жестокую».

***

Сближения венгерского кино и словесности на материале более широком, чем сотворчество Тарра и Краснахоркаи, исследует Ольга Серебряная в «Сеансе».

«Кертиц, начинавший как театральный актер, быстро увидел в кинематографе более массовый вид искусства, обещавший совсем другие деньги. Поработав некоторое время в Дании, он вернулся в Будапешт и стал снимать один фильм за другим — в основном это были исторические эпопеи и костюмные драмы, сюжеты для которых он черпал в литературе, от Яноша Араня до Ференца Мольнара. Корда, который был лет на десять младше, делал с небольшим отставанием примерно то же: его трехчасовой „Золотой человек“ (1918), считающийся сейчас венгерским национальным сокровищем, был поставлен по одноименному роману „венгерского Диккенса“ Мора Йокаи. Однако в том же 1918 году будущий Майкл Кертиц констатировал в журнале „Кинонеделя“:

„К сожалению, о международном успехе нам даже и думать не приходится. Мир не ценит венгерскую историю и культуру, а кино тем хорошо, что способно обращаться к широкой международной аудитории“

В 1919 году, после прихода к власти националиста Миклоша Хорти, они оба бросились прочь из Венгрии на поиски этой аудитории».

***

«Искусство кино» публикует интервью Лизы Владимирской с исследовательницей кино Ольгой Давыдовой, удостоенной премии имени Дзиги Вертова «За лучший текст о документальном кино» — речь идет о книге «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы», фрагмент из которой мы публиковали в прошлом году.

«Принцип документальности, конечно, существует, но сильно зависит от конкретных исторических, социально-политических, экономических условий, которые разворачиваются в конкретном сообществе в конкретный исторический период. Идея документальности состоит в том, чтобы представлять факты, события и идеи так, чтобы им можно было доверять.

Популярность документального текста, документального театра, экспоненциальный рост всего этого в 2000-е и 2010-е годы связан с общим поворотом к аффективности, который происходит в конце XX века. На смену тезисам о нестабильности субъекта приходит мысль о том, что единственное оставшееся нам в этом мире основание — это тело и связанные с ним категории: чувственность и опыт. Отсюда и ставка на малые истории, локальный опыт, частное и интимное в противовес публичному и общему.

Подлинность — в том, как я чищу зубы и одеваюсь по утрам, это „маленьковость“, предельная субъективность в противовес объективности. Мне кажется, мы очень хотим обнаружить „что-то свое“, очертить собственную территорию, которая не подлежит контролю, надзору, подавлению, не подчиняется никакому распределению и учету. Принцип документальности связан с попыткой постоянного отстаивания собственного опыта как верифицируемого. Речь идет о поиске нового основания субъекта».

***

Зрительницы Зоя и Галина вспоминают, как смотрели кино в Баку 1980-х — это часть проекта «Устная история советского кино» на сайте «Кинофикация», объединяющем исследователей, занимающихся New cinema history.

«Респондентка 1: 00:22:05 — Откровенных сцен нигде не было!

Респондентка 2: 00:22:07 — Как-то это считалось не очень-то пристойно.

Респондентка 1: 00:22:09 — Потому что была цензура.

Респондентка 2: 00:22:11 — Да, цензура, конечно, была.

Респондентка 1: 00:22:13 — Как это так, показывать раздетую. Первая, по-моему, кто раздетая голая была это фильм, где Негода снималась.

Интервьюер: 00:22:21 — Маленькая...

Респондентка 2: 00:22:22 — „Маленькая Вера“. [хором]

Респондентка 1: „Маленькая Вера“. Ты чe, это была фантастика, только и бегали смотреть „Маленькую Веру“ для того, чтобы посмотреть вот эти моменты!

Респондентка 2: 00:22:30 — И „Полосатый рейс“ Леонова. [смеется]

Респондентка 1: 00:22:32 — Ну, „Полосатый рейс“ это... Там не секс, а там просто... да».

***

Для сайта Cineticle Максим Карпицкий перевел заметки Мэттью Трифта о «путешествии по студии [Уильяма] Кентриджа», художника, работающего в театре, опере и анимации.

«Кино издавна очаровано фигурой художника — будь то писатель, живописец или музыкант, — при этом в кинематографе редко встречаются портреты, успешно раскрывающие сам творческий процесс. Посмотрите любой фильм о жизни художника, и вы неизменно увидите, как его герой работает над холстом, печатает на пишущей машинке или наигрывает первые ноты знакомой мелодии. Но что же зритель может увидеть в таких перформативных подобиях творческого труда? Нас призывают увидеть гениальность в конечном результате или найти иллюзорное понимание в фальшивой сцене момента „озарения“, однако сама работа — капитуляция перед прихотями и случайностью, поступательный монтаж сложения и вычитания, борющиеся полюса возможности и неизбежности — обычно ускользает.

В „Автопортрете в виде кофейника“, 9-серийном анатомической точности исследовании Кентриджем своей студии, центральное место занимают как раз рабочие процессы. В каждом из 30-минутных эпизодов художник приглашает зрителя не только в саму студию, но и в интимные моменты зарождения идей. „Автопортрет в виде кофейника“ как нельзя лучше подходит для знакомства с ослепительным масштабом и разнообразием творчества Кентриджа, поскольку в нём воссоздаются или деконструируются различные старые и недавние его проекты. Хотя каждый отдельный эпизод имеет здесь общую тему, стремительный монтаж — под руководством выдающегося монтажёра „Апокалипсиса сегодня“ Уолтера Мёрча — позволяет постоянно становиться свидетелями зарождения всё новых и новых идей, в изящном отражении бесконечного разветвления творческого сознания».

***

Вышел новый номер «Художественного журнал»: о монстрах и лопоухих неведомых зверушках, которые то умиляют, то порождают абъект.

«В структуре голливудских хорроров ужас постепенно нарастает, пока не достигает пика к концу фильма, когда Чудовище, Монстр и т. п. предстает перед персонажами или персонажем в „финальной схватке“. Нарративная структура „Чебурашки“ может быть охарактеризована как „ужас наоборот“ (или Шариков наоборот). В начале фильма сборщики апельсинов (в далекой стране Нероссии) намерены уничтожить „зверька“ Чебурашку — они пытаются размозжить его голову лопатой, подвешивают за ноги, грозятся заколоть вилами (или, наоборот — сперва убить, а потом подвесить за ноги — как когда-то это проделали с Бенито Муссолини). Но тут внезапно налетает торнадо, неся смерть всем, включая Чебурашку!

Но не тут-то было! Чебурашка не только выживает, но и начинает всем „наносить счастье“ и „причинять добро“. Привычный ужас голливудских хорроров не то, что бы отступает, но каким-то образом перерастает в некое подобие ПОЛЗУЧЕГО СЧАСТЬЯ, или УЖАСА НАОБОРОТ!».

На соседних страницах художник и куратор Виктор Жданов предлагает краткую историю экранных насекомых как разящей силы и как формы наказания человека.

«Физическая деформация в результате смешения черт человека и насекомого несет в себе форму наказания за те или иные грехи. Например, за гордыню, подталкивающую человека к возведению очередной Вавилонской башни, выражающуюся так же в стремлении сравняться с богом, как в случае изобретения телепортации в фильме „Муха“ (1958) Курта Нойманна и его ремейках, сиквелах и приквелах — картинах „Возвращение мухи“ (1959) Эдварда Берндса, „Проклятие мухи“ (1965) Дона Шарпа, культового фильма „Муха“ (1986) Дэвида Кроненберга и „Муха 2“ (1989) Криса Уолоса. Здесь кара настигает человека, как кажется, в результате случайности — ведь никто не планировал смешиваться в генетической похлебке с мухой (примечательно, что геном некоторых мух, в частности, дрозофил сейчас полностью секвенирован). Или за порочное желание изменить облик, данный господом, преодолеть старение: „Женщина-оса“ (1959) Роджера Кормана, „Зловещее отродье“ (1987), снятый Кеннетом Дж. Холлом, Тедом Ньюсом и Фредом Олен Рэй. За что, разумеется, последует расплата — обращение „венца творения“ в кровожадное чудовище. Или наказание за самовлюбленный милитаризм и циничную колонизацию космоса — „Звездный десант“ (1997) Пола Верховена. Ну, или за прелюбодеяние в фильме „Вторжение девушек-пчел“ (1973) Дениса Сэндерса

В некоторых из этих фильмов темная сущность насекомого, мутированного в человеке, прорываясь наружу, становиться неподконтрольной носителю. Она причиняет ему ментальные страдания и требует совершать дурное».

***

Уитни Струб возвращается к арт-триллеру Роберта Крамера «Лед» (Ice, 1970), чтобы сказать: «агитпроп, но не совсем» — и найти сходства с последней работой ПТА.

«Пересматривая „Лед“ в 2026 году, замечаешь определенное сходство с широко известным фильмом Пола Томаса Андерсона „Битва за битвой“ (2025). Несмотря на то, что оба фильма сняты с разницей более чем в полвека, их больше интересует политика как форма, чем реальное содержание идеологии, о чем свидетельствует изображение революционеров Андерсоном на уровне лозунгов и глубокое внимание Крамера к структуре и процессу революции, что позволяет ему представить единое экуменическое движение — это было совсем не похоже на ожесточенную междоусобную борьбу, которая разразилась в ведущей организации движения „Студенты за демократическое общество“ (SDS) вскоре после того, как он закончил съемки в начале 1969 года. Оба фильма также обращены к эмоциональным слоям радикализма, особенно к воспитываемому им чувству общности и, наоборот, к разрушению социальных связей, которыми руководствуются лидеры банды боевиков Крамера, как будто управленческие теории человеческого капитала вытесняют ленинские теории революции. Кроме того, сексуальные переплетения политики — в частности, желание и страх — проходят как через „Битву“, так и через „Лед“, включая незабываемого персонажа самого Крамера, кастрированного реакционерами»

Screen Slate публикует беседу с Лав Диасом о его последнем фильме «Магеллан» (Magellan, 2025).

«Магеллан — неотъемлемая часть нашей культуры. С него началось христианство и католицизм. Вы приезжаете на Филиппины, и одна из самых популярных песен в нашей стране называется „Магеллан“. О том, как Лапу-Лапу убил Магеллана, снимали фильмы, о Магеллане писали детские книги. У меня была идея изменить или переписать общественное мнение о Магеллане. Чтобы определенным образом опровергнуть миф.

Я хочу взглянуть на него как на живого человека, понять, как бы он поступил. Вы снимаете фильмы о таких великих личностях, как Наполеон, Александр Македонский или Иисус Христос, и они всегда предстают сверхлюдьми. Я же просто хочу поговорить с Магелланом. Узнать, о чем они общались в то время. Моей целью при создании „Магеллана“ всегда было понять его. Узнать, почему? Он по-прежнему остается для меня загадкой. Даже после долгих исследований он остается загадочным человеком.

...

Я нахожу забавным, что даже на Филиппинах в школе продолжают повторять, что Филиппины открыл Фердинанд Магеллан. О чем они говорят? Как он открыл нас? Может быть, мы открыли его. Мы были здесь всегда. Рассуждения об открытии действительно абсурдны».

Что читать и смотреть?

Онлайн-кинотеатр одного фильма Le Cinéma Club открывает год детским сеансом: показывают короткометражный «Заа, маленький белый верблюд» Янник Беллон (Zaa, Petit Chameau blanc, 1960).

«Как и следовало ожидать от Беллон, ее акцент на эмоциях и межличностных связях (между детьми, а также людьми и животными) отличает „Заа“ от обычного детского фильма. Именно ее решение включить сцену, где Айди плачет из-за Заа, или снимок верблюда, смотрящего в пространство, как будто осматривающего окрестности в поисках Айди, основывает ее сказочное повествование на реальных эмоциях, которые характеризуют обычных людей; главным образом, на страхе расставания и радости от воссоединения».

***

Первые находки этого года: канал Paracinemascope выкладывает короткий метр народной киностудии «САД» при Тульском политехническом институте, «Карате» (1975, реж. Павел Мандрусов). Имя режиссера всплывает в источниках лишь в связи с «Днем ангела» Сергея Сельянова (1988).

«Этот короткий фильм можно смело ставить в любой сборник мирового авангарда, ведь он идеально продолжает „Медитацию о насилии“ Майи Дерен. В нём ещё нет политической крамолы, карате в СССР запретили только в начале восьмидесятых. Но эстетически это совершенно не советский фильм. Он очень свободный. Абстрактный и медитативный. Чистый формализм».

***

Вим Вендерс воспользовался открытым микрофоном Mubi, чтобы поговорить о кино rock’n’road.

***

Киновед Всеволод Коршунов и ведущий подкаста «Крупным планом» Даулет Жанайдаров обсуждают нового Джармуша в подкасте «КиноПоиска».

«Джармуш работает на территории тотальной дедраматизации: у него ослаблен конфликт, все вычтено, он опирается на систему вычитания и художественных средств, и эмоций, и элементов сложности. В „Отце матери сестре брате“, по сути. нет характеров. это маски и типажи. Например, чопорная мать-англичанка‑писательница и женщина‑подросток, которая до сих пор бунтует против нее. Ему важны обыденные ситуации, слегка заостренные, которые вызывают не хохот, а нервный смех, неловкость от кринж‑комедии. Слово „неловкость“ здесь ключевое. В этом фильме он буквально исследует неловкость со всех сторон, строит сцены на паузах и молчании».