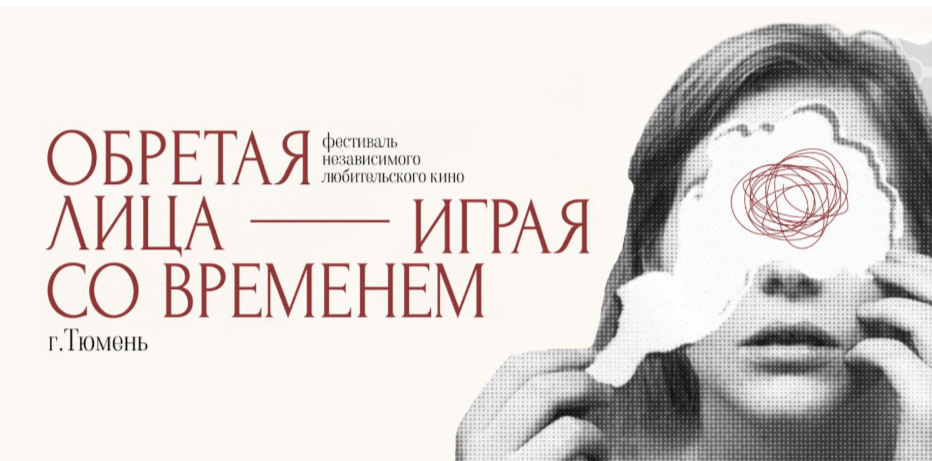

Шоукейс фестиваля «обретая лица. играя со временем»

Летом в Тюмени прошел фестиваль независимого и любительского кино «обретая лица. играя со временем». В трехдневную программу показов вошло больше 30 работ, которые объединила тема «трансформации идентичности».

Кураторы «Пилигрима» Александр Подборнов, Никита Смирнов и Мария Грибова выбрали шесть фильмов смотра, где структурная фрагментарность становится не только результатом, но и отражением механизмов реальности, влияющих на целостность я и Другого.

Шоукейс предваряет кураторский текст Стефании Комлевой и Алёны Курятниковой , рассказывающий о создании фестиваля и интенции его организаторов.

В процессе обсуждения темы фестиваля мы воспринимали идентичность как нечто распавшееся на разрозненные фрагменты. В их пересечениях проступали новые грани, к которым хотелось приблизиться и всмотреться внимательнее. Кино становилось посредником в диалоге автора со зрителем, позволяя зафиксировать попытки размышлений над вопросами, которые мы предлагали поднять: где кончается прежнее «я» и возникает новое? может ли кинокамера стать инструментом трансформации? способен ли экран объединить зрителей общим опытом, или он лишь отражает их собственные проекции?

Нам было важно поддержать голоса, существующие вне институций, рождающиеся из личной необходимости и формирующие собственный, узнаваемый кинематографический почерк. Была интенция создать пространство, где этот почерк можно было увидеть и услышать, ведь в Сибири не так много пространств и мест, где можно увидеть кино, порывающие с жанровыми конвенциями.

По форме и смысловым регистрам нам приходили самые разные фильмы: от личных дневников до абсурдистских фантазий, от семейных хроник до медитативных путешествий. Но все они так или иначе стремились нащупать собственные очертания, обращаясь к шатким образам детства, к архивам родственников, лавируя между домом и дорогой. На этом пути камера становилась и посредником, и инструментом конструирования видимого, собирая фрагменты опыта в движущуюся, живую форму.

Как отмечает Стивен Шавиро, любые стратегии самоконструирования неизбежно ведут не к собиранию цельного образа, но к его расщеплению: «я» становится сетью отражений и следов. Поэтому каждый фильм порождал множество возможных прочтений, и вместо единого ответа мы получили полифонию образов.

«Атавизм» (2024, реж. Иван Донских)

Полиэкран дробит пространство кадра и тем самым неизбежно ставит вопросы: что означает это разделение и возможна ли встреча слагаемых? Внутри «Атавизма» Ивана Донских — два экрана, два режима обращения к памяти. Застывшие руки держат фотокарточку, которая двоится в глазах, словно смотришь стереофильм без очков. На втором экране, в уголке кадра, лицо старательно принимает выражения со старых снимков. В первом случае фото выступает документом, который мерцает, не торопясь себя раскрывать. Во втором обращение к снимкам становится актом мимикрии, уподобления прежнему себе. Атавистическим возвращением отмершего. Этот поход по следам, предпринятый с двух сторон, выводит Донских к необходимости действия иного порядка.

«Корни» (2024, реж. Андрей Черномызый)

«Корни» Андрея Черномызого – часть антологии «Барыш. По течению», созданной в рамках психогеографической видеолаборатории «Контурные карты». И хотя небольшой город Барыш в Ульяновской области, из пейзажей которого и складывается фильм, вряд ли привычен стороннему зрителю, психогеографические инструменты срабатывают. Так, может быть незнакомые, но все равно узнаваемые свидетельства регионального вневременья – завалившиеся кирпичные заборы, выгоревшая на солнце реклама, кривая колючая проволока – обретают новое звучание в сопровождении тихого диалога двух невидимых пожилых женщин, которые говорят о пересадке растений.

«SAVE AS…» (2022, реж. Маша Семина)

Вышедший из школы доканимации, SAVE AS... Маши Семиной возникает из тревоги по поводу забытья. Срисованные авиабилеты и городские вывески, шеренги манэки-нэко и диктофонные записи становятся хлебными крошками, ведущими к уже произошедшему, удостоверяющими случившееся. Анимация становится одновременно и местом схрона, наподобие советских «секретиков» под стеклышком, и методом обнаружения.

«something» (2025, реж. Иван Донских)

Фильм Ивана Донских говорит о поломке: принципиальной невозможности проговорить себя после точки бифуркации, датированной 2022-м. Поиск адекватных средств выражения гонит автора прочь от нарративно-репрезентативного режима к беспредметности. Вместе с тем, автор уведомляет зрителя: перед нами первый фильм из трилогии «дискоммуникация». Значит ли это, что способ помыслить себя наперед обнаружен?

«Сон» (2024, реж. Катя Маскатова)

В онейрическом пространстве будничные вещи легко открывают неизвестную до того зловещую сторону. Вот и в этюде Кати Маскатовой «Сон» пышная, рыхлая земля – словно только что из мешка для пересадки растений, не пережившая ни бомбардировок, ни армейских ботинок – оказывается схроном то ли для спящих, то ли для мертвых. Но сон ли это? И что случится, когда «дремлющие» откроют глаза?

«Мое белое укрытие» (2024, реж. Андрей Черномызый)

Белые бетонные коробки – посреди проспекта, в центре площади, перед входом в торговый центр, в парке развлечений. Фильм-наблюдение Андрея Черномызого «Укрытие» сосредотачивается на однообразных городских объектах, частота появления и окружающая среда которых выдает их странный, если не сказать, внемирный характер. Только его будто не распознают окружающие люди – безмолвные субъекты, в чью действительность, оказывается, и всматривается режиссер.