Призма Додо – преломления Дмитрия Лурье

Автор Глеб Сегеда

20 октября на фестивале «Послание к человеку» можно будет увидеть работы независимого режиссера и видеохудожника Дмитрия Лурье. Показ пройдет в рамках специальной программы «Промежуток. Кинокультура Петербурга 1990-х».

Глеб Сегеда написал объемный текст о подходе режиссера к кино и кинематографическому медиуму, ленинградском контексте и среде параллельщиков.

Рефрактор

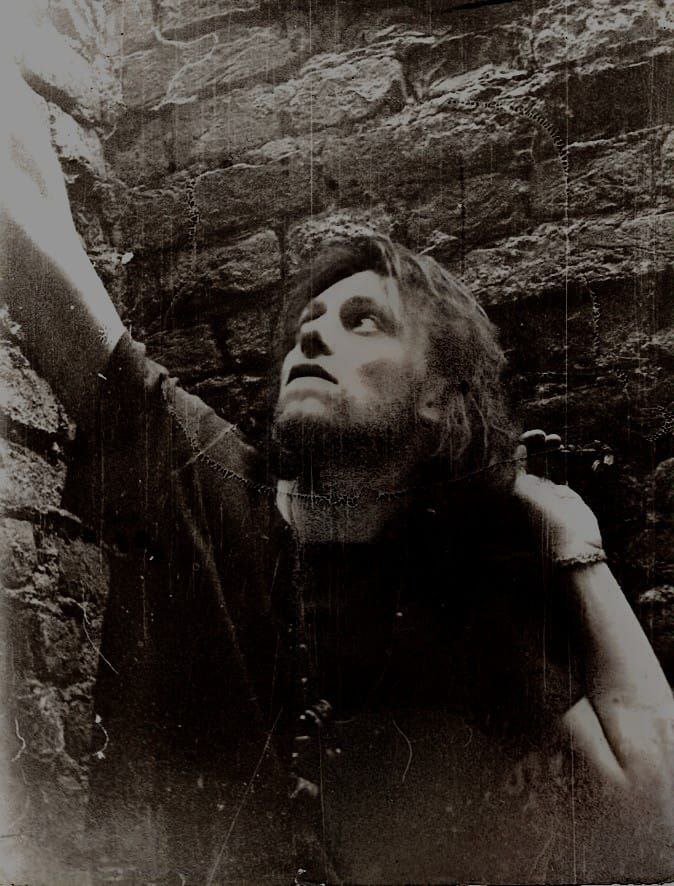

Мартовское небо над Васильевским островом. Встревоженная девушка выныривает из двора-колодца на одну из застланных лежалым снегом улиц и спешит к телефонной будке, чтобы поделиться своим вещим сном с другом, пока за кадром звучат строки метафизического реквиема Вильгельма Зоргенфрея: «Вот и все. Конец венчает дело. А казалось, делу нет конца. Так покойно, холодно и смело Выраженье мертвого лица». За девушкой следует незримый наблюдатель.

В фильме Дмитрия Лурье «Привкус» (1999) камера становится внетелесным взглядом ангела, посетившего земной мир в поисках новой души. Отыскать свежую душу на петербургских улицах 1990-х – не проблема. На лежащего в сугробе мужчину однажды действительно наткнулась норвежская художница Беате Петерсен, в фильме сыгравшая саму себя. В тот момент она поймала себя на мысли, что от шокового впечатления вкус только что купленных конфет ничуть не изменился. Этот же вкус вывел ее из оцепенения, и Беате осознала, что столкнулась со смертью.

Фирменный прием Лурье – создание образов сквозь сторонний взгляд. Принцип призмы как режиссерский метод. На фоне ряда параллельщиков-хамелеонов, пробовавших разнородные медиумы и стили на рубеже 1980-1990-х, он всегда оставался режиссером-линзой, преломляя личные истории и персональные состояния. К слову, одна из его видеоарт-работ так и называется – «Refraction» (2012). Из-за этого собственно авторская линия в фильмографии Лурье рассеяна, требует дополнительной настройки всматривания и вслушивания. Остранение возможно и при вмешательстве технического дефекта, как то случилось с VHS-хроникой «Мандрагора» (1995), где Лурье фиксирует галлюциногенный трип товарища, получивший дополнительное глитч-измерение:

«Для "Мандрагоры" я одолжил чужую камеру, а перегнать видео на какой-то носитель не было возможности. Камеру забрали вместе с кассетой, и она исчезла. В итоге я получил снятый материал только спустя пять лет. Оказалось, что хозяйка камеры отдала кассету тому самому товарищу, который наложил разные видеоэффекты, переснимая с экрана дешевого телевизора. Но он имел на это право, все-таки именно он переживает реальные состояния после употребления корня мандрагоры, так что мне это показалось интересным. Ведь это скорее снафф, чем документальный фильм».

Взгляд из «ноль-бытия»

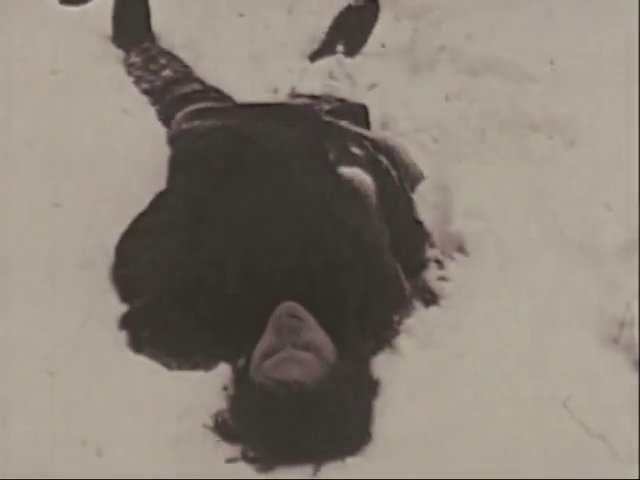

Одержимый фантомом любимой девушки, человек бежит за уходящим трамваем. Обессилев, спотыкается, падает в сугроб и замирает, оставляя после себя только след на снегу. Зрители «Пустоты» (1996) обычно видят в финале смерть героя, сыгранного режиссером-параллельщиком Эдуардом Шелгановым. Лурье же в одном из своих первых сюжетных киноопытов стремился показать состояние «ноль-бытия» – дзенского опустошения восприятия, освобождения для нового опыта. Сам Лурье втянулся в кинопроцесс на съемках у Шелганова – он появляется в его эксперименте «Трансляция» (1994) и полнометражной анти-экранизации Андрея Платонова «Первый холод» (1995).

«Когда я начал "Пустоту" у меня возникли технические проблемы с камерой. Слабой стороной "Красногорска" был прижимной столик, который часто отходил, и пленка начинала скакать и засвечиваться. В общем, отснятый материал оказался забракован. Через полгода Эдуард пригласил меня сняться в эпизоде "Первого холода", где я познакомился с Глюклей и Цаплей. У нас случился бартер – я снялся у него, а он в моей "Пустоте". Когда я уже монтировал отснятый материал будучи в гостях у Эдика в его сквоте на Некрасова, 40, я забрал его черновые обрезки с Глюклей, которые помогли сюжетно оформить историю. Герой "Пустоты" находится в состоянии ноль-бытия – полного опустошения после завершения большого проекта. Думаю, и сам Эдуард переживал тогда нечто подобное, на съемках он влюбился в Глюклю, а она была замужней женщиной. Позже мы пересекались с Глюклей уже в Осло, куда она приезжала со своим перформансом, а меня ангажировали его снять».

За «Пустотой» последовала серия 16-мм экспериментов, снятых в еще действующих петербургских сквотах. Фильмы «Гельветика» (1995), «Кактус» (1996), «Треугольник» (2000) сняты на пленку, но смонтированы в манере модного тогда виджеинга, отражая одновременно и наступившее торжество формата музыкального клипа, и дух психоделической волны 1990-х. В этих ранних работах чувствуется влияние фильмов «Инженерного театра АХЕ», где Павел Семченко и Максим Исаев превращали свои постановки на Пушкинской-10 в откровенно параджановские этюды. Но на контрасте со статикой «АХЕ», Лурье смешивает визуальные перспективы, разбивая изображение на фрагментарный калейдоскоп полукадров и двойных экспозиций. Переливающийся киноколлаж лучше всего передавал пеструю какофонию молодого искусства, которая по инерции продолжала звучать в кочегарках, сквотах и мастерских.

«На почве любви к рок-музыке я сошелся с близкими мне по интересам хиппующими свертниками и влился в "системную" тусовку города, кочевавшую по центру Ленинграда; от "Сайгона" до "Эльфа", от "Гастрита" до Ротонды и от Казанского собора до "Треугольника". Закончив Политехнический и получив свободный диплом инженера, я и сам поселился на сквоте, приведя в порядок бывшую дворницкую в доме на улице Фурманова (ныне Гагаринская). На тот момент в этом, некогда парадном, квартале города, облюбованном творческими ВУЗами, функционировало несколько территорий свободного искусства: “НЧ/ВЧ”, Гангутская, 8, "Фурики". Поселившись в этом эпицентре со-бытия, я посвятил себя внутренним изысканиям и самовыражению. Играл на гитаре в уличной группе Дена Калашника, сочинял и декламировал поэтические вирши на уличных фестивалях.

Позже я присоединился к группе товарищей, перебравшихся в опустевшую мастерскую арт-группы "Боевые слоны", располагавшуюся в большой квартире дома 106 по Невскому проспекту, отданной ЖЭКом под дворницкую. С нашим заселением там снова забурлила жизнь. Близость к метро и Московскому вокзалу обеспечивали бесконечный поток посетителей – на нашей коммунальной кухне постоянно было людно и шумно. В одной из шести комнат репетировала группа SKA division, в другой продолжал писать холсты последний из остававшихся на тот момент в России "боевых слонов", в третьей репетировал театр одного поэта, в четвертой девочки ставили опыты по расширению сознания, в пятой великий мим НикНик складывал пирамиду из костей найденной им во дворе мертвой собаки, сваренной в ночи на нашей кухне и съеденной пока все спали».

В 1994 году вместе с участниками арт-группы «Боевые слоны», Алексеем Ушаковым и Александром Тринеевым, Лурье заселился в новый сквот-мастерскую на 6-ой Советской улице. Тогда же к ним примкнул дизайнер и кинохудожник Дмитрий Жуков – герой фильма «Жук-1» (1995), где он шатался по городу, выполняя бесцельные шпионские задания, например, наблюдения за съемочной площадкой очередной серии бондианы, снимавшейся тогда в Петербурге. Вместе с барабанщиком из Осло по имени Аре (Zætt) Навас, Лурье расчистил бывший цех по производству диапозитивов Ленинградского завода оргтехники под собственную студию «Слайд-фабрика». Здание цеха примыкало к флигелю дружественного сквота на Гангутской улице, 8, через подвал которого они и попадали в пространство студии. Там Лурье снял «Кактус», и позже смонтировал 16-мм роуд-муви «В поисках Маргариты» (1997) на основе съемок из странствий по Норвегии, Турции и Израилю.

«Сегодня я уже не уверен, что пустился бы в подобный трип, ведь кроме самой кинокамеры нужно везти с собой еще, как минимум, 30 рулонов пленки, мешок для перезарядки, объективы. Это была для меня вторая поездка в Норвегию, и в этот раз "хитч-хайком" по морю, на грузовом теплоходе. С моим товарищем-художником, Cлавой (DÜK) Капраловым, мы везли на выставку в Осло его холсты. Камера и пленка были взяты с собой, но конкретной идеи для фильма изначально не было. Жизнь закрутилась: организовав в Осло выставку Дюка, я стал резидентом богемного сквота располагавшегося в двух старинных деревянных особняках. Там у меня завязался страстный роман с эльфоподобной девушкой по имени Маргарет, вследствие чего меня выбросило в Стамбул, оттуда – в Израиль и снова в Норвегию. Домой, в Петербург, я вернулся спустя полгода с разбитым сердцем. А монтаж фильма из отснятых за время странствий материалов стал для меня своего рода арт-терапией».

Вслед за ленинградской школой параллельщиков Лурье использует киномедиум не в качестве фиксатора окружающей реальности, но в первую очередь как призму личных переживаний и видений. Поэтому из путешествия у него получается не столько травелог, сколько прустовская киноэпопея «по волнам моей памяти» и романтическим одержимостям.

Отработанные в этот период экспериментальные приемы Лурье в дальнейшем стал вшивать в свои документальные работы, порой кардинально преображая внутренний нарратив. Например, история про Лизу Чайкину из фильма «Лиза и Гитлер» (2005) начинается как вполне стандартный док про партизанские подвиги и деревенский фольклор. Сперва не смущает даже байка про родственницу Гитлера, из-за которой нацисты якобы обошли стороной деревню близ Селигера. Вплоть до момента, когда сотрудница местного музея показывает съемочной группе банки с немецкой любительской кинохроникой, снятой там во время оккупации. Проявив пленку, Лурье увидел нечто из ряда вон выходящее: офицер-полицай и его подчиненный из местных выслеживают и арестовывают советскую партизанку-колдунью, камлающую в лесной чаще над куклой Гитлера. За надругательство девушку отправляют прямиком на костер. На потускневших от времени кадрах, напоминающих сцены из «Страстей Жанны Д’арк» (La passion de Jeanne d'Arc, 1928) Карла Теодора Дрейера, – крупный план искаженного страданиями лица патриотки, которую предают огню как ведьму.

Не каждый догадается, что на самом деле посмотрел мокьюментари, а трофейную кинохронику срежиссировал сам автор на 35-мм кинокамеру, которой пользовались советские военные корреспонденты. Аутодафе снимали в деревне Барутино, на берегу озера Селигер, где располагалась кинобаза мэтра некрореализма Евгения Юфита, а немецких вертухаев сыграли частые актеры его фильмов – Александр Аникеенко и Юрий Зверлин. В том же году вместе с самим Юфитом и своими учениками Лурье снял игривый оммаж на некроклассику, изъяв из юфитовской формулы пресловутую мертвечину, но усилив сомнамбулический ритм и маскулинную чувственность оригинала. По замыслу автора, «Split» (2000) образует триптих с «Пустотой» и «Привкусом». В финале каждого из фильмов герой достигает точки экзистенциального нигредо – обнуления пережитого опыта.

Между дионисийским и аполлоническим

После факультета технической кибернетики Политехнического университета, Лурье поступает в религиозно-философский институт, учеба в котором значительно повлияла на тематику и визуальную эстетику его фильмов.

«Я пошел доучиваться, чтобы не раствориться в беспрестанном общении с постояльцами и гостями нашей "нехорошей квартиры". Это был институт при экуменическом обществе "Открытое Христианство", куда меня зазвали друзья-хиппи православного толка. Среда оказалась достаточно интересной и пестрой - одним из моих приятелей-однокашников был Сергей Шнуров. Преподаватели в РФИ тоже были очень яркими личностями: педагоги с философского факультета СПбГУ и священники-диссиденты из Духовной академии. Были еще наставники, приглашенные из мира муз, например, композитор и лютнист Шандор Каллош, потомственный венгерский аристократ, семья которого была интернирована в СССР после взятия Венгрии красной армией в 1945 году. Никогда не забуду лекцию Шандора Эрнестовича о том, как следует разделывать и поглощать лангуста, из его курса "Основы христианской культуры", прочитанную нам в голодном 1993 году.

Летом, после окончания первого курса, нас повезли на автобусе через всю Европу на юг Франции, в христианский экуменический монастырь Тезé, куда съезжается европейская молодежь для совместного молебна и неформального общения. На обратном пути мы остановились на несколько дней в предместье Парижа Медон, на подворье Русского монастыря основанного иммигрантами первой волны. Воздух Парижа и встречи с удивительными людьми, живыми свидетелями большого исхода, вскружили нам, студентам-паломникам, голову, и на фоне политических процессов, происходивших в Москве, половина студентов заявили руководителю нашей группы о своем нежелании возвращаться».

Философско-религиозный бэкграунд для Лурье стал источником сюрреалистической образности на грани эзотеризма, родственной фильмам Майи Дерен и Кеннета Энгера. В долгострое «Between C & D» (2019), работа над которым заняла около 20 лет, призматическая природа его стиля явлена наиболее развернуто. Гипнагогический театр, шаманские камлания и экстатические танцы здесь, с одной стороны, продолжают линию нью-эйджа 1990-х, но с другой – этот загадочный мир бессознательного оказывается перенасыщенным знаками текстом, который сочиняет чилийский поэт, населяя его собственными альтер-эго. В кульминационной сцене герой-сомнабула по очереди целится из пистолета в двоицу демонических femmes fatale, выбирая между чашами весов: дионисийским и аполлоническим. Тут царит неумолимый циклический закон, где уничтожение одной природы породит другую. Состояние tabula rasa здесь уже недостижимо, а ситуация «ноль-бытия» – не более чем уловка преломления.

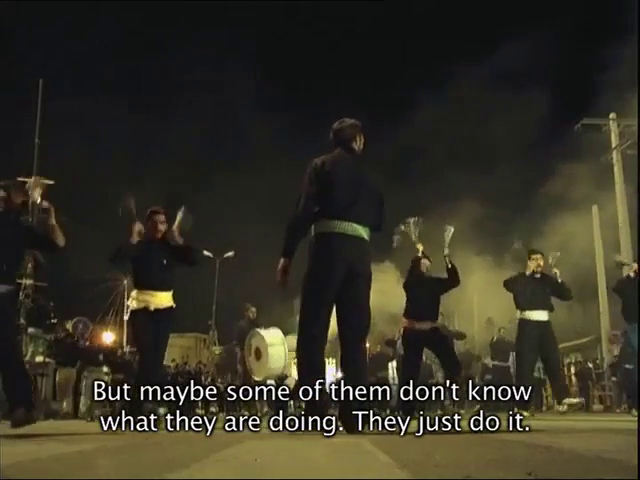

Материалы для еще одной трилогии Лурье собирал почти десятилетие в нескольких странах, через серию документальных фильмов обнаруживая неочевидные связи между духовным и перформативным. Первый фильм «Театр слез» (2007) возник из увлечения Беате Петерсен, многолетней соавторки Дмитрия, поминальными ритуалами в различных культурах. Вместе они отправились в Иран, чтобы запечатлеть праздник Ашура – красную дату для всех мусульман, когда сунниты начинают пост, а шииты устраивают траурные церемонии в память о мученической кончине имама Хуссейна ибн Али, внука пророка Мухаммеда, захваченного в 680 году в битве при Кербеле.

«Приверженные традиции иранцы нашли особый способ снимать психологический стресс. Во время религиозного праздника Ашура они собираются и плачут в память об убиенном третьем имаме. Беате очень это впечатляло. Она показала мне радикальные формы этого культа, когда люди истязают себя не просто железными цепями, а острыми бритвами. Разумеется, что сопровождавшие нас в Иране доверенные лица не позволили бы снимать такое».

Вместо откровенных подробностей обрядов, Лурье и Петерсен рассказывают о восприятии сакрального действа через взгляды трех поколений иранцев, подводя к вопросу о театральности и карнавальности в социуме как таковом. Если в «Театре слез» народные обычаи и суеверия показаны с точки зрения самих участников шиитских обрядов, то в следующем проекте Лурье «Смысл лабиринта» (2010) слово дают суннитской интеллигенции, чтобы раскрыть философский смысл суфийских традиций. Интервью с учеными, верующими, танцорами тут обрамлены плутаниями бродячего пса по средневековым улицам марокканской Медины, отсылающим, в том числе, и к петербургским «Пустоте» и «Привкусу». «Странник всегда ищет нечто невидимое, – рассуждает один из архитекторов в фильме. – Гуляя по городу, мы словно наблюдаем за невидимым. И в самой видимости всегда присутствует этот поиск невидимого».

Завершением док-триптиха стал короткометражный «Аскет» (2016), изначально задуманный как история про валаамских ушельцев в трех портретах по разным сезонам года. «Первым героем был философ, живший в избушке, построенной им самим на монастырском кладбище, за которым он призван был ухаживать. Глубокий человек, бежавший со своей внушительной библиотекой от городской суеты в тишь Валаамского архипелага. Но вот незадача, там его постоянно пытались соблазнить послушницы, приезжавшие на лето помогать братии по хозяйству. В конце концов, одной из них это удалось прежде, чем я приступил к полноценным съемкам его портрета. Вторым героем был мой друг, православный монах. Он, в свою очередь, никак не мог привыкнуть к камере и к тому же постоянно предавался всенощным молитвам, поэтому мне приходилось снимать урывками. А после двух моих посещений настоятель монастыря перевел его со скита в усадьбу. На этом съемки его портрета закончились».

К везению Лурье, на соседнем острове находилась метеостанция, где жил и работал молодой метеоролог, чьи будни во многом повторяли ритм жизни монаха-скитника. Вместо молитв и таинств – технические замеры и научные наблюдения, вместо проявлений божественного – записи звуков тающих льдов и фотографирование солнечных отблесков на тающем снегу.

В каждую из частей условного триптиха фрагментами вплетен «фильм в фильме» – эпизоды, снятые на 8-мм пленку. Закругленная рамка зернистого кадра оживляет новую перспективу всматривания. Этой формуле Лурье следует до сих пор, рассредотачивая свои лучи одновременно на дюжину грядущих и нереализованных проектов, будь то фильм о традиции театра Катакали («The Roots are unclear»), док про годы взлета популярности партии НБП («Диктатура ничто») или роуд-муви о европейских гастролях формального театра Андрея Могучего («Родинка»). Какой бы из лучей не засветился следующим, формула наверняка останется прежней: цифра – фиксирует историю; целлулоид – создает слой времени; человек с киноаппаратом – преломляет.