Прием: слоумоушен

В короткометражном фильме «Смерть статиста» Михаил Железников всматривается в хроникальные кадры, запечатлевшие гибель солдата под Сталинградом. В оригинале она занимает не больше двух секунд, но режиссер увеличивает экранное время свидетельства, «расширяет» кадр, позволяя задержать изображение и попытаться понять его событийность.

Так работает замедление, превращенное кинематографистами в троп. Его воплощение – пример слоумоушена, с рассказа о котором «Пилигрим» начинает серию публикаций о кинематографических приемах.

Провести границы

История многих приемов, до сих пор встречающихся в кино, насчитывает десятилетия существования – например, история тревеллинга, начавшаяся, как считается, в 1896 году, когда оператор братьев Люмьер Александр Промио решил поместить камеру в гондолу и снять пейзажи Венеции с воды [1] (хотя можно встретить и альтернативную версию, согласно которой первооткрывателем был Констант Гирель, запечатлевший пейзажи Кёльна с шедшего по Рейну парохода). Судьба некоторых превращается в легенду – наподобие стоп-кадра, случайно открытого в то же время Жоржем Мельесом, когда аппарат задержал пленку и при проекции превратил проезжающий мимо омнибус в похоронную процессию [2]. Однако кинематографическое признание столь популярного слоумоушена – с которым зритель может столкнуться как в блокбастере, демонстрирующем полет пули, так и в экспериментальном фильме, показывающем кружение пера в воздухе, – остается неуточненным. Известно, что в 1904 году Август Мюсгер, австрийский священник и, по совместительству, физик, запатентовал устройство, призванное решить проблему мерцания ранних аппаратов, и параллельно открыл замедленное движение, но факт регистрации изобретения не намечает линии стилитического развития приема.

Точности не всегда хватает и самому понятию, в русскоязычном пространстве нередко синонимизирующемуся с ускоренной съемкой и рапидом. Подобная ассоциация объясняется эффектом зримого замедления скорости, подразумевающимся всеми терминами. Притом на результат восприятия должен указывать, скорее, «слоумоушен», в то время как «ускоренная съемка» и «рапид» адресуют к способу производства и технической специфике достижения подобного результата. Кроме того, если последние два определения связаны именно с процессом запечатления изображения – съемка ведется с бóльшей частотой кадров, чем будет использована при проекции (например, 48 и 24 кадра в секунду соответственно); то первое может подразумевать как подобное ускорение, «учащение» (overcranking) при записи, так и «растягивание времени» (time stretching) при последующем монтаже. Этот процесс предполагает «заполнение» интервалов между отснятыми кадрами дополнительно допечатанными или вовсе сгенерированными изображениями, которые обеспечивают интерполяцию движения, – в таком случае он может определяться обособленно как дигитальный слоумоушен (digital slow motion) [3].

Эстетика модерности (?)

Расширенное понимание термина «слоумоушен» рифмуется с разрозненными представлениями о конкретных применениях. Пожалуй, зрителю, желающему найти ранние иллюстрации замедления, несложно будет вспомнить гипнотически раскачивающийся маятник в «Падении дома Ашеров» (La Chute de la maison Usher, 1928) Жана Эпштейна, парящие прыжки Эрика Сати и Франсиса Пикабиа в «Антракте» (Entr'acte, 1924) Рене Клера или зависающих в воздухе спортсменов из «Человека с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова. Но обнаружить искомые примеры в первых двух десятилетиях официальной кинолетописи будет, скорее всего, не столь просто. Марк Гобл в книге «Downtime. The Twentieth Century in Slow Motion» отмечает, что, несмотря на стремительное распространение спортивных фильмов, еще в конце XIX века активно использовавших слоумоушен для детализации движения атлетов, эффект долгое время не становился объектом критического или теоретического описания, а потому не вошел в канон истории кино. Подобное академическое пренебрежение может быть объяснено тем, что замедление в первых лентах зачастую оправдывалось несовершенствами механики, погрешностью съемочной и проекционной скоростей, не сразу приведенных к классическому стандарту 24 кадров в секунду. Кроме того, это технологическое открытие чаще встречалось в рекламных, образовательных или научных роликах, очевидный прагматизм которых мешал воспринимать слоумоушен как стилистический прием.

Притом, по мнению Гобла, ретроспективный взгляд выявляет, что замедление – даже в кажущихся столь непритязательными зарисовках боксерского поединка или танца – всегда возникает в контексте кинематографического размышления о скорости и изменении. А потому можно допустить, что «слоумоушен так же стар, как кино, и, возможно, даже старше – как эстетика модерности». Он сопровождает и отражает хронику мировых политических кризисов, стремительного распространения капиталистической модели и тенденциозного культурного ускорения.

Звездное время

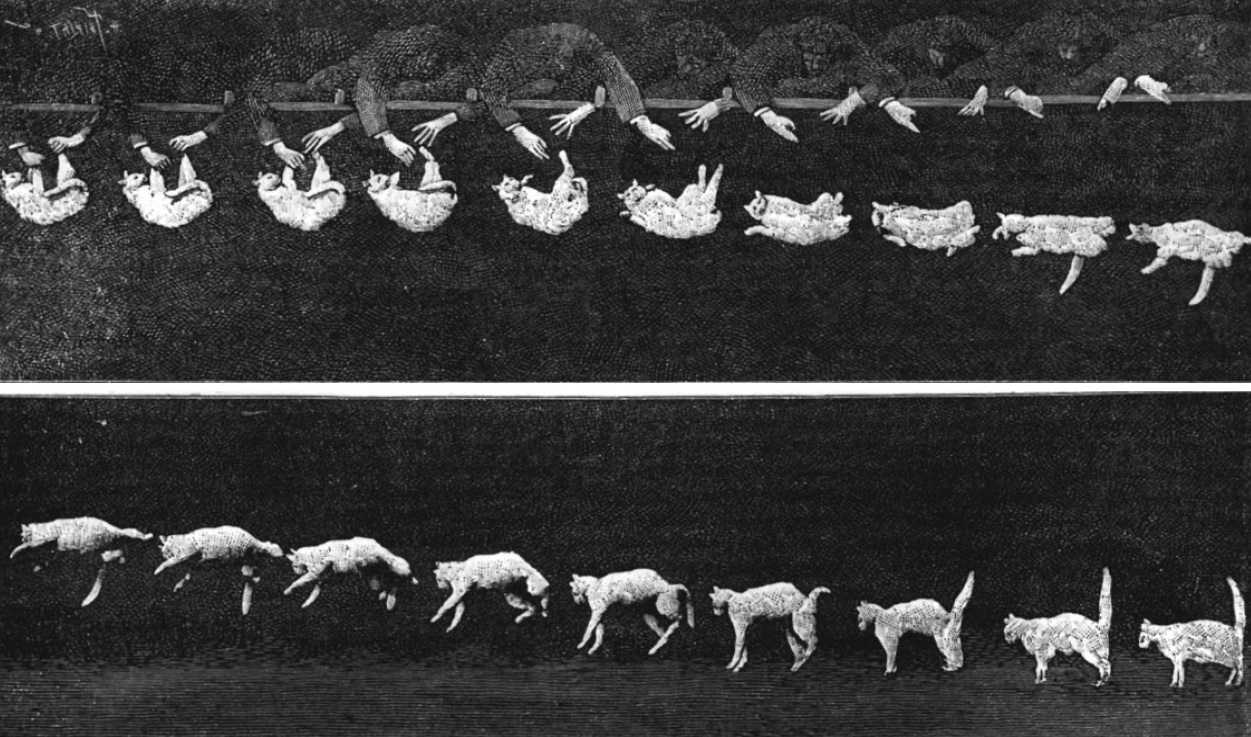

Хотя в кинематографическом замедлении можно обнаружить ответ на общий контекст XX века, история приема свидетельствует, что столетие не было для него однообразным. Так, еще в 1920-е Эли Фор, Леон Муссинак, Жан Тедеско и Димитрий Кирсанов тематизировали снижение скорости как одну из удивительных возможностей нового медиа, а Блез Сандрар и вовсе писал, что «при съемке рапидом жизнь цветов – Шекспирова; весь классицизм сосредоточен в замедленном движении бицепса. На экране любое усилие становится болезненным, музыкальным, а насекомые и микробы напоминают наших наиболее прославленных современников» [4]. Однако лишь десятилетие спустя, в 1930-е, слоумоушен начинает не только активно осмысляться, но и становится быстро популяризующимся визуальным эффектом. В 1932 году Всеволод Пудовкин пишет программную статью «Время крупным планом», чье название характерно определяет слоумоушен как темпоральное приближение, которое позволяет передать «полное и глубокое ощущение действительных процессов». Следом Рудольф Арнхейм признает, что метод ускоренной съемки, чаще всего применявшийся в учебных фильмах для регистрации фаз движения (в традиции скоростной фотографии Эдварда Мейбриджа и Этьена-Жюля Маре, каковых, кстати, нередко называют провозвестниками слоумоушена), «таит интересные возможности» [5]. В то же десятилетие появляются такие несхожие фильмы как «Кровь поэта» (Le sang d'un poète, 1932) Жана Кокто, «Сколько стоит Голливуд?» (What Price Hollywood?, 1932) Джорджа Кьюкора, «Люби меня сегодня» (Love Me Tonight, 1932) Рубена Мамуляна, «Дезертир» (1933) Всеволода Пудовкина, «Ноль за поведение» (Zéro de conduite, 1933) Жана Виго и «Олимпия» (Olympia, 1938) Лени Рифеншталь. Так замедленное движение становится тропом, который с равным успехом находит свое применение в поэтическом кино, голливудских постановках и пропагандистских лентах.

Новый виток признания и активной популяризации слоумоушена приходит в конце 1960-х, превращая этот прием, если верить Гоблу, в «наиболее распространенный спецэффект глобальной визуальной культуры» современности. Ключевым фильмом, содействовавшим молниеносному признанию тропа, принято считать «Бонни и Клайда» (Bonnie and Clyde, 1967) Артура Пенна, чья финальная сцена расстрела, снятая рапидом, стала культовой. Однако в более широкой перспективе следует говорить о влиянии других режиссеров Нового Голливуда: Мартина Скорсезе, Брайана Де Пальмы, Стэнли Кубрика и, разумеется Сэма Пэкинпа. Массовое обращение к замедлению неудивительно в кризисном контексте 1960-х, продемонстрировавшем катастрофическую фиктивность послевоенных образов размеренности и благополучия. Пол Шредер утверждает, что «слоумоушен используется везде, где это полезно для расширения времени – для сцен насилия, спорта, порнографии», и история кино доказывает, что все перечисленное в обозначенную эпоху превращается в оболочку для протестного высказывания, которое замедление должно сделать заметным.

Цайт-лупа

С развитием дигитальных технологий и, в частности, CGI, позволивших не только изменять скорость, но останавливать время и превращать его в пространственный срез, слоумоушен, кажется, начал применяться повсеместно. Используемый в фильмах, клипах, рекламах и играх, он часто банализируется и может указывать лишь на гиперреалистические свойства цифрового изображения. Тем не менее тексты и видеоэссе, анализирующие замедление как прием (например: «ультимативный» гид от StudioBinder или материал Кинопоиска), демонстрируют обилие различных нарративных функций: он способен усиливать зрелищность боевых сцен, нагнетать саспенс, создавать романтический или, наоборот, комический эффект, модифицировать диегетическую реальность и манипулировать вниманием зрителя.

Однако можно допустить, что все перечисленные операции имеют единое основание – то самое хронозумирование, о котором писал Пудовкин, вводя в упомянутом ранее тексте понятие «цайт-лупы» (от нем. zeit – время). Замедление приближает и дает приблизиться ко времени, делает его осязаемым и в некотором смысле подручным. Зримо искажая течение секунд и минут, прием трансформирует их рецепцию, а потому переводит темпоральные отношения зрителя и фильма из сферы механической объективности на субъективный уровень аффективного восприятия. При всей разнице подходов и намерений Квентина Тарантино, Джона Ву, сестер Вачовски, Вонга Карвая, Артавазда Пелешяна, Годфри Реджио, Брюса Коннера, собравшего «Перекресток» (Crossroads, 1975) из замедленных снимков ядерных испытаний на атолле Бикини, или Дугласа Гордона, превратившего хичкоковский «Психо» в 24-часовую видеоинсталляцию (24 Hour Psycho, 1993), слоумоушен остается верен идее «времени крупным планом»: он «не искажает действительного процесса», он «показывает его углубленно и точно, сознательно руководя вниманием зрителя. Это всегда характерно для кинематографа».

Примечания:

[1] Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 1. 1958. С. 199.

[2] Там же. С. 211.

[3] Jenkins E. Digital Special Affects: On Exhilaration and the Stun in CGI Blockbuster Films // Affect and Literature. Cambridge Critical Concepts. 2020. Pp. 408-424.

[4] Сандрар Б. Азбука кино // Из истории французской киномысли: Немое кино 1911–1933. 1988.

[5] Арнхейм Р. Кино как искусство. 1960. С. 92-93.

Текст Мария Грибова