«А получается опять безумное кино…»: интервью с режиссером фильма «Привычка нюхать пальцы» Вячеславом Ивановым

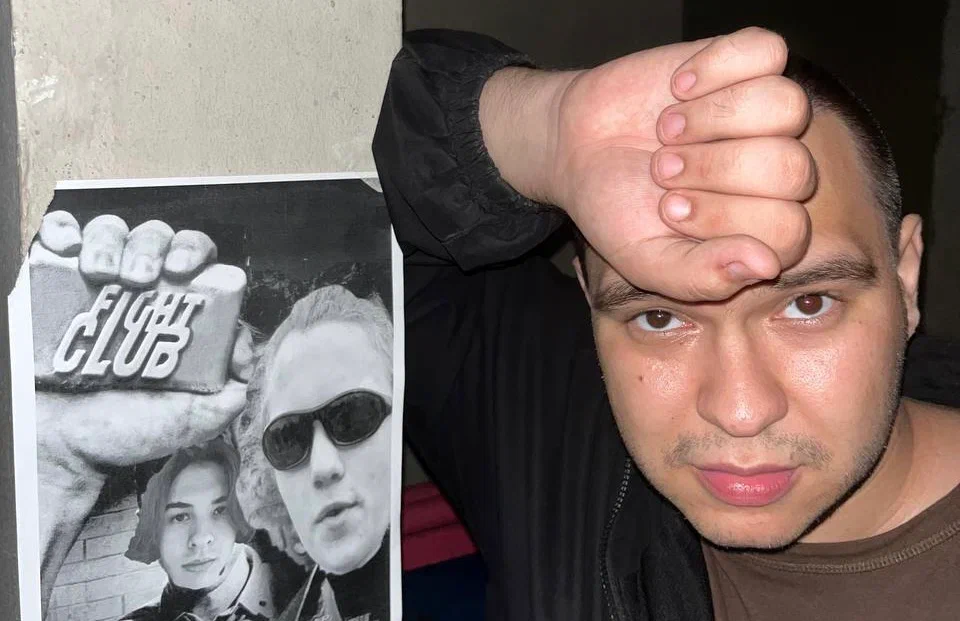

В 2025 году главный приз на фестивале «Новое движение», проходящем в Великом Новгороде, достался фильму Вячеслава Иванова «Привычка нюхать пальцы». Экспериментальная, не всегда деликатная по отношению к зрителю, но неизменно нежная к своим героям картина некоторым показалась гимном поколения. Поколения, застрявшего между 20-летними и 30-летними, а заодно вдохнувшего дух бесполезной свободы и прошедшего через YouTube и подложки журнала «Зажигай с нами». Главный герой фильма, Рамаз, работает онлайн-продавцом унитазов и увлечен разве что мемами, баловством, брейнротом и голосом нейросети, убеждающим его изменить жизнь. Центральные роли сыграли друг и соавтор Иванова Рамаз Кебадзе и оператор картины Егор Гриднёв.

Сергей Кулешов поговорил с режиссером о судьбе миллиона, полученного (?) от новгородской области, об «уровне громкости» молодого кино и привычке искать метод.

– Начнем с конца: куда пустил «лимон» от «Нового Движения»?

– У меня его все еще нет!

– Обманули?

– Я сперва ждал два месяца, думал, свяжутся. Потом все вокруг стали тормошить, чтобы я сам написал. Сказали, что и там его еще не получили.

– Лады, какие тогда планы на эти деньги?

– Мы с Рамазом сразу договорились, что треть отдадим пацанам: оператору Егору, монтажеру Руслану. А сами ничего не получим. Положим деньги под процент на сберегательный счет, будем сами еще докидывать. И потом кино снимем, опять хэнд-мейд.

– Аж на целый миллион сделаете фильм?

– Хороший вопрос. Мы с Рамазом сейчас разрабатываем сценарий, сперва думали, что будет ультра-жанровая история, ромком. А получается опять безумное кино…

– Только не говори, что и «Привычка нюхать пальцы» вызрела из форматного замысла.

– Из дружбы! Мы с Рамазом очень давно общаемся, были в одной школе. Он сам нигде не учился актерству. Просто бирюлёвские друзья, вместе чиллили, вместе смотрели фильмы. Но всегда еще и инициировали разные штуки. Когда я был на третьем курсе колледжа, возникла мысль снять кино про парня, который постоянно и предельно апатичен. Получился фильм «Облом» – тихий, минималистичный. Потом я пошел учиться в МШНК, уже будучи знакомым со всем их каноном, полюбив Рейгадаса и т.д. Ну и тут, через пару лет, произошел дисконнект с такой формой кино, захотелось сесть и придумать, что-то противоположное – громкое, где-то даже кричащее. Я много смотрел отечественного арта и чувствовал, что есть проблемы с «ухватыванием» языка. Решили отказаться от надоевших инструментов – вшивания в диалог метафор или излишнего конструирования – и отдаться импровизационному «навалу».

– Но у вас же четкий сценарий был, нет?

– Сперва это была досконально прописанная история человека, решившего заморозить себя на 50 лет. Перед этим он ходит по своим друзьям, прощается и, так уж выходит, общается с ними как придурок. Во время первой же смены, когда снимали сцены встречи героя с его девушкой и с лучшим другом, поняли, что финал с заморозкой никуда не годится. И решили двигаться в импровизационной манере. Так и вышли 14 часов тотального фристайла, где кадры длятся по-разному – от 10 до 30 минут. Сюжет мутировал.

– Во что?

– В то, что я каждый день переписывал сцены полностью. И никому почти не говорил об этом. Рамаз ведь был настоящим актером-режиссером: задавал темп в кадре, вел за собой мизансцену, настроение партнеров. Все происходило в пространстве квартиры звукорежиссера Толи, где мы снимали. Я же просто сидел в соседней комнате с наушниками. Никакого плейбека, только речь, которая для этого фильма очень важна. И отсеивание «нормисного» в диалогах.

– Брезгуешь?

– Просто «нормисность» не дает истории выйти за рамки плешивых драматургических конструкций. От клише хотелось избавиться, ну и до конца разделаться с любым тяготением к минималистичному кино.

– А решение все снимать на сверхкрупных планах появилось сразу или в процессе?

– Сразу. Мы взяли приличную камеру с ультразумом ради этого. Я оператора Егора заставлял подходить к героям все ближе и ближе, он даже сопротивлялся. Хотелось, чтобы в фильме не было типичной работы ручной камеры, как у Дарденнов скажем.

– Не боялся, что в итоге будет виден труд антропологов, но не киношников?

– Думал об этом, но, когда мы увидели изображение и поняли природу импровизации, опасения снялись. Хотя у нас фильм назывался «Клоп», не хотелось, чтобы были параллели с насекомыми.

– Тебя многие знают как крайне увлеченного синефила. Ответь сейчас, абстрагируясь от режиссуры и садясь в зрительный зал: откуда у молодого кино такая боязнь броскости, громкости, яркости?

– Ну не у всего молодого, все-таки. Я очень люблю недавний фильм Димы Теплова «Илья и Захар: Масленица на пределе». Там есть какая-то правильная бесцеремонность на уровне языка.

Отвечая на твой вопрос, скажу, что лично меня тревожат общие места. Кивни, если я прав: если перед тобой DIY-кино, то это условный Вадим Костров, если перед тобой инди-драма про людей, то это фильм «Каникулы». И эти паттерны самовоспроизводятся. Знаешь, даже работы «Кинопрайма» сняты как будто на одну и ту же камеру. А диалоги… Помню, мы посмотрели на «Духе огня» «Межсезонье» Александра Ханта, вышли покурить и отборщица говорит: «Вижу, что молодежи принципиально не нравится это кино». Ну мы же все знаем, что таких диалогов в жизни не бывает. Я вот сам в колледже преподаю, слушаю семиклассников. Ладно я, я из поколения, которому простительно, мы застряли где-то между Ильей Мэддисоном и Юрием Хованским. Речь очень быстро уходит, и в своем фильме я ощущаю «приколы», которые уже, за пару лет, устарели. В российском кино с этим худо вообще.

– Я бы не был так категоричен. «Шапито-шоу» Лобана, один из главных постсоветских фильмов, до сих пор в языке живет.

– Сто процентов, но он только для шарящих людей такой культовый. Мы на компах после школы смотрели меметичную «Пыль», а не «Шапито-шоу».

– Когда ты доделал «Привычку», ту сборку, которая была на «Новом Движении», ты ее кому-то прицельно показывал, чтобы запустить фестивальную судьбу?

– Как всегда с моими фильмами – воля случая. Я когда-то сделал короткий метр «Конец мира в Люблино», отправлял его всюду, бился головой о стену фестивалей, от которых ни ответа, ни привета. И Вадим Рутковский тогда взял во внеконкурсную программу «Короче». Я туда приехал в свой день рождения на показ и быстро уехал. Фильм «Бракованная партия» я случайно отправил на «Новое движение», а Вадим мне написал: «Хахах, тут нет короткометражного конкурса, шли на "Короче", я беру!». Так же и с «Привычкой нюхать пальцы», я ее только Вадиму и послал.

– За границу не намерен отправлять?

– Никита Лаврецкий мне сказал делать субтитры, но я все откладываю.

– Если отвлечься от наших внутренних контекстов, от мемов, как ты думаешь, там будет воспринят этот киноязык?

– Ну я вот очень люблю Себастьяна Сильву, мне кажется в «Привычке» от него много всего. Да и потом, что-то среднее между маблкором и безумным трипом там заходит обычно. Не думал, честно, об экспортируемости фильма.

– А как оценишь фидбэк здесь, на «Новом Движении» и не только?

– Какой-то широкой общественной реакции, кроме комментария Бориса Корчевникова в духе «как так можно называть фильм?!», я не видел. После показа в Великом Новгороде подошел какой-то местный чувак, довольно модно одетый, с проколотым ухом и мартинсами. Сказал: «Если бы я знал, что это за фильм, – привел бы всех корешей!».

– Как тебе тогда реакция прессы?

– Смутили комментарии про «антикино». Ну да, это не слишком внятная для кого-то драматургия, может, мы обманываем зрителя, ждущего катарсиса. Но нашей главной задачей было сделать фильм современным и своевременным. Когда Тимур Алиев написал, что это актуально, я выдохнул. Да и вообще, я заметил, что даже внутренние «приколы» вылезают из фильма наружу. Вот Иля Малахова, режиссер, которая преподавала у меня в колледже, показывала «Привычку» своим студентам. В фильме есть склейка между кадром со сверхкрупно взятыми волосиками с головы одного из героев и кадром с листиками. И весь зал, как Иля сказала, ржал на этом моменте, над этой рифмой. Она написала: «Вот тебе, Иванов, благодарная аудитория».

– Не хочу спекулировать, но мне твой фильм кажется очень поколенческим. Мы с тобой близки по возрасту, и весь этот контекст, эта особая инертность и особая же чувствительность мне кажутся очень близкими. Ты об этом думал, когда снимал?

– Мы просто хотели зафиксировать какие-то свои вайбы и ощущения. Но потом читал, да, что это поколенческая история. Ты вот написал про «поколение "нижнего интернета"». Видимо, там это есть, если так говорят.

– Для тебя самого есть подобные фильмы? Российские или иностранные, но не лозунговые, без манифестов.

– Из последнего, как я уже сказал, «Илья и Захар: Масленница на пределе». Репрезентации таких вот русских «Бивиса и Баттхеда» еще нигде не было. Это поколение уже не «нижнего интернета», а РНБ-клуба, но мне это близко. Ну и, наверно, «Забавные рисунки» Оуэна Клайна. Я его смотрел с подругой, потом ей говорю: «Вот так я вижу мир». Когда вы с ребятами стоите, курите, а к вам бомжара подкатывает и такой: «Чувааааак!».

– А ты этот свой метод, когда кино собирается на импровизации, собственными силами и дружеским коллективом, будешь дальше нести как знамя?

– У меня еще куча часов материалов по «Привычке», с ними непонятно, что делать. Но мы с моей девушкой, Габи Селивановой, уже попробовали снять фильм про двух 20-летних подруг, которые влюбляются в красивого кавказца, а он, оказывается, десятиклассник. Это попытка работы с пределами актерского диапазона. С Рамазом мы пишем сценарий сейчас, который подразумевает тотальное продумывание.

– То есть, ты все время в поиске метода?

– Зрительский опыт мне подсказывает, что ищущие авторы стараются не повторяться. Герман, при всех особенностях стиля, отличается в «Хрусталев, машину!» и в «Трудно быть богом». Кассаветис везде разный, даже в «Глории», которую я не очень люблю, но и на меня производят впечатление тамошние неожиданные элементы боевика. Да даже, прости господи, Джеймс Ганн с «Суперменом» делает фильм полярный «Отряду самоубийц» с учетом любых тематических и сценарных совпадений.

– У тебя есть принцип: для каждого публичного показа «Бракованной партии» ты меняешь копию. То есть, зритель каждый раз сталкивается с другим фильмом. Расскажи, откуда это взялось.

– Во-первых, от моего интереса к практикам экспериментального кино. Мы, помню, ходили в «Гараж» на курс Евгения Майзеля и Инны Кушнаревой. Там я узнал, что и Стэн Брэкидж, и Натаниэль Дорски исповедовали постоянную динамику кино и также бесперебойно перемонтировали свои фильмы. И образовывался новый контекст, в зависимости от места, времени, публики. Во-вторых, эта практика связана с самим фильмом. Сперва «Бракованная партия» сложилась как стандартное по форме кино с этими голосовыми сообщениями в роли нарратива. Это никому не нравилось, ни актрисе Лизе, ни оператору Егору. Полгода фильм лежал, пока я не посмотрел короткий метр «Явление наглецов – Что случилось с Магдаленой Юнг?» немца Кристофа Шлингензифа. И его же «Немецкую резню механической пилой». Это такие фильмы извращенной крутизны, после них я решил накидать всяких эффектов, глитча на «Бракованную партию». И тут все появилось – жизнь, динамика, Лиза, лицо которой то в пикселях утопает, то полностью свободно от любой маски.

– Кто сейчас самый смешной человек в России?

– Денис Дорохов. Он, может, «подпивасный» отчасти, но меня привлекает как он разрушает границы, целуется с бабушками и т.д. Дон Симон еще, конечно.

– Тебе бы, может, комедию снять? Какой вообще у тебя проект мечты?

– Их дофига! Ну вот есть, скажем, хоррор. Про парня, который возвращается из армии пришибленным. У меня многие знакомые приходят со срочной службы с пустыми глазами, еще и отказываются рассказывать о чем-либо. Так вот, парень возвращается на гражданку, знакомится с девушкой, а она – невидимка. У них начинаются абьюзивные отношения и он хочет ее поймать. В этом и ужас – в попытке поймать невидимку.