«Оголенное желание снимать, невозможность не снимать, приводит к новому типу высказывания»: интервью с Алексеем Климоном и Андреем Гессом

15 ноября в Доме кино пройдет показ фильма Алексея Климона и Андрея Гесса «По следам скульптур», после которого состоится обсуждение с режиссерами и художницей Антониной Фатхуллиной.

Накануне показа Слава Шутов поговорил с документалистами. Получившийся разговор иллюстрирует тезис Алексея и Андрея: современный кинопроцесс – в том числе сложение сущностей, симбиоз свободных талантов и устремлений. Эту идею поддерживает не только интервью, но и его структура, в которой место для высказывания находят не только режиссеры, но и другие создатели: скульптор и героиня фильма Антонина Фатхуллина, продюсер Александр Мануйлов и инициатора творческого Artarea Doc Даниил Каплан.

– Лёша, ты учился в школе нового кино?

Алексей Климон: Да, в Питере, в Мастерской Николая Ковалькова, это мастерская общей режиссуры.

– Во сколько лет ты туда поступил?

А.К.: В 30.

– У тебя есть ответ на вопрос, зачем ты туда пошел вообще?

А.К.: Да. Дело в том, что кино я любил с детства, и я почувствовал, что пришло время. К тому же в тот год еще начался COVID. Я по жизни довольно интуитивно двигаюсь, подумал, что это последний звонок, нужно запрыгивать в этот поезд и попробовать. Потому что больше такой возможности не будет и лучше заведения для того, чтобы изучить это искусство – нет.

– А чем ты занимался до кино?

А.К.: Я занимался изначально художественным словом, писал стихи, писал драматические тексты и выступал с ними на сцене. Поскольку это такие дрожжи, которые постоянно увеличиваются, это переросло в то, что я начал ставить на сцене кроссовер-проекты, в которых принимал участие уже как режиссер-постановщик.

– А какое у тебя первое образование?

А.К.: Я инженер. Учился в СПбГАСУ (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – прим. «Пилигрим»), инженер экологических систем: отопление, вентиляции, кондиционирование.

– Ты работал по профессии?

А.К.: Да, довольно долго, и можно сказать, что продолжаю работать сейчас.

– А что стало для тебя импульсом выхода в кинорежиссуру?

А.К.: Мне нравилось конструировать время, я делал это в одном медиуме – довольно долго занимался перформансом. Постановку я для себя открыл во время биеннале «Манифеста 10», на которой мы участвовали в параллельной программе. У нас был двойной перформанс, посвященный переводу, Translator. Оттуда пошло конструирование времени, и взгляд на время, как на какой-то материал, который можно лепить. Впоследствии, думаю, это перетекло в кино.

– Какие еще сценические опыты ты особенно выделяешь для себя?

А.К.: Translator проходил в двух местах, тогда площадки были более вариативны, это была такая интервенция в город. Один перформанс проходил в Цифербурге, а второй в зале Лендока. Это был групповой перформанс с перемещающейся группой актеров, которые показывали свои интерпретации того, как одно можно переводить в другое. И это был интересный перформанс, потому что в диптихе мы изучали вообще разное взаимодействие со зрителем, это было откровение, мы доходили до радикальных точек, которым я очень доволен.

Второе – спектакль «Спрос». Его вроде можно найти в сети. Мы делали его с ребятами из поэтического круга – это был мэшап из дневников Льва Толстого, поэтических текстов Романа Сефа и текстов современных поэтов. Он постоянно переливался в своей форме, затрагивая память или определенное переживание. В целом, это тоже был почти иммерсивный проект в трех залах. Премьера состоялась в Калуге, и зритель мог перемещаться и наблюдать различные всплески проявления реальности.

Затем у нас была прекрасная премьера в Риге, в старом театре на улице Гертрудес. Помню, после нас, в следующем отделении выступал Леха Никонов. Он из-за кулис смотрел спектакль и тепло потом отзывался, было приятно. Было такое доброе касание материй.

– Этим разговором мы смогли наметить карту твоего путешествия к кино, но хочется углубиться и вернуться к началу, к твоему поэтическому опыту. Говоря о нем уже в связи с будущим кинематографиста. Помнишь ли ты свою первую рифму?

А.К.: Первую рифму? Такого нет. У меня были первые стихотворения, мне было лет 12, я пытался через них довольно много передать. Какие-то переживания.

– А свою первую монтажную склейку ты помнишь?

А.К.: Да, кстати! Я помню первую хорошую склейку, после которой я подумал: «Ого, вот как это работает!». Я поставил цифровой маленький фотоаппарат на старый советский скейт. И он проезжал по коридору и снимал. Получался такой тревелинг комнат, который он видел: коридор, стена, открытая дверь туалета, стена, открытая дверь ванны. И этот тревелинг я смонтировал с другим кадром – статичным. И мне понравилось, как это звучало. Я еще наложил на это музыку Beatles. 30 раз пересмотрел, там была какая-то энергия и меня туда потянуло. И стало, видимо, засасывать, но не всего.

Я до определенного времени не считал, что имею право создавать что-то в кино сам. Мне нравилось смотреть, и мне нравилось грезить о просмотренном. Мне нравилось лицезреть, как все происходит. Но я будто не должен врываться в эту конкуренцию, в эту материю, как истинный ребенок. Но я все же понимал, что однажды сниму фильм, было желание что-то сказать, и это желание медленно-медленно увеличивалось. И потихоньку, видимо, доросло до того, что все-таки решил сказать. Говорю.

– «По следам скульптур» – твой дебютный полнометражный фильм. Ты снимал его вместе со своим другом-однокурсником Андреем Гессом (в беседу вступает Андрей). Это ваша дипломная работа?

Андрей Гесс: Нет, этот фильм к деятельности внутри школы не относится. Это просто импульс.

– А кто принес импульс?

А.Г: Лёша, это он предложил мне поучаствовать. В 2021 году мы снимали один клип в необычной форме и оба кайфанули с этого процесса. Решили, что надо снимать дальше. И этот фильм стал поводом снова поработать вместе.

А.К.: Мы познакомились с Даниилом Капланом, Олей Плехановой и Сашей Мануйловым, а также с деятельностью творческого объединения Artarea Doc, они делают документальное кино о художниках. Не только фильмы, но и фильмы в том числе. Ребята рассказали об Антонине (Фатхуллиной – прим. «Пилигрим»). И как-то сразу мысль поселилась. Захотелось сделать не как обычно.

– Для совместной работы, как мне кажется, нужны разные качества и компетенции. У кого из вас и что выделяется?

А.Г: Лёша скорее про идею, а я – про техническую реализацию. На деле выглядело так, что, грубо говоря, Леша мне приносит либо референс, либо очень странные описания, которые только мы между собой понимаем: нужны те или иные кадры для эпизода, ночной город ловим тут, а тут нужен Нью-Йорк 1990-х… Я принимаю и бегу на съемки в пять утра, ищу локации, показываю Лёше и мы друг друга понимаем.

– Лёш, в таком случае хочу задать вопрос тебе. Я думаю, ты согласишься, что каждый творческий поступок начинается с импульса и желания что-то сказать, как начиналось у тебя в поэзии, в перформансе и в театре. Что в таком случае это был за импульс? Что ты хотел сказать, зацепившись за идею о фильме?

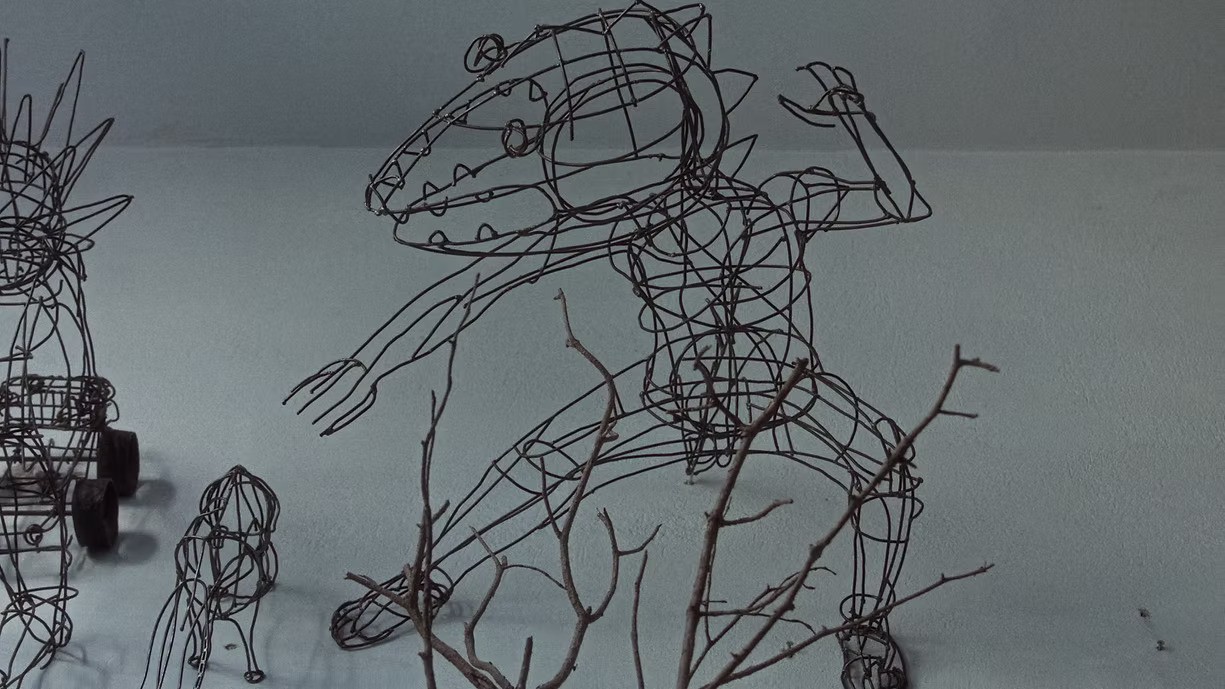

А.Г: Знакомство с Антониной. С Андреем и Александром (Мануйловым – прим. «Пилигрим») мы пришли к Антонине в гости. Надо понимать, что она скульптор, чьи работы стоят по всему миру, у нее есть огромный каталог, есть сайт. Но какое это было теплое знакомство-путешествие! Она за чашкой чая рассказывала о себе так легко, без какой-то дополнительной линзы, маски.

Такая простота, связанная с количеством и разнообразием ее работ в пространстве всего мира, очень сильно зацепила. То есть, я подумал сразу, что это будет невероятно классно, потому что каждая скульптура – персонаж. Это точка в городе, которая сразу позвала к себе. Сквозь время, мимо нее ходят люди, меняется местность…

И тут мы приходим ко второй точке: Антонина варит металл. Она занимается художественной сваркой, что само по себе некая фигура. В этой связи очень важно, что сварка – явление вспышки. Мы сразу помыслили вспышку как отдельного персонажа, как элемент языка, на котором говорим.

– Андрей, а что в тебе подключилось?

А.Г: Лёша очень хорошо рассказал об этой идее и захотел работать. А еще это был наш общий зуд. Просто физическая потребность снимать.

А.К: Да, помимо всего остального, у нас с Андреем был голод по определенным сценам в городе. С точки зрения архитектуры и необычного пространства – как город выглядит в определенное время. Раньше мы так и снимали – ранним утром или поздним вечером, на ручную камеру… И в этом проекте наконец-то можно было снять город так, как мы его видим и чувствуем в данный момент.

В этом фильме произошла какая-то химия. Антонина невероятно доверяла нам обоим. Когда снимали, брали интервью, ошибались, просили переснять что-то. Андрей потрясающе чувствовал Антонину, он чувствовал персонажа и пространство вокруг нее. Он всегда классно подсказывал и был настоящим редактором в нашем интуитивном сценарии! Мы работали в полном симбиозе, я смотрел на полотно и делал одну структуру, затем Андрей подходил и привносил свое. Эта внутренняя работа на двоих похожа, в принципе, на написание стихотворения. Мы одинаково заражались, горели проектом. Разъезжались со съемок, затем с монтажа по домам и думали, как можно усилить картину. Очень сильное подключение к кино заставляло нас думать, как сделать так, чтобы это была не видеография, не телевизионный фильм, а кино на большом экране.

– Когда и кому первому пришло понимание, что материал собран?

А.К: У нас, конечно, был съемочный план, но Антонина невероятно работоспособная художница, и хотелось снимать и снимать, хотя в какой-то момент мы с Андреем вместе поняли, что дальше может быть уже только видеорегистрация. Не больше. Галереи становились более стерильными, пространства все более понятными. Все превращалось в материал, который равен себе. А нам хотелось поймать индивидуальности.

А.Г: Самая большая проблема, от которой мы хотели уйти с самого начала, – журналистика с говорящей головой. Мы хотели уйти максимально, поэтому сначала снимали события, живой диалог. Как Антонина приезжает куда-то, что-то делает, а мы за ней подглядываем. Следом мы записали закадровый текст, интервью с Антониной. Рассчитывали, что по большей части будем только аудио использовать, а вот видео мы вообще изначально не хотели писать, вообще не хотели его использовать.

А.К: «По следам скульптур» – фильм, в котором реальность себя явила настолько удивительно, что мы отказались от более журналистских или более формальных схем, пошли в сторону перформативности и наблюдательности, и реальность подарила нам себя.

Например, изначально сцена презентации «Амура», должна была занимать не больше пары минут. Но когда мы нырнули в материал, то он меня просто заворожил. Мы всегда оставались с включенной камерой, как можно дольше: вдруг появлялся человек, событие, определенный свет, мы что-то ловим.

– Вы делали этот фильм совместно с творческим объединением Artarea Doc, но, скажем так, не в самых идеальных условиях. Что сегодня, по-вашему, заставляет работать кинематографистов, несмотря на ограничения? Что за сила движет ими?

А.К: О, я всегда об этом думаю. По-моему, азарт запускает все. Кинематографисты посылают подальше большую студийность и начинают снимать то, что они хотят снимать. И вот это оголенное желание снимать, невозможность не снимать, приводит к новому типу высказывания – оно может быть плохим, хорошим, но оно новое, оно не охлажденно никакой студией и индустрией.

Этого, на самом деле сейчас, не так много, и оно может по-разному звучать. Можно снять через мобильную камеру, через HDV-камеру и так далее. Но ведь у таких проектов появляется зритель, у этого появляются какие-то новые адепты. Сейчас вот, например, вышла DOGMA 25, слышали?

Это опять про желание снимать здесь и сейчас, клеить здесь и сейчас, и выдавать с тем звуком, который есть здесь и сейчас, потому что это мы сейчас, здесь, в моменте. И скорее всего, это связано с тем, что завтра нас может не быть. Поэтому сегодня мы хотим сказать вот об этом. Я не знаю, что сказать о масштабе нашего высказывания, его вполне можно назвать камерным. Но нам хотелось его сделать и выпустить прямо в моменте.

А.Г: Интенция, которая была у нас внутри, абсолютно лишена ожиданий. И интенцию режиссеров, которые не ждут, а уже делают, просто нужно поддерживать, потому что это то, что сохранит нас.

После интервью с режиссерами куратор «Пилигрима» Александр Подборнов взял дополнительные комментарии у других создателей фильма – художницы Антонины Фатхуллиной, продюсера Александра Мануйлова и инициатора творческого Artarea Doc Даниила Каплана – об их впечатлениях от работы и восприятии фильма «По следам скульптур».

– Насколько кино близко скульптуре? И изменился ли ваш взгляд на собственные работы после съемок фильма:

Антонина Фатхуллина: Когда ставишь скульптуру в городе, сначала кажется, что это большое сложное дело, очень много согласований, департаментов и препятствий. Кажется, что это просто невозможно. А потом, после установки не веришь своим глазам, что все произошло. Но мир, оказывается, не перевернулся – всем как будто все равно, что случилось маленькое чудо. Происходит отчуждение: твоя скульптура – больше не твоя, а часть ландшафта. И ты не знаешь, как люди на нее смотрят: кому-то нравится кому-то нет, кто-то не заметил, хотя рядом там живет.

А кино визуализировало взгляд со стороны, вполне конкретный. Вот смотреть можно так: долго и внимательно, скользя по форме. Почти так же, как делает скульптор, ловя нюансы и связи с окружающим миром и людьми. Иногда даже с новых ракурсов, которые пропустил автор.

– Как с продюсерской точки зрения выглядела работа над фильмом? Получилось ли выдержать «взгляд со стороны»?

Александр Мануйлов: Сразу в голову приходит любопытная гипотеза о гипервремени в кино Вадима Руднева: продюсер – прошлое, формирующее настоящее и будущее, режиссер – настоящее, потому что именно он(а) «ставит» будущее, а актеры – будущее, потому что они подчиняются прошлому и настоящему. Это, по сути дела, смешение процесса кинопроизводства и результата, который виден нам всем на экране. То есть кинопроцесс по-модернистски становится определенным окном в мир, но главное в этом окне – не вид, а само окно – стекло с небольшими царапинами, форма рамы, слой пыли.

Для игрового кино, на мой взгляд, это очень подходящая интерпретация, но в документалистике работа с будущим несколько отличается, как и проживание времени зрителем. Будущее, в нашем случае – Антонина, которая является не актрисой в привычном смысле слова, а объектом исследования, она помещается в поток времени и определенных событий, на которые обращают внимание, выделяют на фоне повседневности режиссер и оператор.

С одной стороны, такая повседневность вполне узнаваема, особенно жителям Петербурга, но в то же время она становится максимально индивидуальной, потому что на нее спроецирован опыт Антонины, ее искусство. И эта проекция позволяет выделить многочисленные маленькие «я» на фоне целостной личности, которой каждый из нас, как нам кажется, и является. И вместе с этими маленькими «я», едва уловимыми изменениями, формируется длительность фильма, его ритм. Иногда он ускоряется, иногда замедляется – это пульсация жизни.

– Как с принципами Artarea Doc соотносится фильм Алексея Климона и Андрея Гесса? Как работает ваше творческое объединение?

Даниил Каплан: Artarea Doc существует, чтобы привлечь внимание зрителя к художнику, чтобы оно не рассеивалось на мелкие, незначительные мелочи в виде социального признания. Нам хочется рассматривать искусство как часть индивидуальной свободы и существовать в нем не менее органично, чем, скажем, определенная субкультура в своей реальности. Претерпевшее за XX век метаморфозы общество нуждается в отражении творческой природы человека, в увлеченности искусством, сознании творческого потенциала и обретении гармонии в общении с художником. Потому что только так возможно заполнить пустоты, образовавшиеся от неустойчивости и отсутствия гарантий завтрашнего дня. Художник умеет справляться с этой ситуацией. Не каждый, но многие, и его фигура – своего рода маяк в современности.

К примеру, возьмем две картины из коллекции Artarea Doc, поставившие в центр две судьбы, двух скульпторов. Если это определение в отношении Антонины Фатхуллиной ни у кого не вызывает сомнений, то о работах Тани Попковой едва ли кто знает. О ней фильм для нашей коллекции авторского кино создала Надя Захарова, а мы, в свою очередь, чтобы усилить внимание к художнице, провели уже три выставки. Надя верна своей природе исследовательского любопытства, она исследует одиночество, знает эту тему хорошо, и фильм получил название: «Чтобы ты не оставалась одна». Говорящее очень название. Цель. Миссия. Жесткая, суровая реальность. Несправедливость. Все в этом названии очень плотно соединилось. Тем как-то мне понятнее необходимость выставок для художника – не тщеславия же ради? И фильмы Artarea Doc не тщеславны.

В главном мне кажется этот подход верным. Скульптура, к слову, если создается для тщеславия, убивает объект своей памяти. От скульптуры должно исходить тепло естественного внимания, чего мы и добиваемся своими фильмами. Artarea Doc – это теплые фильмы и авторы, естественно проявляющие внимание, увлеченные, которых тянет за своим героем. Так появился фильм «По следам скульптур». Мне виделся этот фильм изначально, на этапе замысла, существованием художника в холодной величественной реальности, я представлял своего рода оммаж Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, «Поэзии садов и парков». Но сейчас я рад, что Андрей и Алексей увидели Антонину иначе, и увели зрителя от холодной величественной реальности в кокон того тепла, который создается вокруг художницы.

И еще важнее, когда открытый авторский принцип работы с материалом исповедуется создателями фильма, у зрителя тоже появляется перспектива найти себя не в отражении или подобии, а как есть, в непосредственном качестве участника, собеседника и героя происходящего.

Общественная жизнь Artarea Doc последних пяти лет и в особенности судьба, складывающаяся сегодня, показали, что мы этому можем и должны следовать, позволяя, подобно художнику, держать себя свободно, говорить о себе, чувствовать жизнь, делится этим чувством с современниками.