Меж полюсов во ржи : кино Али Хамраева

Он близко общался и сотрудничал с Андреем Тарковским, Сергеем Параджановым и Рустамом Хамдамовым. Снимал в Узбекистане и получал поддержку в Италии. Раньше его то уличали в эпигонстве, то обвиняли в критицизме, а сегодня стали представлять живым классиком. Он – Али Хамраев, постановщик, легко ассоциирующийся как с локальной национальной традицией, так и с авторским кино высокого модернизма, не имеющим жестких географических границ.

Сергей Кулешов прослеживает путь становления режиссера и показывает, как складывалась судьба этого неожиданного кинематографиста, которому на протяжении многих лет удавалось располагаться «между полюсами».

Приливы и отливы.

«Не так уж много их осталось». Этим сообщением ответил коллега и товарищ на мои стенания о неожиданной реактуализации Али Хамраева. Винил я именно что внезапность: внутренний идеалист при попустительстве киноведа-циника скрежещет зубами на «волны популярности», в которых вынуждены барахтаться даже классики. Хотя Хамраеву привычно мерить свою судьбу приливами и отливами.

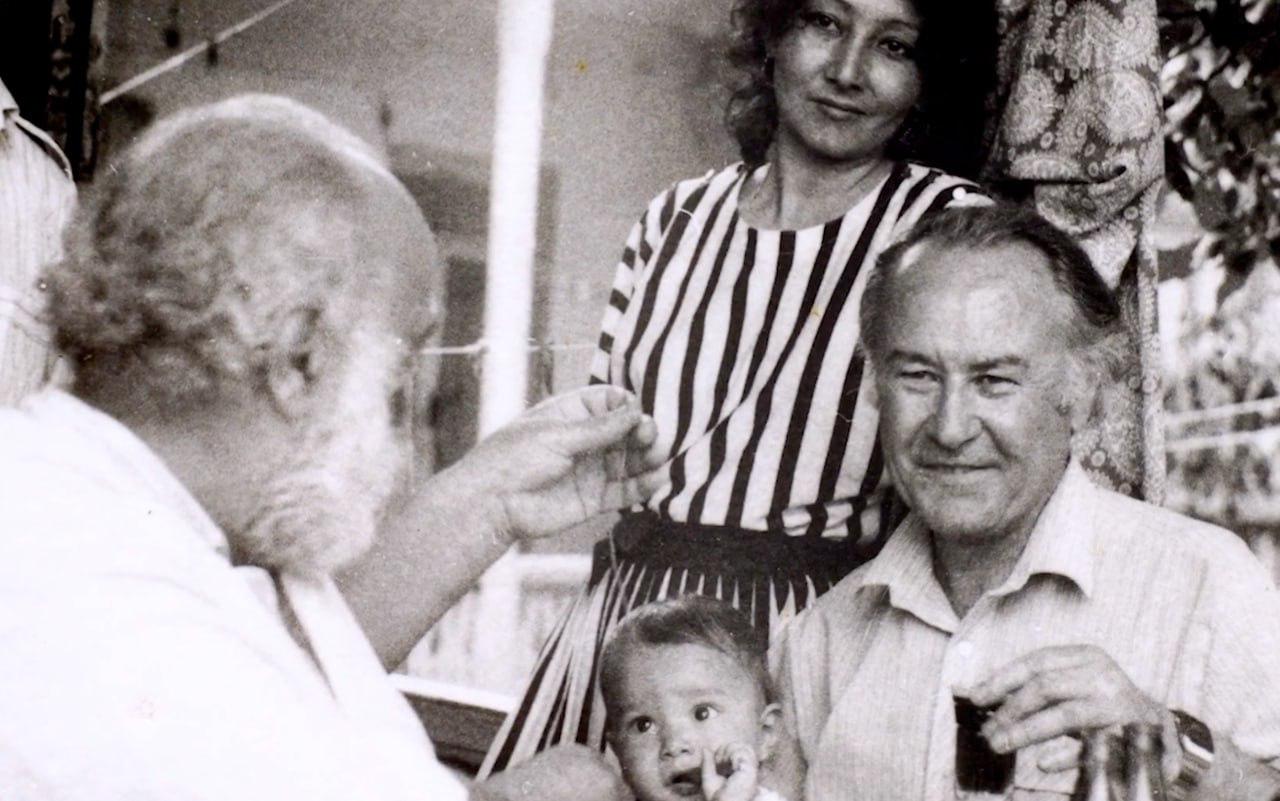

Его детство — 1940-е, Ташкент, эвакуация — пропахло прогорклой скорбью по отцу-фронтовику, наспех похороненному под Вязьмой. И сразу — благоуханием плова пополам с ароматом задушевного трепа киноартистов Марка Бернеса и Бориса Андреева (напарников по военному бадди-муви «Два бойца» (1943, реж. Леонид Луков)). Последний велел маленькому Али связать судьбу с кино, пойти по стопам погибшего родителя, чьей карьере драматурга и актера помешала сперва борьба с формализмом, а затем — за Москву. Которая взамен даст Хамраеву-младшему ВГИКовское образование, творческий импульс, дружбу с Андреем Тарковским и Михаилом Богиным. Позже, пристав к родным берегам, свежеиспеченный режиссер сделает славу «Узбекфильму» своими музыкальными комедиями и истернами, своим умением «обуздать» всякий жанр и не свалиться при этом в пошлость. Параллельно огребая на худсоветах, топя драгоценные минуты вдохновения в приемных ЦК и КГБ, остервенело учась говорить «Нет!» на постановления абортировать, освежевать.

«Один фильм коммунистам, один — себе» — вот им самим озвученная формула, позволившая десятилетиями оставаться на плаву. Приливы — иконические жанровые кунштюки в духе любимого Куросавы, исповедальные баллады по заветам дорогого Тарковского, поэтичные притчи на манер родного Параджанова. Отливы — натужные неигровые очерки о Ленине, фильм-опера с любимой артисткой руководителя Узбекистана и обвинения в искажении народной культуры. Буйный штиль вынес-таки Хамраева, и без того встроенного в мировой кинопроцесс, за пределы родины. Там будут дружба с Антониони, «мыльное» российское телевидение, призы на ведущих фестивалях и постоянное, сопровождающее его с самого начала творческого пути, «мерцание». Между полюсами. Между Старым и Новым, между Прозой и Поэзией, между Востоком и Западом.

Старое и Новое

В Узбекистане, древней мусульманской стране, в 1920-е годы власть большевиков насаждалась со скрипом. Даже в Ташкенте, Фергане, Самарканде. Что уж говорить о притаившихся в степи кишлаках, горных селениях и стоянках своенравных джигитов. И до Хамраева на «Узбекфильме» усвоили, что экранные схватки красных отрядов с басмачами годятся на роль главной статьи экспорта. Но режиссер, в начале 1970-х снявший свою знаменитую трилогию историко-революционных истернов, — «Чрезвычайный комиссар» (1970), «Без страха» (1971), «Седьмая пуля» (1972) — переманил тему из регистра цивилизационного столкновения на маршрут этических конфликтов.

О формальных изысках позже, одна только революционность сюжетов ставит здешних героев в незавидные положения. Джигарханян в «Чрезвычайном комиссаре» — вестник Ленина, вдруг разглядевшего в Туркменистане потребность в самостийности. Комиссара стращают местные парторги, в него целятся контрреволюционеры. И все от того, что тот чует необходимость пустить в ряды партии национальный элемент. Его наместник, сыгранный Суйменкулом Чукморовым, весь фильм мечется между «рукой Москвы» и бандами джигитов, за которыми, как ни крути, стоит своя правда.

В популярной «Седьмой пуле», где тот же Чокморов носит форму командира отряда милиции, Хамраев превращает басмачей в стихию, оттеняющую символику советской власти, поглощающую без остатка степные села и горные серпантины. Герой тут по всем жанровым канонам (спасибо сценаристам Кончаловскому и Горенштейну) выживает в одиночку, ведь весь его отряд перешел под знамена разбойников. И нравственный кодекс чести он тащит сквозь предательство, плен, перестрелки — словно ту самую, вынесенную в название, седьмую пулю, предназначенную главарю басмачей Хайрулле. И запачкать его, этот кодекс, придется в крови невинных, дабы справедливость восторжествовала. Вот где куросавовская дилемма между смертью и долгом, только местный самурай — агент идеологии.

В прошедшей ad marginem картине «Без страха» стреляют не из винтовок, а глазами. Женскими, скрытыми паранджой. В кишлаке молодой председатель сельсовета, убежденный коммунист, призывает жителей поддержать отказ от закостенелой традиции. Сопротивление оказывают не только консервативные дехкане, но и сами объекты эмансипации, которым и здесь не дают стать субъектами. Прежде чем снять с женщин паранджу, идеалист-передовик не торопится снять ключевое противоречие: «слабый пол», тысячелетиями закрепощенный мужским законом, теперь должен по воле мужчины же раскрепоститься, чуть ли не одним днем. Еще и под угрозой суда Линча, обрушившегося на первых смелых девушек. Конфликт, конечно, разрешится только увеличением числа жертв, но никак не ликбезом (читай — демонстрацией портретов Розы Люксембург, Крупской, Джоконды) и не политагитацией. «Да и будут ли победители?» — словно вопрошает Хамраев финальными кадрами, в которых старое и новое, умозрительные архаику и прогресс, примиряет исключительно пропахшее порохом горе. А сдернутая с лица паранджа становится саваном.

Эти фильмы — далеко не приговор большевистскому строю. Глубокий след советской ментальности в этой теме прерывается еще в ранних работах Хамраева. Его первый хит «Где ты, моя Зульфия?» (1964), завсегдатай современного узбекского телевидения, осмысляет означенный конфликт через комедийную призму. Взрослый сын не хочет жениться на девушках, выбранных его отцом. Родитель не желает разменивать обветшавший дом на уютную городскую квартиру. Их странствия в поисках загадочной Зульфии, в которую горе-холостяк влюбился через телевизор, проходят под сонм гэгов в духе Гайдая и вершатся становлением нового мира. С браком по любви, со светскими свадьбами, с огромными лоджиями с видом на благоухающий Ташкент. Здесь старшее поколение смиряется и обживает приветливое будущее — но уже через несколько лет Хамраев впервые попадет под каток цензуры с социальной драмой «Белые, белые аисты» (1966). На полку положат фильм о неслучившемся адюльтере в кишлаке, где даже намек на измену — повод для кривотолков и кровопускания. Старшее поколение тиранит возлюбленных, собственные родители отворачиваются от них, чтобы свидетельствовать, как на смену суровой прозе традиционного уклада приходит поэзия весеннего счастья. Прошлому и будущему при столкновении суждено высекать искры, настоящему — фосфоресцировать сквозь двойную экспозицию.

Проза и Поэзия

Хамраев — носитель динамичного, даже дерганого почерка. Критики то обвиняли его в эпигонстве, то хвалили за компиляторский талант. На дистанции более чем в 20 фильмов режиссер заходил и на заповедную территорию артхауса, и в мутное болото трансцендентального стиля. Хамраев не скрывает, что каждый его фильм вдохновлен тем или иным шедевром коллег-классиков, а внимательный зритель угадывает зримые и скрытые рифмы. От Куросавы до Хамдамова (то и дело работающего с режиссером как художник-постановщик), от Алексея Германа до Питера Уира, от Антониони до Тарковского.

Эстетикой последнего инспирированы сразу несколько фильмов Хамраева. «Телохранитель» (1979) — пересказ «Сталкера» (1979) на языке истернов. Горец-революционер Кайдановский ведет по горным тропам идеолога басмаческого движения, сыгранного посмуглевшим до неузнавания Солоницыным. Вместо вагонетки — деревянная телега, вместо заветной Комнаты — шаманские камлания. Однако степному ландшафту, как и пространству Зоны, сообщает мистический объем «космическая» музыка Эдуарда Артемьева. Электрогитары, сюжетная структура, центральный конфликт, притчеобразность — большинство элементов совпадает. Разве что ветхозаветная фактура лиц уступает место гордой восточной породе, блестящей во взглядах и бликующей на стали метательных ножей.

На съемки картины «Я тебя помню» (1985) Хамраева уже напрямую толкнул Андрей Арсеньевич. Режиссер за пинтой ерша поделился с Тарковским историей о том, как он намедни нашел могилу отца под Вязьмой. Собеседник, уже захмелев, взял с Хамраева слово, что «вместо очередной "Седьмой пули"» тот посвятит этой истории авторский фильм. Уехавший в эмиграцию Тарковский не увидел «Я тебя помню», но наверняка благодарно кивнул бы ленте, снятой под сильным влиянием «Зеркала» (1974). Главный герой, отчасти автопортрет Хамраева, по наущению больной матери (одна из лучших, при всем богатстве выбора, ролей Зинаиды Шарко) отправляется из Самарканда в Подмосковье, чтобы найти останки родителя-фронтовика. Подобно шедевру Тарковского этот исповедальный фильм создает собственный хронотоп, условное пространство, в котором травматичные воспоминания перетекают, скажем, в телевизионную белиберду, а в одной монтажной фразе могут тесниться происходящее, произошедшее и неслучившееся. Киноязык ошпаривает зрителя авторскими запятыми — флэшбеками, острыми ракурсами, путанными мизансценами, — чтобы придать достоверности потоку сознания — высшему из возможных достижений для любого авторского режиссера.

Здесь нелишним будет отдать дань уважения полноценному соавтору Хамраева — оператору Юрию Клименко, в резюме которого сотрудничество с Данелией («Слезы капали» (1982)), Муратовой («Познавая белый свет» (1978)), Соловьевым («Чужая Белая и Рябой» (1986) и т.д.), Параджановым («Легенда о Сурамской крепости» (1984)). Хотя восточную сказку они с Хамраевым сняли еще в середине 1970-х: режиссер говорил, что при подготовке к фильму «Человек уходит за птицами» (1975) не видел полузапретных (и уже тогда культовых) «Теней забытых предков» (1964, реж. Сергей Параджанов), но параллели очевидны. Слишком уж виртуозна эта маньеристская легенда о мальчишке-поэте, который обещает стать героем и мудрецом, а пока что блуждает по заповедной земле с друзьями. Декоративный блеск фильма, все эти фольклорные мотивы и бродящие по кадру диковинные звери не были бы возможны без художественной интуиции Клименко. Построенный на длинных кадрах камерный эпос изобилует причудливыми композиционными находками: крупные планы растущего в горах миндаля легко сменяются этюдами с акварельной свадьбы, а панорамы иссушенных пустынь (вспоминайте лучшие работы Пазолини) вдруг оживляются ручной камерой, преследующей в сугробах лисицу или повозку с прекрасной дамой.

Кстати, ручная камера — главный инструмент судьбы в болезненном «Триптихе» (1977), картине о послевоенной безнадеге. Исполненный в серых тонах портрет узбекского села зазря остается на периферии хамраевской фильмографии. В центре сюжета — Халима, начальница швейного комбината, умещающегося в сырой подвал. Муж ушел, дети на руках, жилища нет. Фокальный персонаж, молодой школьный учитель, наблюдает за ее мытарствами со стороны, пока зрителя не всегда ограничивают безопасным расстоянием. В операторском запале Клименко ловит не только мнущую сугробы Халиму, но и приметы разрушенной реальности — больных детей, гнущихся от голода стариков, узоры слез на вдовьих лицах. Изображение то наливается светом, то утопает в монохроме, а отдельные трансгрессивные эпизоды предсказывают чуть ли не Ларса фон Триера (изнасилование, предъявленное с пробелами в фазах актерских движений, — это, пожалуй, самый шокирующий кадр за всю карьеру Хамраева). Режиссер, конечно, и здесь не мог не вспомнить Тарковского: вода в зимнем озерце струится мерно, как в «Солярисе», чтобы в другом кадре выстукивать каплями с потолка по швейной машинке. Шероховатый, полудокументальный натурализм все же не может до конца вытеснить печальной красоты застывшего времени. В «Триптихе» Хамраев примиряет внутри себя прозаика и поэта, ремесленника и художника. Одно помогает обнаружить в реальности прорехи; другое позволяет залатать их любовью.

Восток и Запад

Постоянная межеумочность Хамраева превратила его в анфан террибля. Измученный ЦК Узбекистана, он по приглашению Микеланджело Антониони приехал в Италию в конце 1980-х, где нашел финансирование на заветный проект о Тамерлане. Обремененный миллионами и думами о фильме-мечты, где должен сыграть сам Сэр Шон Коннери, режиссер вернулся на родину для поиска натуры и копродукции, но коррупция и въедливые чиновники убили это кино постоянными простоями. А после недавнего опыта с узбекским фильмом («Аромат дыни в Самарканде», 2021), получившим массу критики внутри страны, он, кажется, и вовсе отчаялся прижиться там в ранге классика.

Таков не только его неуступчивый характер, такова его творческая натура — вибрирующая на границе между восточной и западной культурами. Так было всегда: тот же «Чрезвычайный комиссар» с одной стороны наводнен оммажами японскому кино, с другой — отсылками к классике нуара. От первого здесь образная система, эмблематичные кадры вроде воина, несущего на спине старика (см. «Легенду о Нараяме» (Narayama bushiko, 1958, реж. Кэисукэ Киносита)), или длинного ряда могил, усеянного полумесяцами (см. финал «Семи самураев» (Shichinin no samurai, 1954, реж. Акира Куросава)). От второго — черно-белое изображение, дискомфортная игра света и теней, клаустрофобная манера сгущать напряжение в крупных планах. Моментами ловишь себя на мысли, что попал в фильм Алексея Германа: в первом кадре красноармейцы пересчитывают черные силуэты трупов на белом снегу, юродивые прохожие бормочут что-то нечленораздельное на заднем плане, участки Актюбинского фронта становятся филиалами апокалипсиса. Вот только еще не снята «Проверка на дорогах» (1971), еще много лет до фильма «Мой друг Иван Лапшин» (1984), еще полвека до «Трудно быть богом» (2013).

Другому узбекскому классику, Эльёру Ишмухамедову, автору «Нежности» (1966) и «Влюбленных» (1969), в оттепельные годы вменяли в вину копирование Феллини. Хамраев и сейчас в многочисленных интервью заверяет, что все их поколение снимало не локальное, но международное кино. Его первая проба пера с истернами — «Красные пески» (1968) — стала попыткой диалога между советской и мировой кинотрадициями. В те же годы в личной беседе Куросава сказал режиссеру: «У меня только один совет — когда снимаешь фильм, и у тебя в кадре задуман дождь, то с неба должны литься водопады воды. Когда снимаешь ветер, то ураган должен валить твоего героя с ног, он должен держаться за что-то. А когда идет снег — пусть твой герой вытянет руку, и ладонь будет не видно из-за сильного снега». В «Красных песках», где небольшой отряд коммунистов бьется с бандами басмачей, Хамраев не гнушается дедраматизации во имя страшных песчаных бурь и напряженных погонь по крышам кишлаков. Флер советской классики обеспечивает парафраз с «Тринадцатью» (1936) Михаила Ромма: те же полчища врагов, та же атмосфера зыбучей осады и привкус той же краснознаменной отваги, граничащей с отчаянием.

Даже в бытность свою узбекским режиссером, Хамраев предпринимал вылазки в другие кинематографии. Вместе с постановщиком Вали Латифи они снимают советско-афганскую драму «Жаркое лето в Кабуле» (1983). На дворе — время ввода в страну ограниченного контингента советских войск. В Кабул по приглашению своих учеников приезжает заслуженный пожилой медик профессор Фёдоров. Великий Олег Жаков в своей последней роли становится проводником гуманизма в раздираемую междоусобицами страну. Он читает лекции в университете, отказывается отделять простых больных от «душманов», бросается на помощь всем нуждающимся. Внимание Хамраева, между тем, приковано к улицам и площадям государства, которое по местному летоисчислению проживает свой XIV век. В финале на зрителя обрушат боевую сцену, но все остальное время его потчуют долгими проездами вдоль исторического центра, военных объектов, местных кварталов для бедняков, гроздящихся на холме словно бразильские фавелы. Как и его герой, режиссер здесь — гость, он предпочитает наблюдать, не вмешиваться (до поры), отсюда и внешняя бессобытийность. «Жаркое лето в Кабуле» ценно контрастом между этой созерцательностью, выдержанной в лучших традициях, скажем, иранского кино, и призывной патетикой человечности, сделавшей советский кинематограф поистине интернациональным.

На закате своей принадлежности к советскому кино Хамраев снимает за пределами Узбекистана лирическую драму «Сад желаний» (1987). В его наследии эта картина занимает особое место: ее инициатором выступил Сергей Соловьев, подружившийся с режиссером после просмотра «Триптиха» и настоявший на смелом для постановщика эксперименте. На экране — последнее предвоенное лето, которое три молодые сестры проживают в сладкой истоме первых влюбленностей. Пока повествование строится по принципу нежных верлибров, а отдельные кадры напоминают иконопись, тревога нарастает по экспоненте. Завтра приснится шагающий по лесу черный человек с вороном на плече, послезавтра отца объявят «врагом народа», через неделю заговорит оружие. Ощущение тайны, впрыснутое Хамраевым с первых же тягучих кадров проселочной дороги, нарастает, опухает до опасных пределов. И вдруг советский вариант «Пикника у Висячей скалы» (Picnic at Hanging Rock, 1975, реж. Питер Уир), цитирующий Каспара Давида Фридриха и Эндрю Уайетта, становится фильмом-катастрофой. Это мог бы снять сам Соловьев, материал подходил ему по интонации и поэтике. Но снял Хамраев — и это его шедевр. Иллюстрирующий, как существование в постоянном пограничье приучило его глаза к потемкам человеческих душ. Там, вне всякого культурного контекста, даже в сгоревшем саду расцветают надежды.

Эпилог

Копии фильмов Али Хамраева, доступные сегодня в Интернете, выглядят и звучат чудовищно. Не знаю, какую лепту в восприятие его работ вносит аффект от проваленной оцифровки, но положение вещей удручает. Кому-то стоит озаботиться реставрацией.

А пока 88-летнего Али Хамраева не нужно реактуализировать, он работает: снял в Армении прекрасный документальный фильм «Сиреневый ветер Параджанова» (2025), оду своему коллеге и побратиму. Представил это кино в Роттердаме.

«Не так уж много их осталось»? Он — всего один. Можно и поберечь. В его фильмах лучи узбекского солнца фаршируют пленку. Можно не дать времени сделать то же самое.

Текст: Сергей Кулешов