Ксения Гаун и Артём Сенковский: «У наивности нет щита перед зрителем»

В конкурсе документальных короткометражных фильмов «Послания к человеку» показали «Бессонницу», совместную работу петербургского дуэта Ксении Гаун и Артёма Сенковского. В прошлом году в той же программе дебютировал их фильм «Великие люди». «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру «Великих людей» и публикует разговор с режиссерами.

Поскольку «Пилигрим» уделяет много внимания учебным работам и кинообразованию, в первую очередь спрошу о вашем обучении.

Ксения Гаун: Мы оба учились на журналистике: я здесь, в Петербурге, Артём у себя в Ижевске. В 2021 году мы попали на режиссуру в Петербургскую школу нового кино. Это был этап поиска своего места.

Почему именно «попали»?

Артём Сенковский: У меня были варианты: ВШРиС (Высшая школа режиссеров и сценаристов), различные курсы. Но по счастливой случайности я оказался в Школе нового кино в мастерской Артура Аристакисяна, и уже в процессе учебы перевелся на общую режиссуру.

К.Г.: Я сразу пошла на общую режиссуру. Это действительно судьбоносное попадание, поскольку я должна была пробоваться во ВГИК, в ГИКиТ, и ничего даже не слышала про Школу нового кино. Я заболела, пропустила вступительные испытания, почти отчаялась, что ничего больше для себя не найду — и в итоге очутилась в ПШНК, в мастерской общей режиссуры.

Там нет мастера?

К.Г.: Есть несколько мастеров, каждый из которых ведет свой курс, поэтому возникает вариативность.

А.С.: И ты уже решаешь, чей подход тебе ближе: Алексей Гусев с его взглядом на историю кино, Илья Томашевич с его фокусом на монтаже. Когда я только изучал все эти учебные заведения и в первый раз увидел сайт Школы, у меня возникло чувство, что это секта. А сейчас получается, что я и сам член секты (смеется). Впрочем, скорее это школа в античном смысле: если во ВГИКе и КиТе предлагают универсальные вещи, здесь формируется определенный взгляд на творчество как таковое.

Вы ощущаете себя носителями и «послами» этого взгляда?

А.С.: Мне кажется, что фильм «Великие люди» во многом «антишкольный».

К.Г.: Он идет вразрез.

Ваш фильм состоит из документального наблюдения за людьми, но есть в нем и ответная часть с юной героиней, которая олицетворяет фигуру наблюдателя, и адресует действительности перед собой вопросы. Она обращается с экрана: «Вы не видели человека?» — и это диалог не столько с теми, кого она видит перед собой, сколько со зрителем. Как сложилась эта диалогическая структура?

А.С.: Начнем с того, как возник замысел. Мы с Ксюшей думали, как бы нам отметить новый 2024-й год. И сошлись на том чувстве, что этот праздник в последние годы себя исчерпал: время словно замерло, оно всегда одно, никакого нового года не наступает. Исходя из этого, мы решили стать отстраненными свидетелями этого праздника. Взяли камеру и пошли на улицу снимать. Мы собрали материал, но пока это были просто интересные сцены. Как люди жгут бенгальские огни, как они сидят за окнами кафе. Необходимо было найти стержень.

Эти наблюдения уложились в одну смену?

К.Г.: Да, всё это было снято в Новый год.

А.С.: А уже потом, в новогодние праздники, мы решили с Ксюшей отсмотреть съемки. Тут важно сказать, что актриса Полина уже была у нас на примете. И мы искали проект, где бы ее снять…

К.Г.: Успеть ее снять, пока она была в этом подростковом возрасте.

А.С.: Постепенно стал вырисовываться образ блуждающего гостя на фоне праздника. У Поли не чисто женское лицо. Оно какое-то бесполое, между. Выходил образ ангела, бесполого существа, спускающегося на землю в момент всеобщего праздника, суеты, забытья. Можно много говорить о Поле, она удивительный человек, словно не от мира сего.

К.Г.: По сути она и есть тот персонаж, какими были мы с Артёмом, блуждая в ту ночь. Наш взгляд становится взглядом ее персонажа.

А.С.: Так что Поля стала тем стержнем, который всё связал через себя. И последующие смены мы сняли с ней, проходя еще раз по тем местам, по которым сами ходили в новогоднюю ночь.

К.Г.: Она очень хорошо поняла, чего мы хотели, почувствовала нас. Хотя обычно мы не делимся с актерами информацией о фильме.

Мне кажется, что «Великие люди» — крайне смелый фильм, потому что в нем ощущается определенный пафос обращения к человеку. И когда я только посмотрел эту работу на «Послании», мне подумалось, что она возвращает нас к исходному замыслу фестиваля: вот героиня, пришедшая с посланием, причем в конечном-то счете оно обращено к смотрящему. Требуется смелость, чтобы не показаться глупым или же осуждающим…

К.Г.: Наивным.

...было ли у вас чувство, что вы находитесь в зыбком положении?

К.Г.: Было. Например, на этапе монтажа, когда мы уже подходили к завершению фильма. Та музыкальная часть, где образы скульптур сменяют друг друга, и звучит эта потрясающая музыка, написанная композитором Анкуром Житковым, которого мы тогда же и нашли, во время съемок…

А.С.: Он сам играет в кадре.

К.Г.: …Это была точка нашего с Артёмом если не спора, то рассуждения об уместности такой финальной ноты: не будет ли она чересчур вдохновенной, возвышенной? Я переживала, что это будет выглядеть чрезмерно наивным.

А.С.: Как будто мы говорим: «И тем не менее, всё хорошо». Но мы поняли, что это отнюдь не хэппи-энд, потому что перед нами скульптуры, которые остаются после людей, статуи посреди опустевшего города. А это не очень-то веселая нота.

Человек, с которым мы сталкивались прежде, несоразмерен им?

А.С.: Да. И это возвращает нас к вопросу: кто же здесь великие люди? Замершие в камне статуи или те, живые, кто празднует?

К.Г.: По поводу наивности: сейчас я вспоминаю свои внутренние переживания, а то и оправдания в конце фестиваля. Тогда я решила для себя, что нельзя бояться искренности, любви, которая в тебе на тот момент развивалась, жила…

А.С.: У этой наивности нет щита перед зрителем. Поэтому в чем-то наш фильм беззащитен перед смотрящим: он очень искренен и по-своему слаб.

К.Г.: Есть и другое измерение этой беззащитности: она относится и к нам, снимавшим вживую. Это определенная прозрачность между нами и этими людьми. Камера в твоих руках создает только иллюзию защиты. Были инциденты, когда приходилось убегать. Но это тоже было интересное испытание: встретиться с такой близкой реакцией…

А.С.: ...лицом к лицу с человеком.

«Великие люди» участвовали в документальной программе «Послания к человеку», однако это не в полной мере неигровой фильм, поскольку у вас есть Полина и написанный вами, произнесенный ею текст. Давайте обратимся к ситуации: у вас уже есть фильм на руках. Вы задавались вопросами, куда его помещать? На какой фестиваль отправить?

А.С.: Скорее этот вопрос возник уже после, когда «Великие люди» попали в программу. Мы с Ксюшей очень переживали: с кем в группе мы можем стоять? С кем нас будут показывать? Этот фильм нельзя ни в коем случае назвать игровым, но он и не документальный. Где его место? У нас было разочарование…

К.Г.: …точно ли он нашел свое место?

А.С.: И осталось чувство, будто он потерялся среди других работ.

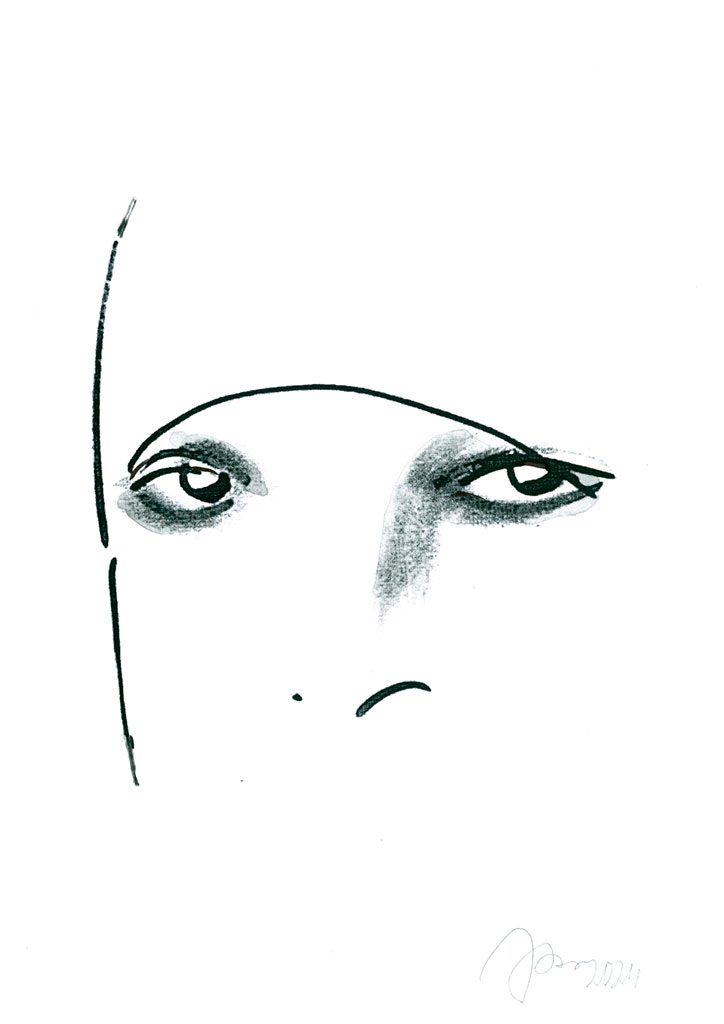

К.Г.: Словно нужна была другая настройка. Мы для себя отметили, что все эти поиски на экране, вопросы Полины, это и есть то самое «послание» к человеку, к зрителю. Интересно, что обложкой фестиваля в 2024-м был взгляд, тот самый, что появляется в конце нашего фильма — глаза, смотрящие из-под шапки. (Афишей фестиваля «Послание к человеку»-2024 послужил рисунок Рустама Хамдамова — прим. авт.) И когда я срастила это, возникло внутреннее ощущение удовлетворения: все-таки фильму было место на этом фестивале.

Преодоление прямой документальности возникает за счет не только героини, но и текста. Как вы его писали?

К.Г.: После монтажа. Вообще… для меня это сложный разговор, потому что я больше не чувствую той эмоциональной вовлеченности в этот фильм, какую я ощущала год назад. Сейчас я больше пытаюсь вспомнить о своих ощущениях, нежели их испытываю.

А.С.: Текст писался и корректировался под смонтированный фильм.

Я верно понимаю, что он определен фигурой Полины, вернее, ее лицом?

А.С.: Да, думаю, что без Полины этого текста не было бы.

К.Г.: Мы пытались выстраивать его таким образом, чтобы следующий кадр давал работу для взгляда: содержит ли в себе этот кадр то, что озвучено в тексте? Кадры сменяются, потому что в них не обнаруживается того, что произносит Поля. «Этот человек радуется» — мы действительно видим человека, который радуется. Но это не та радость, которую ищет Полина, не то чувство единства между двумя людьми, про которое она говорит.

А.С.: Она ходит из кадра в кадр, ищет, ищет, пока не остается просто взгляд, и здесь уже слова кончаются.

На этом фестивале в документальном короткометражном конкурсе показали вашу новую работу «Бессонница». И снова вы нивелируете различия между документальным и намеренным. На экране — поезд, который везет спящих людей. На нас обрушиваются хроникальные кадры, они же кадры снов. Голос из архивной записи твердит: «Вы засыпаете». Метроном при нем становится подобным стуку колес. Это короткая работа, но она куда пространнее «Великих людей».

К.Г.: Мы продвинулись в своих ощущениях реальности, поэтому «Великие люди» — это уже пережитый этап. На данный момент нас занимают другие вещи. И наш новый короткий метр для нас более актуален.

А.С.: И хотя он меньше по хронометражу в два с лишним раза, он в каком-то плане масштабнее, в том числе за счет исторического масштаба. Мы пытаемся связать прошлое с тем, что происходит сейчас. И спящие в нашем фильме — люди, которые видят сны о прошлом страны, видят себя в том числе.

Могу спросить, откуда появился образ спящих?

К.Г.: Я возвращалась из Москвы в Петербург ночным поездом. И когда все уснули, я отчего-то решила достать камеру, побродить, посмотреть вокруг через объектив. Всю ночь мы переписывались с Артёмом, я стала рассказывать о том, что нашла.

А.С.: Я сижу, завидую: почему я сейчас не с Ксюшей?

К.Г.: А я его продолжаю напитывать, накармливать материалом. И по моему приезду мы решаем, что надо с этим что-то сделать. Нам нужно было поснимать еще спящих. И уже по традиции это снова была новогодняя ночь, с первого на второе января.

Ваша работа напоминает мне о фильме «Зачем снятся сны» Пендюрина и Зинченко. В нем советские хроникальные кадры озвучиваются циклом «Глупая лошадь» Кнайфеля. Двадцатый век как набор образов, порожденных камерой, становится сном. В «Бессоннице» есть это ощущение вызова прошлого, которое бежит определенности, как и сон, оставаясь неуловимым.

К.Г.: Первое название фильма было «Это нам приснилось».

А.С.: Это действительно сон — и о двадцатом веке, и о том, что сейчас. А во сне уже нет ни прошлого, ни настоящего, всё смешалось и стало одним.

Вместе с этим кажется, что мы все реципиенты, потребители нескончаемого потока образов, непрестанно смотрящие — или, напротив, убаюканные. В таком случае можно говорить, что бессонница это мотив (не)возможности отключиться от этого потока?

А.С.: Да, но бессонница — это еще и про взгляд снимающего, потому что бессонница мучает именно его: он видит этих спящих, отделен от них, но едет в общем поезде.

К.Г.: Надежда этого блуждающего взгляда в том, чтобы встретить того, кто не спит.

Поезд, несущий персонажей по времени, фигурирует в недавней работе Сергея Кальварского «Волнами». Герой-носитель современности переживает своего рода атаку прошлого века, оставшегося неупокоенным. Сквозь стекло вагона проступают образы прошлого, и коллективная память вонзается в личную.

К.Г.: Эта тема про коллективную память занимает важное место в нашем фильме. Ты заметил, что нейросетевые изображения чередуются в нем с хроникальными?

Да, причем спешный ход кадров едва дает глазам зарегистрировать эти слегка искаженные лица. Ты ощущаешь сбой, не успевая его расшифровать — и от этого становится не по себе. Это будто бы отравленные, зараженные фотографии.

К.Г.: Фотография говорит нам: это было. Но она дает субъективный взгляд фотографа, опосредованный камерой. В нашем фильме люди спят и видят общие сны. Что такое коллективная память? Вряд ли здесь применимы отдельные снимки, потому что…

А.С.: Они не передают всего. Снимок не является отражением памяти всех.

К.Г.: Фотография становится конкретизированной. И мы пошли дальше: может ли искусственный интеллект создать картины коллективного сознания, если он сформирован на памяти всего человечества? Может быть, это и есть нечто, похожее на общую память? Не точную, не конкретную, меняющуюся, подверженную метаморфозам. Ведь когда мы что-то вспоминаем, это работает в процессе, изображение строится, не имея строгих очертаний.

А.С.: Отсюда — искажения лиц, неточности в прорисовке. И тем не менее, когда мы видим эти нейросетевые «фото», то сразу же считываем эпоху, время…

К.Г.: …находим что-то знакомое.

А.С.: То близкое, про что все знают.

Не так давно вы вернулись со съемок в Северной Осетии. Что вы можете рассказать об этом проекте?

А.С.: Пока мы кратко скажем, что это, дай бог, будет наш с Ксюшей дебют в полном метре.

К.Г.: Наше главное беспокойство на данный момент. Здесь собраны все наши переживания по поводу времени, в котором мы живем. Наверное, это уже шире того, о чем мы говорим в «Бессоннице»… и кстати, «Бессонница» тоже уже от нас отошла.

А.С.: Сейчас мы живем Осетией. Это фильм о поиске своей земли.