Кинолюбитель! Игорь Глазистов и эстонский киноавангард

Авторы: Глеб Сегеда, Андрей Макотинский

Этим материалом Глеб Сегеда и Андрей Макотинский начинают на «Пилигриме» цикл интервью, посвященных советскому кинолюбительству – практически неизученному «айсбергу» неподцензурной культуры прошлого века. Множество энтузиастов по всему СССР снимали жанровые, экспериментальные и анимационные фильмы на узкую кинопленку, часто без специального образования и вне крупных студий. Как правило, их зрительский круг был очень ограничен, но низовое кинотворчество практически никак не контролировалось государством. На этой почве появлялись удивительные фильмы, которые способны поменять стандартные представления о советской повседневности и кинокультуре.

Какие лазейки находили любители, чтобы снять и показать собственное кино? Как объединялись с единомышленниками и продвигали свои работы на фестивали? Возможно ли проследить взаимосвязь и преемственность кинолюбителей с движением параллельного кино 1980-х годов? Как кинолюбительство пересекалось с поэтическим самиздатом, музыкальным андеграундом и телевидением? Все это авторы решили обсудить с режиссерами, которые снимали в столицах, на Урале, в Сибири и Прибалтике.

В советских книгах самой «кинолюбительской» республикой СССР называли Эстонию. На ее территории действовали сотни киностудий с первоклассным оснащением и большой свободой самовыражения для любителей. На местных фестивалях, как и в соседних Латвии и Литве, особенно приветствовались формальные эксперименты, что заметно выделяло местные фильмы на фоне шаблонных и идеологически заряженных работ союзных фестивалей того времени. В свою очередь, именно фильмы прибалтийских режиссеров‑любителей чаще всего попадали на фестивали международного уровня.

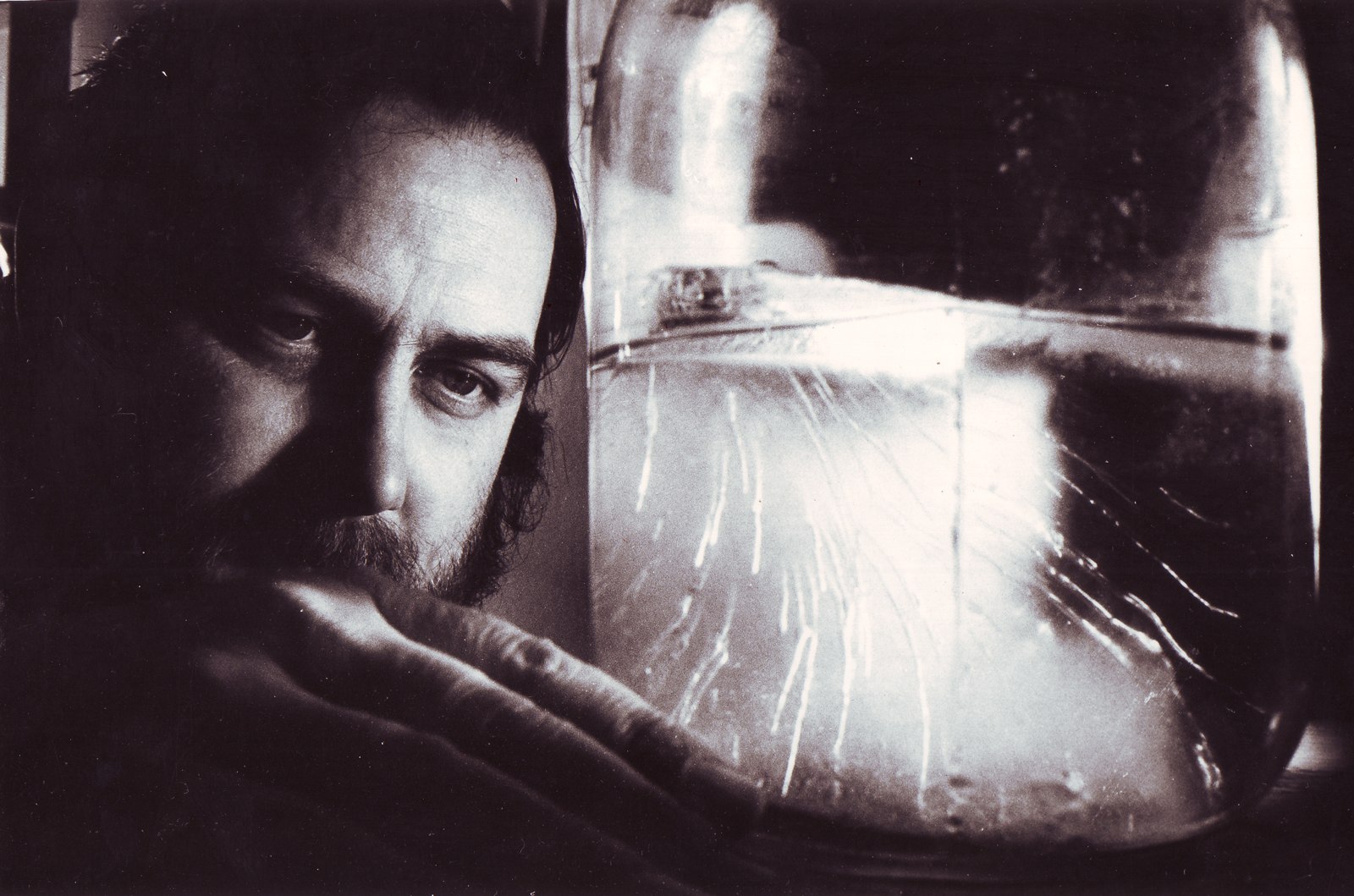

Среди наиболее активных постановщиков был Игорь Глазистов. Он начал снимать с 1970-х годов, распределившись после института инженером-электриком на «Таллинфильм» и одновременно начав работать на народной киностудии завода Dvigatel – одной из самых оборудованных в стране. С 1976 года Глазистов регулярно ездил по разным фестивалям любительского кино, участвовал и в ленинградском смотре параллельного кино «Сине Фантом». В 1990-х он работал на телевидении, где выпускал передачу про эстонских режиссеров, а заодно запустил киноклубный проект «Альянс свободного кинотворчества». С 2001 года Глазистов организует собственный фестиваль «Невиданное кино», который существует до сих пор.

– Игорь, вы всю жизнь занимаетесь кино. Помните, как впервые заинтересовались киносъемкой?

– Первое детское впечатление, очень раннее, связано с фильмом «Иваново детство». Он меня пронзил. Кинематографом я грезил со школьных лет, но изначально занимался музыкой – играл в ансамбле. Но в студенчестве, где-то на четвертом курсе, продал бас-гитару и купил кинокамеру. Начал снимать потихоньку на 8-мм потом на 16-мм. После института работал по своей профессии на киностудии «Таллинфильм».

– Удалось поступить на режиссуру?

– Нет, даже не пытался. По образованию я инженер-электрик и, когда стал вопрос о дипломном проекте, обратился к директору киностудии и сказал, что хочу быть рядом с кинематографом. Таким образом, мне сделали вызов в институт, и я защитил диплом по теме «Электроснабжение новой киностудии». На «Таллинфильме» мне довелось проработать три года.

– Почему вы не пошли в профессию – не стали поступать, например, во ВГИК?

– Возможно, я уже тогда понимал, что советскому режиссеру очень сложно делать именно то, что он хочет. Наверное, только два человека добились такой свободы: Тарковский и Сокуров. Все остальные работали, не реализуя себя по полной. Уже потом, в перестройку, это начало получаться, например, у Хотиненко в «Зеркале для героя».

– Однако в Таллине условия работы были свободнее?

– Да, многое у нас было проще, но все мы жили в Союзе, и чтобы запустить фильм, надо его утверждать – ехать в Москву. Советское кино – это сложная машина, где автор жестко зависим от производственного плана. В этом смысле, кинолюбители были свободнее всех. В таком кино – ты и режиссер, и оператор, и сценарист, а значит, сам себе хозяин. Поэтому я стал активным участником любительских фестивалей.

– Какие из них вам больше запомнились?

– Самым авторитетным тогда у нас был фестиваль самодеятельного киноискусства Прибалтийских республик и Ленинграда. В 1976 году я отправил туда свой фильм «Увертюра», и тогда все закрутилось. Потом был кинофестиваль имени Эдуарда Тиссе в городе Лиепая, а дальше в Литве и Латвии, Польше.

– Кто еще снимал в вашем кругу? Может быть, были какие-то объединения?

– Объединений у нас не было. Я общался с Игорем Ермишином и Яаком Ээльметсом, которые тоже много снимали. Фестиваль прибалтийских республик длился четыре дня – по дню на каждую республику. Мы же объединились с ребятами из Литвы, Латвии, и делали свои «подпольные показы». В официальных программах было много официоза, большинство фильмов были кондовыми, особенно из Ленинграда – там показывали в основном патриотические ленты. А у нас не было никакой цензуры и ограничений – мы смело делали все, что хотели. Наверное, поэтому на зарубежные фестивали от СССР в основном посылали фильмы из Прибалтики.

– В чем выражалась свобода?

– Основными жанрами на фестивалях тогда были: игровой, документальный и анимация. Я же больше тяготел к экспериментальному кино. Мы больше занимались формотворчеством. Возможно, поэтому я и попал на фестиваль параллельного кино.

– До этого фестиваля вы знали о каких-то объединениях или людях, которые снимали подобные эксперименты?

– Даже не подозревал. По фестивалям я начал ездить с 1976 года. Проводить неофициальные показы мы как раз решили в Ленинграде. В начале 1980-х прошел первый такой сеанс. Местные ребята позвали нас туда, потому что их фильмы не вошли в ленинградскую программу. Тогда мы узнали, что в России делается другое кино, не такое, какое мы видели на фестивалях. Потом сформировалось параллельное кино и пошел поток новых фильмов. Сейчас вспоминаю, что еще до фестиваля ко мне попал журнал «Сине Фантом», и из него я узнал о параллельном движении.

– С кем вы приезжали на фестиваль?

– К тому моменту мы уже были ветеранами – нам было далеко за 30. Стариков было трое: я, Игорь Рылеев из Тулы, и Артурас Барисас – легендарная личность в литовском андеграунде. Обоих уже нет, из ветеранов я один остался. Приняли нас очень хорошо. С Серёжей Добротворским потом много общались вплоть до его кончины – я был у него в гостях за два месяца до смерти. И он приезжал к нам, когда я устраивал «Альянс свободного кинотворчества».

– Это ваш киноклуб в Таллине?

– Это можно назвать киноклубом или ежемесячной акцией, куда я приглашал прогрессивных кинолюбителей. Были ребята из Латвии, Барисас из Литвы, Игорь Алейников делал у нас премьеру «Здесь кто-то был», Петя Поспелов привозил «Первый альманах параллельного кино», был и Добротворский с «Че-паевым». Эти встречи и показы всегда были событием в нашем городе.

– Благодаря вашему архиву сохранилась запись с лекцией и обсуждением показа параллельного кино, которое Сергей Добротворский привозил в Таллин в 1990 году. Это очень ценная документация, как минимум, потому что там можно увидеть первые фильмы Евгения Юфита в малоизвестных копиях с другими титрами и монтажом. Правда, несмотря на все красноречие Добротворского, местные зрители не сразу втянулись в некрореализм. А какое у вас было впечатление от их фильмов?

– Для меня кино – это, прежде всего, красивая картинка. Я больше нацелен на эстетику, поэтому воспринимал эти фильмы как ребячество, эпатаж. Из всех параллельщиков мне был наиболее близок по духу Поспелов с его «Репортажем из страны любви».

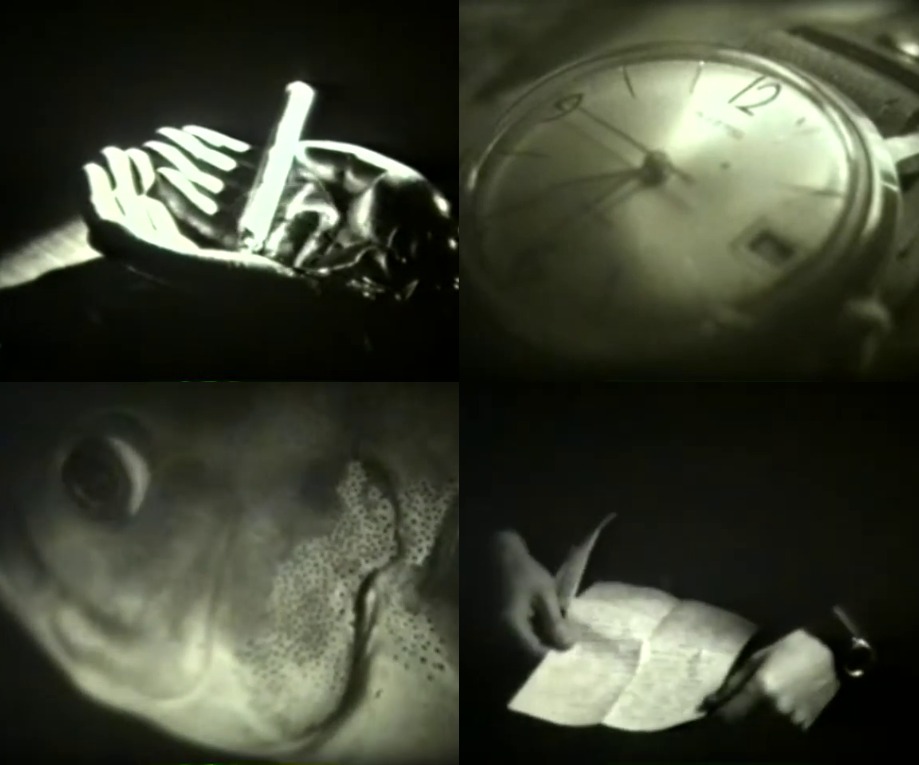

– Ваши ранние фильмы «Увертюра», «Письмо», «Пока звонят колокола» действительно скорее похожи на размеренный стиль Поспелова. Вы обычно опирались на сценарий или съемки были импровизацией?

– Идею первого фильма «Увертюра» мне подал один друг музыкант, снимать я начал скорее спонтанно. Главный герой там – афиша. Люди проходят мимо, и мы видим их реакцию на нее. Играли мои однокурсники и актеры народного театра, где я тогда часто бывал. «Пока звонят колокола», кстати, тоже показывали на параллельном фестивале, но он не произвел особенного впечатления. Вероятно, казался слишком простым. Хотя в начале там появляется еще одна легендарная личность – известный в стране поэт, журналист и патриарх советского хиппизма Андрей Мадисон, прекрасный типажный актер, который снимался у меня в нескольких фильмах.

– О другом показанном тогда фильме «Revolution» Сергей Добротворский даже написал отдельную статью. Тема революции вообще довольно часто звучит в любительском кино того времени. Как по вашему, есть ли в этом некий дух эпохи или ваш фильм, наоборот, был попыткой понять, почему все революционные движения потерпели крах?

– В фильме «Революция» все же ключевой посыл – это «Give peace a chance». Еще у меня был фильм «Размышления о квинтэссенции», посвященный Че Геваре. Думаю, во всем этом выражался обыкновенный юношеский максимализм.

Помню, как я волновался в проекционной будке при показе, и тут вбегает Серёжа Добротворский со словами: «О, вот это настоящее параллельное кино!». Очень интересным он был человеком.

– К тому времени вы уже снимали на легендарной киностудии завода Dvigatel? И тоже не как кинодеятель?

– Мое рабочее место на киностудии было недалеко от павильона, в который я очень часто заходил по делам и просто из любопытства. Один раз какой-то артист объявил забастовку, и это остановило работу всей группы. Декорации были уже построены, и я, использовав служебное положение, снял там фильм. Так что я всегда был рядом с кинематографом и тогда, на «Таллинфильме» я понял, что в индустрию меня не тянет, поэтому надо заниматься кинолюбительством. Земные дела увели меня из «Таллинфильма». Молодая семья, надо было зарабатывать. И я сосредоточился на съемках на студии «Двигатель».

– Сколько не спрашиваешь у любителей, они говорят: пленка была в дефиците, не было монтажного стола, проявка была дорогой. Но киностудия при Dvigatel была одной из самых технически оснащенных в то время. В отношении ресурсов тоже была свобода?

– Знаете, у Барисаса как раз был такой фильм «Это сладкое слово…» . Раньше я снимал на 8-мм, а на студии мне дали камеру на 16-мм, с пленкой тоже не было проблем, а проявляли на телевидении. Так что ни в техническом, ни в творческом плане у нас не было ограничений. Еще несколько коробок с пленкой осталось – до сих пор показываю ребятам. Сейчас ажиотаж – ей снова все заинтересовались. В нашей киношколе первокурсники делают первый фильм на пленке.

– Это нужно, чтобы почувствовать материал?

– Да, это естественно. Ведь когда снимаешь на пленку, ограниченность тебя организует на четкое выполнение художественной задачи. Пленка сохраняет ощущение магии, живого изображения. Видео – это нечто стерильное, в HD изображение кажется искусственным, оно меня немного отпугивает.

– Тем не менее вы много снимали на видео в 1990-е.

– Свой последний пленочный фильм я снял в 1994 году, потом вынужденно перешел на видео, меня пригласили работать на крупный кабельный телеканал STV. Я был режиссером, ведущим, монтажером и даже директором пару месяцев. У меня была своя передача «Невиданное кино».

– Похоже, в этот период у вас было больше документальных проектов, например, фильм «Два дня и две ночи из жизни художника» про Вагана Ананяна.

Изначально это была заказная работа: нужно было снять его выставку, из этого материала и получился фильм. Недавно на нашем фестивале мы показали «Три могилы художника» работу Арутюна Хачатряна – он директор фестиваля «Золотой Абрикос». Треть его фильма состоит из моего материала. Ваган Ананян похоронен в трех городах: Одессе, Таллине и Ереване. Он очень интересный художник и великолепный актер.

– Вернемся к Dvigatel. Там вы попали в компанию профессионалов, у которых наверняка были собственные представления о том, как снимать кино. Кто там работал и, может быть, влиял на вас в особенности?

– На тот момент она существовала уже десять лет и получила звание народной. Не многие коллективы тогда удостаивались этого звания. Игровых фильмов там снимали мало, своего рода волна запустилась с моим приходом. Потом пришел еще мой тезка, Игорь Ермишин, тоже начал снимать экспериментальное кино. Студией руководили два человека: Эйни Лепа и Пётр Перельмутер. Пётр больше был моим наставником по режиссуре, а Фейне – по операторским делам.

– Какие фильмы в то время производили на вас впечатление? Ведь на Dvigatel снимали экспериментальное кино, вполне соответствующее духу андеграунда 1980-х. В то время как на большинстве народных студии, как правило, снимали стандартные кинохроники и довольно простые игровые фильмы.

– Когда я пришел работать на «Таллинфильм», там для специалистов показывали зарубежное кино. И каждую неделю я смотрел фильмы итальянцев: Феллини, Пазолини, Висконти. И какой-то искусствовед из художественной академии давал комментарии. Черно-белые фильмы Феллини на большой экране с пленки – это фантастика! Все это меня вдохновляло снимать самому.

– Фильмы этого времени можно назвать поэтическими – у вас была хорошая техника для работы со звуком, но вы больше склонялись к бессловесности и музыкальности. Этот выбор был сознательный или вынужденный?

– Я вообще противник текста в кинематографе. Главное для меня – изображение и звук, а текст вторичен. Звук сам может создавать определенную драматургию. Но тогда в любительском кино действительно было технически тяжело снять полноценный игровой фильм. Можно использовать типаж: когда видишь задумчивое лицо героя, актер-любитель может сойти и за великого артиста. А когда в таких фильмах начинают разговаривать, то это сразу же выдает фальш.

– Музыка в ваших фильмах оригинальная?

– В ранних нет, но Ави Недзвецкий, будучи в то время студентом консерватории, сочинил и записал на синтезаторе композицию для моей анимации «Раз, два, три». Сейчас Ави Беньямин известный композитор и музыкант в Израиле.

Жена моего друга Валентина Гончарова писала музыку для меня, мы сделали клип «Океан». Она же делала музыку для фильма Алейниковых «Здесь кто-то был». В конце 1980-х в Волгограде был фестиваль авангардного искусства «Альтернатива». Она поехала туда и прихватила мои фильмы, которые увидели Алейниковы и позвали на свой фестиваль.

– Другие режиссеры студии Dvigatel как-то пересекались с параллельным кино?

– Думаю, нет. Самым активным оказался я. Игорь Ермишин снял три фильма и отошел от кино. Марина Наабэр, моя жена, тоже делала кино и ездила со мной по фестивалям, но чаще как помощница. Еще была одна эстонская группа, которая снимала интересное кино, но они как-то не вписались в это дело.

– Получается, Добротворский не ошибся, когда сказал, что именно вы делаете настоящее эстонское параллельное кино.

– Ну, даже не знаю, это слишком громко. У нас не было теоретической основы, не было манифестов, мы занимались экспериментальным кино, которое считали интересным и нужным.

– Позже у вас появилась собственная студия Meksvideo, а из вашей телепередачи вырос одноименный фестиваль. Вы до сих пор занимаетесь кино?

– Сейчас время такое очень тяжелое. Я один остался, жена, моя соратница, тоже меня покинула. Недавно выпустил ее книгу, сейчас перехожу к собственным мемуарам и планирую выпустить книжку своих стихов, ну, и еще надеюсь снять пару фильмов.

– Сейчас вы больше работаете с детьми и подростками?

Да, преподаю. Последние выпуски были очень удачные. Кто-то поступил в FAMU, в Англии пять человек работает профессионально, в Петербурге трудится наш ученик, а сейчас очень хороший оператор Никита Рождественский снимал «28 панфиловцев», в Университете Кино и телевидения учится наша выпускница Кира Немирович-Данченко. А я в настоящее время с малышами мультики делаю, но хочу еще один, наверное, последний раз набрать группу взрослых. Еще есть много наработок для фестивальных программ. Я сейчас организовал киноклуб, где показываю редкое кино. За 20 лет фестиваля накопилось много интересных фильмов, включая те, которые не вошли в конкурсную программу.

– Получается, вы до сих пор верите в любительское кино куда больше, чем в профессиональное?

– Сейчас стерлись грани. Как сегодня определить любительское кино? Тот, кто не зарабатывает деньги на этом? Сегодня любители могут снимать на профессиональном уровне с современной техникой. Раньше любительское кино было формой какого-то протеста. Сейчас кинолюбитель – любой человек с гаджетом. Хотя до сих пор проходит фестиваль «UNICA» – самый авторитетный среди кинолюбителей. Он существует с 20-х годов прошлого века, но это уже, наверное, похоже на клуб пенсионеров.

– Вы также писали, что планируете закрыть свой фестиваль «Невиданное кино» – в этом году его провели уже 25-й раз.

– Да, пришло время заканчивать и уходить на пенсию. Я преподаю, и фестиваль много времени забирает. Но, может, будет какой-то другой формат – поменьше. У нас были представлены все жанры, но сейчас хочу сосредоточиться только на экспериментальном кино и на анимации.

– Хотите вернуться к началу?

– Да, к началу, по спирали.

Фильмография Игоря Глазистова:

1976 – Увертюра

1977 – Размышление о квинтэссенции

1978 – Капля капает каплей

1980 – Письмо

1982 – Раз, два, три

1984 – Диссонанс

1985 – Revolution

1985 – Контакт

1986 – Событие

1987 – Пока звонят колокола

1988 – Иллюзии прерванных снов

1990 – Экспроприированная экспрессия

1990 – Дождь в тихом городе

1991 – Океан

1991 – Golden Radiance

1992 – Два дня и две ночи из жизни художника

1995 – Камень и вода

1998 – Тишина

2000 – Охранник

2010 – Аттракцион

2012 – Солдат

2020 – Здесь кто-то был