Фильмы художников. Фрагмент книги Дэвида Кёртиса

В прошлом году в рамках совместного проекта издательства Ad Marginem и школы masters вышла книга «Фильмы художников». Написал ее Дэвид Кёртис – американский дизайнер, писатель, музыкант и режиссер. «Пилигрим» публикует фрагмент из последней главы, в которой затрагивается болезненная тема «условий существования» авангардного и экспериментального кино и, в частности, поднимается вопрос о поддержке – материальной и коммуникативной.

О заработке

Может ли отсутствие денег помешать человеку заниматься искусством? Кто был первым – поэт или издатель?

Стефан Темерсон.

Неизменной чертой арт-кино на протяжении десятилетий была его неспособность обеспечить прожиточный минимум для своих создателей; доходы от показа фильма редко покрывали хотя бы затраты на его производство. Не секрет, что большинство художников и поэтов мало зарабатывают на своих работах – по крайней мере, при жизни, но до недавнего времени художник-кинематографист сталкивался с производственными затратами, основанными на чуждой ему коммерческой экономике. В эпоху пленки стоимость производственного оборудования и обработки материала была ориентирована исключительно на потребности развлекательной индустрии. С появлением цифровых технологий пленка стала почти такой же дешевой и доступной, как карандаш и бумага, что выровняло ситуацию, по крайней мере с точки зрения производства. Но достаточная прибыль от показа по-прежнему остается редким явлением. Даже на ранних этапах, пожалуй, самый знаменитый и успешный фильм художников, сюрреалистический «Андалузский пес» Бунюэля и Дали, принес своим создателям не более «шести-семи тысяч франков» за первые восемь месяцев проката в Париже, что никак не покрывало затрат на его производство. Собственно, эти затраты уже были оплачены матерью Бунюэля [1]. А ведь далеко не каждый фильм художника может похвастаться таким длительным прокатом, многие из них и вовсе показывались всего несколько раз.

Частное финансирование масштабных проектов и свобода от коммерческих забот, которую оно дает, – столь же редки. Жан Кокто вспоминал: «Я был полностью свободен только однажды, с фильмом "Кровь поэта", потому что он был сделан по частному заказу (виконта де Ноайя, как и "Золотой век" Бунюэля)» [2]. Скандал, разразившийся с выходом «Золотого века» – его нарочитым святотатством, привел к прекращению спонсорской поддержки фильмов де Ноайем и задержал выход «Крови поэта» почти на два года [3]. Первые попытки Ханса Рихтера и Викинга Эггелинга были поддержаны дружественным банкиром, но эта помощь быстро иссякла. Подобный опыт подталкивал к поиску возможностей самофинансирования и более дешевых методов производства. Многие художники стали работать исключительно на любительской 16- и 8-миллиметровой пленке, а затем и на видео, когда эти «нестандартные» форматы стали доступны.

Работая в рамках «любительства», поиск подходящих выставочных площадок становится сложной задачей. Без широкого распространения и участия в выставках окупить затраты на производство невозможно. В последнее время появление дешевых видеомагнитофонов, DVD-дисков и интернета способствовало появлению различных форм самоиздания и малотиражных DVD-компаний, таких как LUX (Великобритания), Re-Voir (Франция), EAI и Anthology Film Archives (США), Index (Австрия) и других. Некоторые художники сумели извлечь выгоду из запоздалого интереса арт-рынка в 1990-х, обнаружившего потенциал фильмов художников благодаря новым выставочным технологиям. Однако до сих пор большинство снимающих фильмы художников финансируют свою работу самостоятельно, как это было и раньше, выживая за счет продажи других работ, выполненных в более традиционных медиа, либо за счет преподавания или оплачиваемой работы в коммерческом кино, где используются их профессиональные навыки.

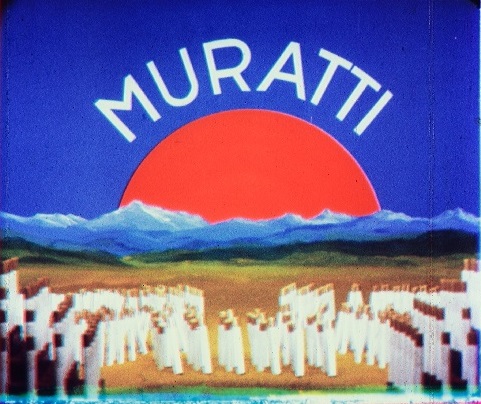

В 1930-е годы рекламодатели если и проявляли интерес к художникам- кинематографистам, то нечасто – например, Стефан и Франтишка Темерсон создали ныне утраченную рекламу ювелирного магазина «Музыкальный момент» (1933), Ханс Рихтер в 1931 году сделал для Philips «Радио Европу», Оскар Фишингер – рекламу сигарет «Muratti Privat» и «Muratti Greift Ein» (1935), а «Цветной полет» (1938) Лена Лая был снят для авиакомпании Imperial Airways. Очень немногие художники, среди которых Джером Хилл, Иэн Хьюго и Джозеф Корнелл, имели собственные средства, достаточные для создания кино; некоторые, такие как Норман Макларен в Канаде и Артавазд Пелешян в СССР, пользовались постоянной государственной поддержкой в различных формах; а с увеличением государственного финансирования искусства в ряде стран в послевоенные годы художникам открылась возможность получать гранты. Но даже сейчас, где бы они ни жили и ни работали, большинству приходится мириться с тем, что выбранная профессия не дает надежды на реальный финансовый доход. Однако еще в 1930-х годах Стефан Темерсон отказывался жалеть коллег-кинематографистов, сетующих на свое положение: «Может ли отсутствие денег помешать человеку заниматься искусством? Кто был первым – поэт или издатель?» [4].

Тем не менее в 1937 году Темерсон помог организовать недолговечный Кооператив киноавторов в Варшаве, один из первых среди растущего числа самоокупаемых объединений кинематографистов и кинопрокатчиков, возникавших по всему миру, а также писал и издавал журнал, посвященный киноискусству, fa – f(ilm) a(rtistique) – со своей подругой Франтишкой в качестве художественного редактора [5]. Основной идеей была взаимная поддержка. В предвоенный период спасательным кругом для художников служили группы кинолюбителей, подобные группе Темерсонов, а также периодически проводимые международные встречи и множество короткоживущих специализированных журналов, которые создавали художники и их друзья-критики. После 1945 года к ним добавились новые организации кинопроката, руководимые художниками, и даже коллективные производственные и выставочные площадки.

Взаимная поддержка

Уже в 1920-е годы парижские киноклубы, такие как «Студия урсулинок», «Студия 28» и «Театр Старой голубятни» Жана Тедеско, пытались проводить специальные кинопрограммы на полукоммерческой основе и рассматривались художниками как места, где можно было поделиться своей работой с другими художниками; «Театр Старой голубятни» даже иногда предлагал себя в качестве студии для производства. В Лондоне Кинематографическое общество (1925-1939) раз в месяц знакомило интеллигентную публику среднего класса с иностранным неподцензурным художественным кино и фильмами художников. В Лос-Анджелесе с 1928 года такие фильмы демонстрировала организация Filmarte, к которой позже присоединилась «Американская современная галерея». В Голландии организация «Kинолига» (1927-1931) была тесно связана с местными кинематографистами Маннусом Франкеном, Йорисом Ивенсом и другими; в Бельгии организация «Семинар искусств» была основана режиссером графом Анри д’Урселем, который в 1937 году учредил Prix de l’image – предтечу фестиваля экспериментального кино в Kнокке [6]. Немецкие «Берлинская камера» (1929) и «Народный союз кинематографистов» занимались в основном выставками, а «Немецкая лига независимого кино», основанная Хансом Рихтером с Лоттой Райнигер, Вальтером Руттманом и другими, занималась производством. В Испании Бунюэль помог создать первый киноклуб при «Резиденции студентов» (1920-1923), который стал непосредственным предшественником «Испанского киноклуба» (1928-1931) и оставался ответственным за программу его показов даже живя в Париже.

Эти организации, как правило малочисленные и полулюбительские, знали о существовании друг друга и обменивались своими программами и информацией: отец британского документального движения Джон Грирсон передал Темерсонам для показа в Польше отпечатки фильмов, которые Лен Лай вместе со своей командой снял для Главного почтового отделения; Эйзенштейн, Ман Рэй и Ханс Рихтер лично представляли свои работы в Лондонском кинематографическом сообществе; Жермен Дюлак по предложению Бунюэля посетила «Испанский киноклуб». В надежде на дальнейшее развитие этих контактов более двадцати режиссеров со всей Европы, среди которых были: Айвор Монтегю из Лондонского киносообщества, Руттман и Рихтер из Германии, Эйзенштейн из России, Франкен из голландской «Кинолиги», Альберто Kавальканти из Франции, Эрнесто Хименес Kабальеро – кинорежиссер и основатель журнала Gaceta Literaria из Испании, Энрико Прамполини из Италии, художники Хидзё и Моитиро Цутия из Японии и Монтгомери Эванс – нью-йоркский коллекционер, вращавшийся в литературных кругах и вкладывавший деньги в театр и кино, собрались в 1929 году на конгрессе Ла-Сарраз в Швейцарии, где предложили создать международную ассоциацию киносообществ и киноклубов. В 1930 году художники из семи стран действительно объединились в ; их общее недоверие к влиянию коммерческой индустрии нашло отражение в резолюции, согласно которой «ни одна коммерческая или полукоммерческая ассоциация не может присоединиться к ним в качестве члена с правом голоса».

После Второй мировой войны прошло немало времени, прежде чем подобные международные связи восстановились, но затем они стали активно развиваться, полагаясь на различные модели вовлеченности и поддержки. Послевоенное политическое урегулирование добавило свои сложности, не последнюю роль в которых сыграло рассеивание и даже исчезновение прежних кинематографических сообществ. Оживить кинематографическую деятельность и возродить тот международный дух, который был присущ этому виду искусства ранее, пытались на локальном уровне. Две крупные инициативы, одна в Kалифорнии, другая в Бельгии, стремились подвести итог довоенным достижениям крупными показами международных знаковых фильмов, надеясь также возвестить о начале новой жизни. В Музее изобразительных искусств Сан-Франциско Ричард Форстер и режиссер Фрэнк Штауффахер организовали серию программ «Искусство кино» (1947-) при содействии Ханса Рихтера, премьера нового фильма которого «Сны, которые можно купить за деньги» (1947) состоялась одновременно с премьерными показами новых работ Майи Дерен, Сидни Петерсона, братьев Уитни и других. Два года спустя Жак Леду, молодой куратор Королевского бельгийского киноархива, начал многолетнюю серию периодических фестивалей EXPRMNTL, которые впоследствии проводились в причудливой обстановке приморского казино Kнокке-ле-Зуте, оформленного Рене Магриттом. На фестивале были показаны фильмы многих молодых режиссеров из США, о которых говорилось выше, а также из Европы, в том числе Луиджи Веронези («Исследование цвета») и Эли Лотар («Обервилье»), ставших лауреатами. Последующие фестивали в Kнокке в 1958, 1963, 1967 и 1974 годах станут такими же исключительными площадками для встречи новых авторов из Европы и Северной Америки. В Лондоне Олуэн Вон, принимавшая участие в работе Киносообщества и Британского института кино, попыталась создать Новое кинематографическое общество с аналогичным акцентом на довоенные работы. Эта попытка не увенчалась успехом, но сыграла свою роль в развитии «Свободного кино», документальной и художественной «новой волны» в Англии 1950-1960-х годов. Из всех этих инициатив только калифорнийская программа могла бы претендовать на создание заметного кинематографического движения среди местных художников, тем не менее можно утверждать, что фестивали, посвященные арт-кино, стали важной частью послевоенной экологии кино, не утратив значимости и сегодня.

Однако, как и в довоенные годы, во второй половине столетия жизнь фильмов художников поддерживали именно местные энтузиасты, регулярно организующие кинопоказы. Пионером этой практики стала Майя Дерен, которая в середине 1940-х годов начала показывать свои работы в Театре Провинстауна в нью-йоркской Гринвич-Виллидж, а в 1950-е годы много гастролировала и читала лекции. Ее пример вдохновил Амоса Фогеля на создание в Нью-Йорке организации по показу и распространению фильмов Cinema 16, которая работала с 1947 по 1963 год. Его усилия, в свою очередь, затмил Йонас Мекас, основавший в 1962 году Кооператив нью-йоркских кинематографистов и связанную с ним кинопрокатную «Синематеку кинематографистов», а позднее киноархив «Антология».

Концепция кооператива по распространению фильмов, управляемого художниками, отчасти была прямым ответом на политику отбора Cinema 16, где последнее слово принадлежало Фогелю, полагавшемуся на существующий успех фильмов, – он, например, не стал брать несколько работ Стэна Брэкиджа. Принцип эгалитарности Мекаса, согласно которому все фильмы, предложенные Кооперативу кинематографистов, будут продвигаться и распространяться на равной основе, казалось, обещал художникам как беспрецедентную степень известности, так и чувство принадлежности к группе единомышленников. Мекас так описывал цели организации: «…это кооперативная служба кинопроката, которой владеют и управляют сами кинематографисты. Членский билет в кооператив – это ваш фильм. Никто не может быть отвергнут. Ежегодно избираются семь кинематографистов, которые определяют политику кооператива. Каждые две недели они собираются для обсуждения» [7].

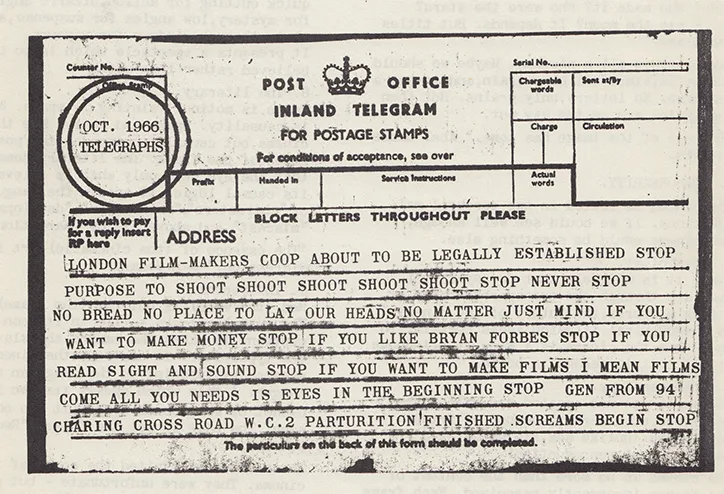

Нью-йоркская модель кооператива была воспроизведена в Лондоне (Лондонский кооператив кинематографистов, 1966), Сан-Франциско (Кооператив Canyon Cinema, 1966), Риме (Кооператив итальянского независимого кино, 1968), Австралии (Сиднейский кооператив кинематографистов, около 1970), Париже (различные кооперативы с 1974) и других странах мира, причем видеоорганизации быстро последовали их примеру – например, нью-йоркские Electronic Arts Intermix и The Kitchen (оба 1971), лондонская London Video Arts (1976). Эти организации почти всегда занимались не только распространением, но и показами, а некоторые, например Лондонский кооператив, «Миллениум» (Нью-Йорк), LVA и The Kitchen, также создавали производственные мастерские.

Экономическая реальность, с которой столкнулись эти организации – деньги добывались с трудом, – породила в некоторых из них атмосферу героического вызова, ощущение жизненно необходимой независимости и неприятия ценностей отвергающего их мира, что красноречиво отражено в статье, написанной в 1970-х годах нью-йоркским режиссером и художником Флюксуса Диком Хиггинсом:

Наша стратегия должна быть такова, чтобы мы получали от каждого совершенного нами акта искусства [акта создания фильма, акта показа] некое тактическое преимущество, пусть даже только между собой (что дает нам возможность свободно дышать). Когда мы создаем свои организации – например, журналы или издательства, – мы не должны выходить за пределы нашей реальной аудитории или за пределы наших возможностей достучаться до этой аудитории. Это эпоха, когда динозавры вымирают, и будущее принадлежит теплокровным маленьким млекопитающим. Основная часть нашей работы пока должна быть построена так, чтобы, даже если она не будет окупаться, у нас всегда оставались средства к существованию. Выживание входит в число наших моральных обязанностей – но только пока оно смыкается с малодушием [8].

Пятьдесят лет спустя, невзирая на Хиггинса, динозавры – голливудские блокбастеры – прекрасно себя чувствуют, наряду с теми художниками, кого финансируют галереи, такими как Билл Виола и Мэтью Барни, – но теперь, по крайней мере, некоторые теплокровные млекопитающие тоже сколько-то зарабатывают, хотя бы благодаря скромным DVD-продажам и редким закупкам музеев. Издание кино- и видеофильмов художников горсткой ограниченных копий, как предполагает метод мира искусства для обеспечения дефицита и, соответственно, сохранения ценности, – встречает и встречало сопротивление у многих художников, приветствующих потенциально бесконечную воспроизводимость кино. Однако компромисс, позволивший одновременно осуществлять прокат фильма и выпустить его тиражом, помог некоторым художникам обрести финансовую независимость, не будучи полностью «принадлежащими» арт-рынку.

Художник Бен Риверс так сформулировал современную дилемму:

Я не думаю, что [тиражирование] – это обязательно лучший способ распространения работ. Да, это хороший способ заработать деньги, что позволяет мне делать ту работу, которую я хочу делать. Чтобы снимать кино, нельзя полагаться на одно лишь финансирование отрасли, нужно искать способы обеспечивать себя, оставаясь художником. [Тиражирование] мне подходит, но, договариваясь с галереей, я с самого начала дал понять, что фильмы будут также доступны и для распространения, например через LUX [9].

Отношения между арт-рынком и службами дистрибуции, возглавляемыми художниками, продолжают развиваться. Однако более распространенной остается позиция демонстративной самодостаточности. Kокто, например, дошел до того, что стал определять фильмы художников по их неспособности зарабатывать деньги, называя их не кино, а «синематографом»; кино же для него предполагало «мгновенную финансовую выгоду» [10].

Сегодня, как это ни парадоксально, новаторские кооперативные организации, возглавляемые художниками, частично затмеваются развитием того вида искусства, который они тщательно взращивали. В эпоху интернета потенциальный интерес со стороны десятков тысяч современных художников- кинематографистов заставил объединения взять на себя иную роль. Им пришлось отказаться от основополагающих принципов «принимай всех желающих» и заняться отбором художников, заслуживающих поддержки. И всё же в век, когда целлулоидная пленка как материальная основа движущегося изображения «умерла», ее дух продолжает жить в тех немногих кооперативных организациях, которые занимаются сохранением недорогих центров печати и обработки 16-миллиметровой пленки, среди которых выделяются No.w.here (Лондон) и L’Abominable (близ Парижа).

Примечания:

[1] Drummond P. Un Chien Andalou. London, 1994.

[2] Cocteau on Film. Op. cit.

[3] Short R. The Age of Gold: Surrealist Cinema. Chicago, IL, 2008.

[4] Themerson S. Dialog tendencyjny // Wiadomości Literackie 17. 1933.

[5] fa 1 (февраль 1937) был посвящен французскому экспериментальному кино; fa 2 (март–апрель 1937) включал первый вариант трактата Темерсона О необходимости создавать вúдения.

[6] Авангард 1927–1937. DVD киноархив Синематеки [Kоролевский бельгийский киноархив] 2009.

[7] Mekas J. Movie Journal // Village Voice. 23 November 1967. В 1967 году были избраны: Стэн Вандербик, Эд Эмшвиллер, Ширли Kларк, Петер Kубелка, Kен Джейкобс и Роберт Брир.

[8] Higgins D. An Exemplativist Manifesto. New York, NY, 1976. Цит. по: O’Neill B. Ways and Means // LAICA Journal. April–May 1977.

[9] Ben Rivers by Erika Balsom // Speaking Directly: Oral histories of the Moving Image. San Francisco, CA, 2013. Тема дистрибуции фильмов художников исчерпывающе освещена в: Balsom’s After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation. New York, NY, 2017.

[10] Cocteau on Film. Op. cit.