Эхо броска костей: поэзия на экране

Мария Грибова - 08.07.2025

На прошлой неделе архив коротких метров, доступных на платформе «Пилигрим», пополнился фильмом Николая Аристархова «Прикосновение». Эта работа, снятая в мастерской Розы Орынбасаровой в Высшей школе режиссеров и сценаристов, создана по мотивам стихотворения Александра Блока «Когда ты загнан и забит...».

Понимая сложность адаптации лирического текста, «Пилигрим» решил составить подборку экспериментальных и авангардных работ, которые обращаются к стихотворениям и поэмам в поисках нового видения и способа высказывания.

Писать/адаптировать/изобретать

Адаптации литературных текстов – обширная и значимая область на общей карте кинематографического производства. Они начали возникать в первые же годы становления нового медиа, повышая символическую ценность фильмов, гарантируя интерес аудитории знакомым материалом в непривычном контексте и обеспечивая постановщиков быстрым доступом к сценарным ресурсам. Но среди кинематографических воплощений сказок и романов не столь легко найти экранные образы стихотворений и поэм. В 1908 году Дэвид Уорк Гриффит снял «Много лет спустя» (After Many Years) по поэме Альфреда Теннисона «Энох Арден», а в 1911 году вернулся к тому же тексту в другом фильме, название которого на этот раз было позаимствовано у литературного оригинала (Enoch Arden). Однако эти, бесспорно, примечательные примеры мало сообщают о поэтической составляющей вне фабулы – вряд ли будет преувеличением сказать, что Гриффита в Теннисоне, в первую очередь, интересовала история отношений людей и моря.

Очевидное сближение поэзии и кино совпадает с развитием авангардных движений и, соответственно, параллелизирует метаморфозу стиха, отказ от дисциплинарной классической формы с открытием потенциала нового медиа. Кинематографический авангард в его национальных, эстетических и политических вариациях отвечает обнажившемуся к XX веку расхождению во взглядах на природу лирического – является ли она предопределенной субъектным и субъективным началом автора или взывает к отказу от этого начала, требует провозглашенного Стефаном Малларме «самоустранения поэта». Потому неудивительно, что поэтические тексты начинают возникать в таких несхожих примерах, как нередко называемый первым американским авангардным фильмом «Манхатта» (Manhatta, 1921) Пола Стрэнда и Чарльза Шиллера, где кадры Нью-Йорка перемежаются интертитрами со строчками Уолта Уитмена, мелодраматическое «Приглашение к путешествию» (L’Invitation au voyage, 1927) Жермен Дюлак, основанное на одноименном стихотворении Шарля Бодлера, или сюрреалистическая кинопоэма Мана Рэя «Морская звезда» (L'Étoile de mer, 1928), сценарий для которой написал Робер Деснос.

Подобное сближение содействовало формированию отдельного поля, границы которого постепенно все больше и больше размывались. Так, Даша Чернова в тексте «Категория поэтического: как кинематограф вдохновляется поэзией», перечисляя множество понятий, с помощью которых теоретики и практики пытались определить отношения кино и поэзии, отмечает, что подобное разнообразие равно связано как с «раздробленностью и неоднородностью взглядов», так и с давней историей этих отношений, а вместе – с перспективой разных подходов.

Однако приходится констатировать, что некоторые из подходов не лишены пуристского снобизма, который проявляется не столько в попытке найти новое и наиболее точное определение для формы, где объединяются фильмическое и лирическое, сколько в стремлении ограничить и зафиксировать применение уже используемых понятий. Например, Уильям Уиз, разрабатывая собственный концепт «поэзии-фильма» (poetry-film), противопоставляет его более привычному термину «кинопоэма»: в то время как последний «легализован» и предопределен модернистским дискурсом с его идеалом медиальной чистоты; «поэзия-фильм» определяет более «грязное», но оттого лишь более перспективное гибридное произведение, которое невозможно в логике приложения или иллюстрации поэтического текста кинематографическими изображениями, а потому требует сборки, невозможной при удалении одного из элементов.

В таких теоретических столкновениях фильмы, использующие лирический текст в качестве литературной основы адаптации или просто источника вдохновения, могут выглядеть наивными или вовсе безынтересными. Однако обращение к истории экспериментального кино может показать, что кинематографический поворот к поэтическому тексту как прецеденту способен предложить больше, чем кажется на первый взгляд.

Отзвуки смерти и отблески красоты

Первые попытки узнать, кем была шотландка Маргарет Тейт, скорее всего, сообщат, что она была врачом, и лишь затем – поэтессой и режиссеркой. При этом ее фильмография насчитывает более 40 лент, среди которых наряду с проникновенными кинопоэтическими образцами вроде «Цвет поэм» (Colour Poems, 1974) встречаются проекты для местного телевидения – например, нереализованный сценарий для Channel 4 «Внутренний пейзаж Оркнейских островов: видения эфемерности и постоянства» (Heartlandscape Orkney: Visions of Ephemerality and Permanence, 1983). Это побуждает заподозрить ее публичное представление в несправедливости, однако внимание к медицине как сфере знания – возможно, не просто дань первым годам обучения. Создавая режиссерский портрет Тейт, Максим Селезнёв пишет, что ее кино – кино науки, «механизм, позволяющий ставить вопросы с максимальной строгостью». Оно избегает любой эстетизации, опираясь на бедное изображение подручной 16 мм камеры Bolex, но именно благодаря такому отказу приближается к интимному поэтическому измерению. И короткий метр «Свинцовое эхо и золотое эхо» (The Leaden Echo and The Golden Echo, 1955) о силе времени и умирании прямо это доказывает. Позже Тейт будет работать с собственной лирикой, но здесь она обращается к одноименному двухчастному стихотворению английского поэта и католического священника Джерарда Мэнли Хопкинса. Шотландская режиссерка будто бы буквально экранизирует жестко ритмизованную, похожую на перечень, литературную основу, быстро показывая в пандан словам соответствующие визуальные образы – будь то могильные кресты, морщины на лице или горсть червей, возникающие в тексте «Свинцового эха». Но в этом «будто бы» скрывается поэтическая сила фильма – изображения чуть опережают или, наоборот, запаздывают, создавая незаметные разрывы, в которые проникает та торжествующая красота и радость, что образует отклоняющийся рефрен темы спасения в «Золотом эхе».

Революция_пробел_пустота

Когда говорят о трансформации стиха в XIX веке и, в частности, о повороте от силлабической логики к логике зрительной, неизменно вспоминают имя уже упомянутого Малларме. В стремлении преодолеть кризис традиционной лирики и высвободить поэтический потенциал «проклятый поэт» написал знаменитую поэму «Бросок костей никогда не исключает случайности», типографское решение которой на изобразительном уровне отражало движение отчаянной мысли и трагический ритм кораблекрушения. Создав прецедент визуальной поэзии, Малларме тем не менее остался автором, чьи тексты редко получали экранное представление. Но среди таких редких представлений есть одно бесспорно значимое – и с политической, и с эстетической точки зрения. Это короткий метр «Всякая революция есть бросок игральных костей (Toute révolution est un coup de dés, 1977) Даниэль Юйе и Жан-Мари Штрауба, который был снят на кладбище Пер-Лашез возле стены коммунаров, где были расстреляны защитники Парижской коммуны. Варьируя название поэмы Малларме в соответствии с цитатой историка Жюля Мишле, режиссеры воплощают (почти в буквальном смысле) оригинальный текст в пластическую композицию, «мизансцену» – одну из тех, что, по словам Жака Рансьера, «всегда объединены телами и текстами – текстами, которые касаются самих этих тел». Статичные корпусы и бесцветные голоса девяти декламаторов, в числе которых можно увидеть саму Юйе и критика Мишеля Делаэ, размечают пространство – одновременно пустое и переполненное историей. При всем минимализме изображение и звук, лишающие восприятие возможности схватиться хотя бы за что-нибудь, задают ситуацию невыносимости, где пробел между слов, разрыв строк, монтажный интервал и дистанция между фигурами становятся местом делезианской дизъюнкции – удерживающего вместе расхождения, которое пересобирает отношения между скрытым и явным, безмолвным и кричащим, погребенным и выставленным на свет.

Встреча улитки и срезанного локона

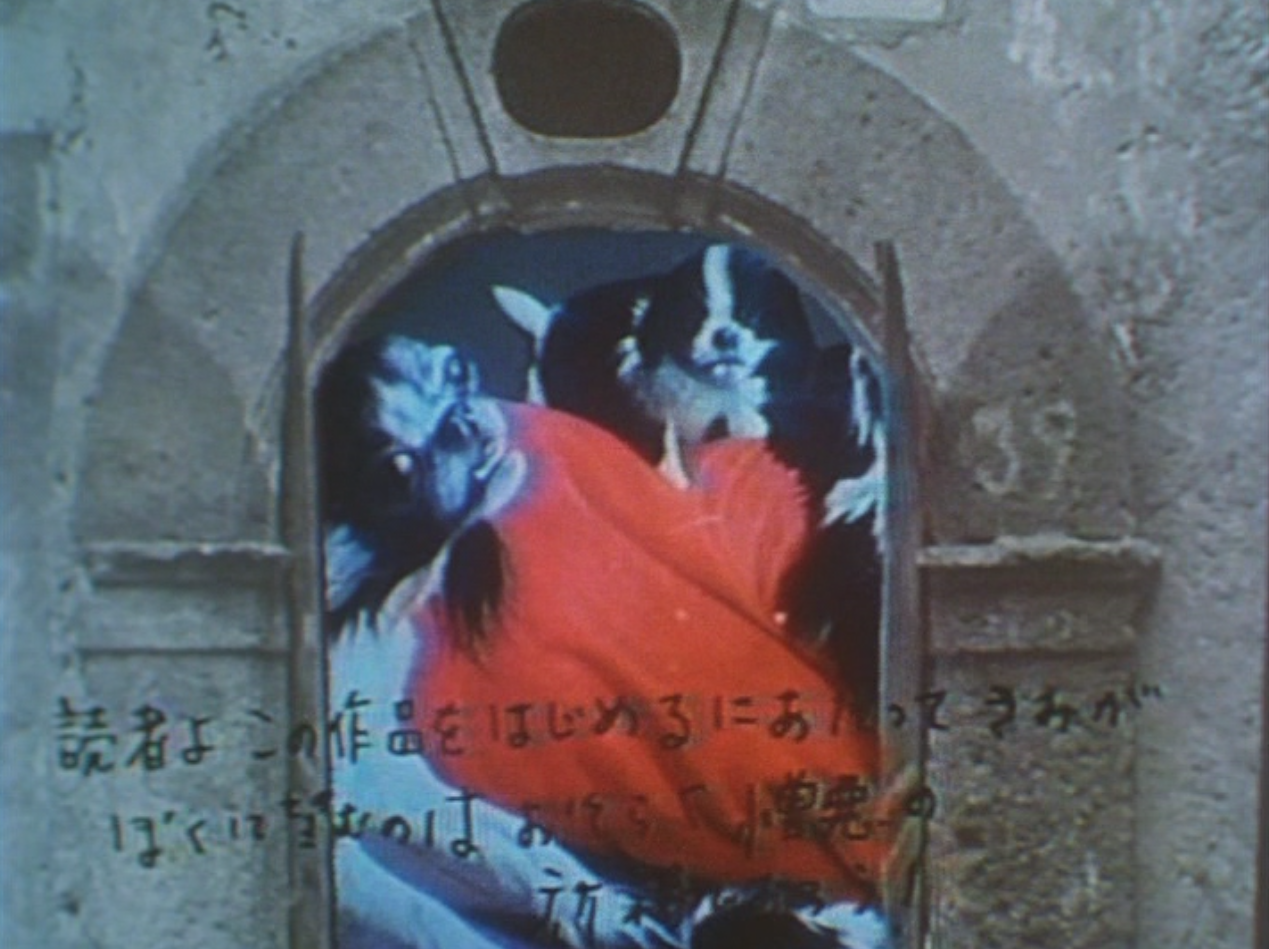

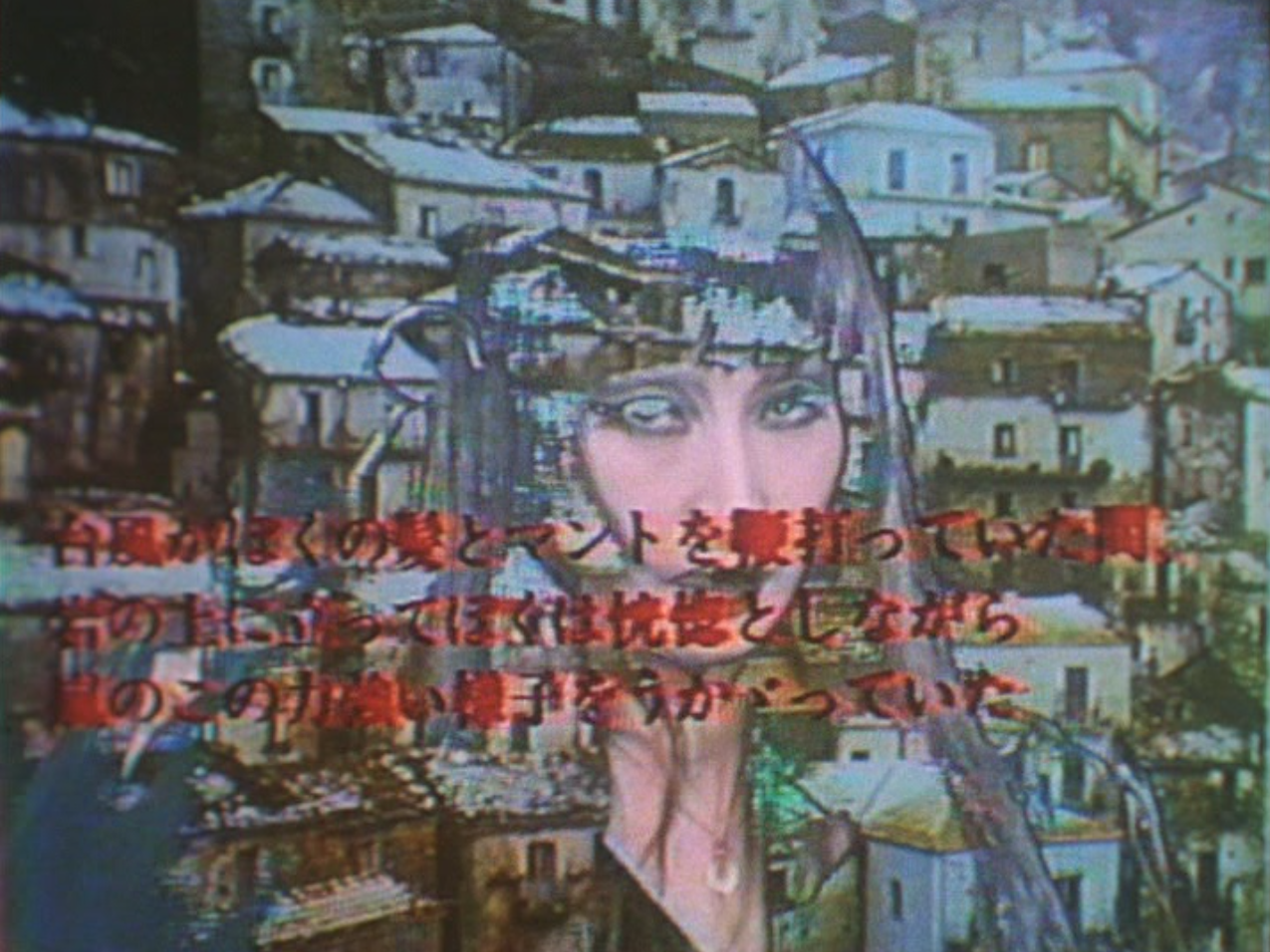

Короткий метр «Песни Мальдорора» (Les Chants de Maldoror, 1977) Сюдзи Тэраямы, завершенный в один год с фильмом Штрауба и Юйе, вряд ли напоминает последний. Хотя японского режиссера не принято включать в канон политического модернизма, его работы – например, «Томатный кетчуп императора» (Tomato Kecchappu Kôtei, 1971) или «Бросай читать, собираемся на улицах! (Sho o suteyo machi e deyô, 1971) – обладают мощным критическим потенциалом и изобилуют откровенными и жестокими сценами, которые деавтоматизируют зрительское восприятие. Однако упоминаемая здесь лента избегает прямых социальных и исторических инвектив, скорее, создавая серию странных, не схватываемых образов, – ползущей по книге улитки, отрезанного пучка волос, связанной в технике шибари модели – которые притом вызывают явное ощущение отвратительного. Такая отчетливость впечатления вкупе с неоднозначностью изображения наследует источнику вдохновения «Песен Мальдорора» – одноименной поэме в прозе графа де Лотреамона, представляющей собой своеобразный литературный пандемониум. Спорный и шокирующий, этот текст стал знаковым в среде сюрреалистов, а впервые прозвучавшая в нем фраза о красоте случайной встречи швейной машинки и зонтика на анатомическом столе – девизом движения навстречу бессознательному. Тэраяма – бывший не только кинорежиссером, но и поэтом, драматургом и художником – был определенно знаком не только с Лотреамоном, но и с тем влиянием, что его поэма произвела на европейских авторов. А потому в своих 27-минутных «Песнях Мальдорора» он избегает тривиальных, «одомашненных» ассоциаций, расширяет мрачные картины собственными видениями и тем самым препятствует механистической рецепции извечной истории отверженного демона, требуя ее нового прочтения.

Дантовы видения

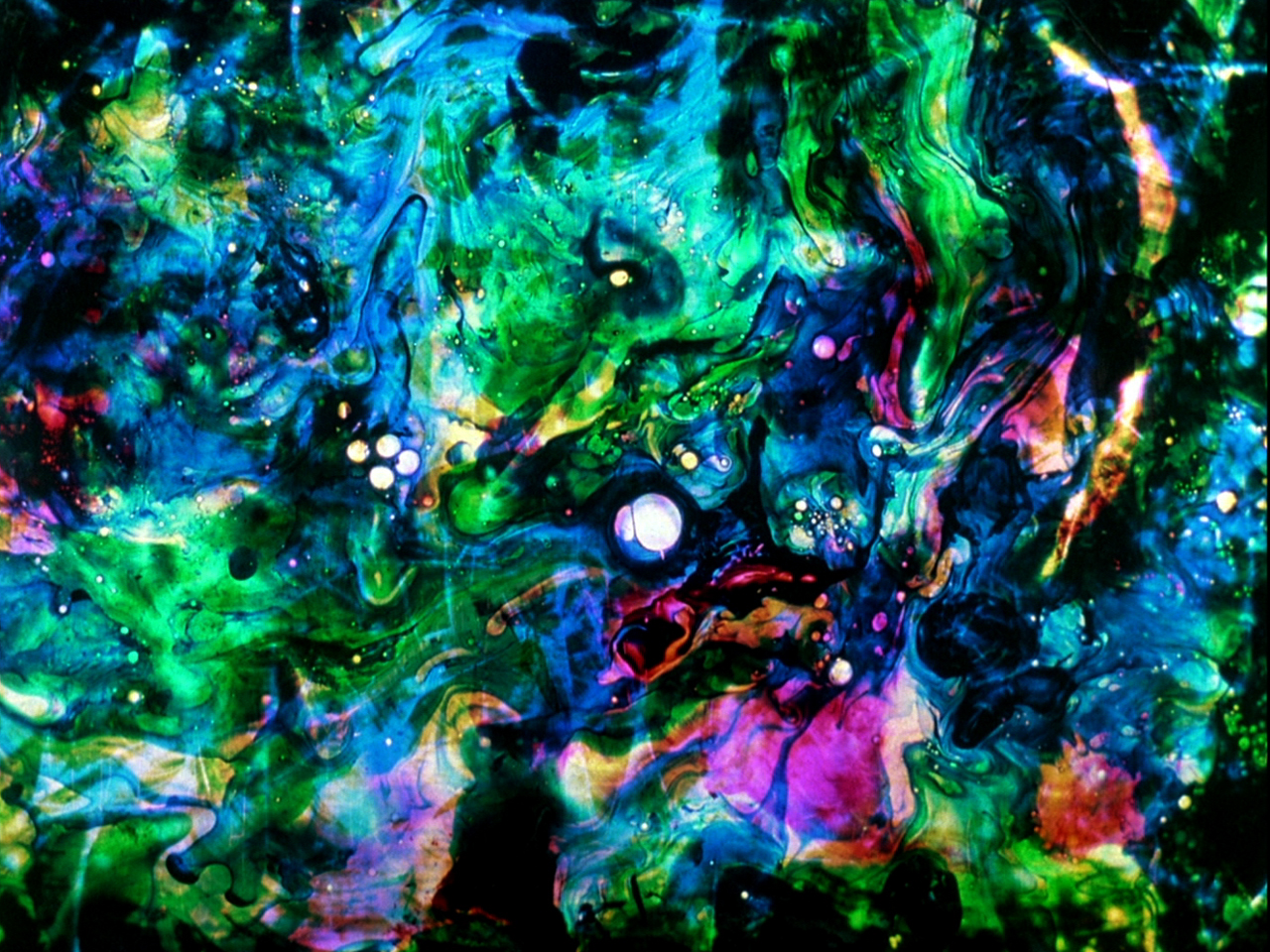

На создание 8-минутного фильма «Данте квартет» (The Dante Quartet, 1987) у Стэна Брэкеджа ушло шесть лет, в течение которых он занимался ручной росписью разноформатной пленки IMAX и Cinemascope. На исследование «Божественной комедии», которая вдохновила режиссера на этот проект, ушло еще больше – 37 лет: впервые познакомившись с произведением Данте еще в школе, Брэкедж больше не мог его оставить и читал все возможные переводы на английский. В результате страстного увлечения возник абстрактный короткий метр, разделенный на четыре части, которые соответствуют идее очищающего анабасиса, восхождения из ада (и переживанию личного кризиса режиссера, связанного с разрушением брака и распадом семьи). Перед смотрящим возникают абберантные изображения и неразличимые гипнагогические видения, в чьих обескураживающих яркостью красках лишь изредка промелькивают следы узнаваемой реальности – например, остатки пленки «Нежной Ирмы» (Irma la Douce, 1963) Билли Уйлдера, ставших полотном для Брэкеджа. Обращаясь к внеземной лирической действительности, режиссер вновь делает зримым медиум – как пишет Эдриан Дэнкс, «его видение Данте является опытным, основанным на трансформирующих реальностях земного существования; для Брэкеджа "небо" или "бог" обнаруживаются в физической реальности или материальности мира».

Страшный вопрос

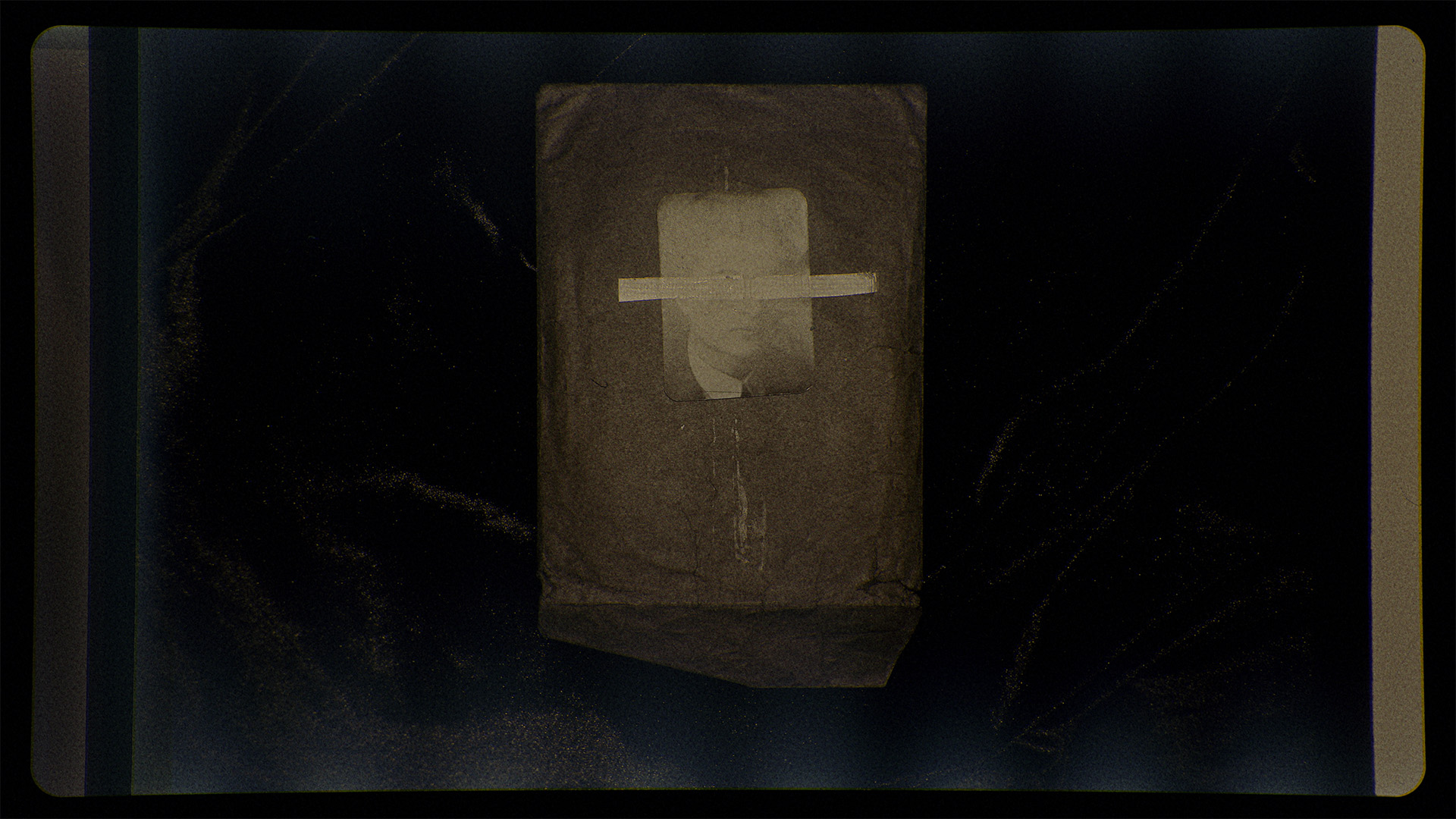

Эмиль Хафизов начал делать «Глос и наз» в 2021 году, обратившись к тексту Александра Введенского «А ты?» – детской книге, ставшей последней для вскоре погибшего репрессированного обэриута и опубликованной после его смерти 500 000 тиражом в разгар Второй мировой войны. Фильм появился на свет спустя два года, в 2023, зафиксировав в процессе создания радикальный перелом современной истории. В итоге временное растяжение, «долгий период распутывания», как его называет в интервью сам режиссер, позволило произвести высказывание о вневременной практике милитаризации сознания, ожесточающего усиления человека. Хафизов сократил и адаптировал текст Введенского, зашив его в трескучий и дребезжащий звук, который интенсифицирует тревогу, провоцируемую немыми статичными изображениями. На последних – люди, чьи лица частично скрыты текстильными масками, последовательно напоминающими детские костюмы, головы «полуобразов» Малевича, мешки висельника или полиэтиленовые пакеты душителя. Их безмолвие и скованные позы резонируют с финальной строчкой «А ты?» и превращают ее в вопрос, от которого невозможно уклониться.

Текст Мария Грибова