«Дизерпанк, или заметки о термокино» Глеб Сегеда

Дизерпанк, или заметки о термокино

«Почему телевизор превратился в радио, а не в груду деталей? Ведь если распад – то на составные части? А телевизоры не производят из старинных радиоприемников… Получается, прав был Платон, когда говорил об "идеях вещей", наполняемых инертной материей. Идея телевизора сменила идею радио, ее сменит что-то еще – это как кадры в киноленте… в любом предмете живет воспоминание о предшествующей форме, и прошлое – затаившись в глубине – продолжает жить и выныривает на поверхность, как только нарост последующих форм исчезает почему-либо…»

«Убик», Филип К. Дик

Новый медиум?

Строго говоря, аналога целлулоидной пленке как массовому киномедиуму до сих пор не существует. Магнитные видео- и аудио-пленки тоже относят к материальным носителям, при этом эксперименты с ними возможны исключительно через цифровой сигнал. Совсем недавно в Японии обнаружили редчайшие бумажные киноленты 1930-х годов, но в тот момент все кино-технологии уже неслись по рельсам люмьеровского синематографа. Последний, в свою очередь, отталкивался от принципов работы мутоскопа и кинетоскопа Эдисона и Диксона. В 1890-х годах эти аппараты использовали скорее в качестве ярмарочных аттракционов – заглянув в щель, зритель мог посмотреть фильм длиной не более 30-40 секунд. Способ воспроизведения движущегося изображения, заданный кинетоскопом, в итоге стал безусловным стандартом, а перфорированная 35-миллиметровая пленка (тоже разработка Эдисона) – доминирующим медиумом. Но технология экранной кинопроекции оказалась более удобной и коммерчески оправданной, а кинетоскоп как аппарат индивидуального кинопросмотра остался лишь эпизодом в истории кино.

Подобные изобретения медиаархеолог Зигфрид Цилински с уважительным трепетом называет «курьезами». Пока они пребывают где-то в промежутках линейно понимаемой истории визуальности, их влияние на современные оптические медиумы совершенно не очевидно. Но в медиаартефактах прошлого «проблескивает нечто, что производит их самосвечение и что в то же время выходит за рамки их значения или функции, которые были определены их контекстом возникновения» [1]. Один из таких «самосветящихся» медиумов, который потенциально (был или будет) способен стать неожиданной альтернативой целлулоиду, мы каждый день держим в руках.

Технологию термопечати разработали еще в 1960-х годах, а к концу века термопринтеры появились во всех кассах и терминалах – на них стали печатать чеки, штрихкоды и этикетки. Первыми использовать термобумагу для создания изображений догадались создатели Nintendo. C 1998 по 2006 годы японцы выпускали геймбой с камерой и принтером, который уже позволял создать короткие мультфильмы по шаблону. Ренессанс термо-технологии в массовой культуре произошел на рубеже 2010-2020-х годов, когда рынок заполонили всевозможные мини-принтеры, позволяющие печатать любое изображение на термобумаге прямо со смартфона. В условиях локдауна новым детским гаджетом заинтересовались художники, экспериментирующие с визуальными искажениями и наслоениями. Пока одни ринулись делать покадровую анимацию на использованных чеках и целые муралы из термобумаги, другие использовали формат термосвитка для компактного самиздата и даже выпустили манифест термальной печати.

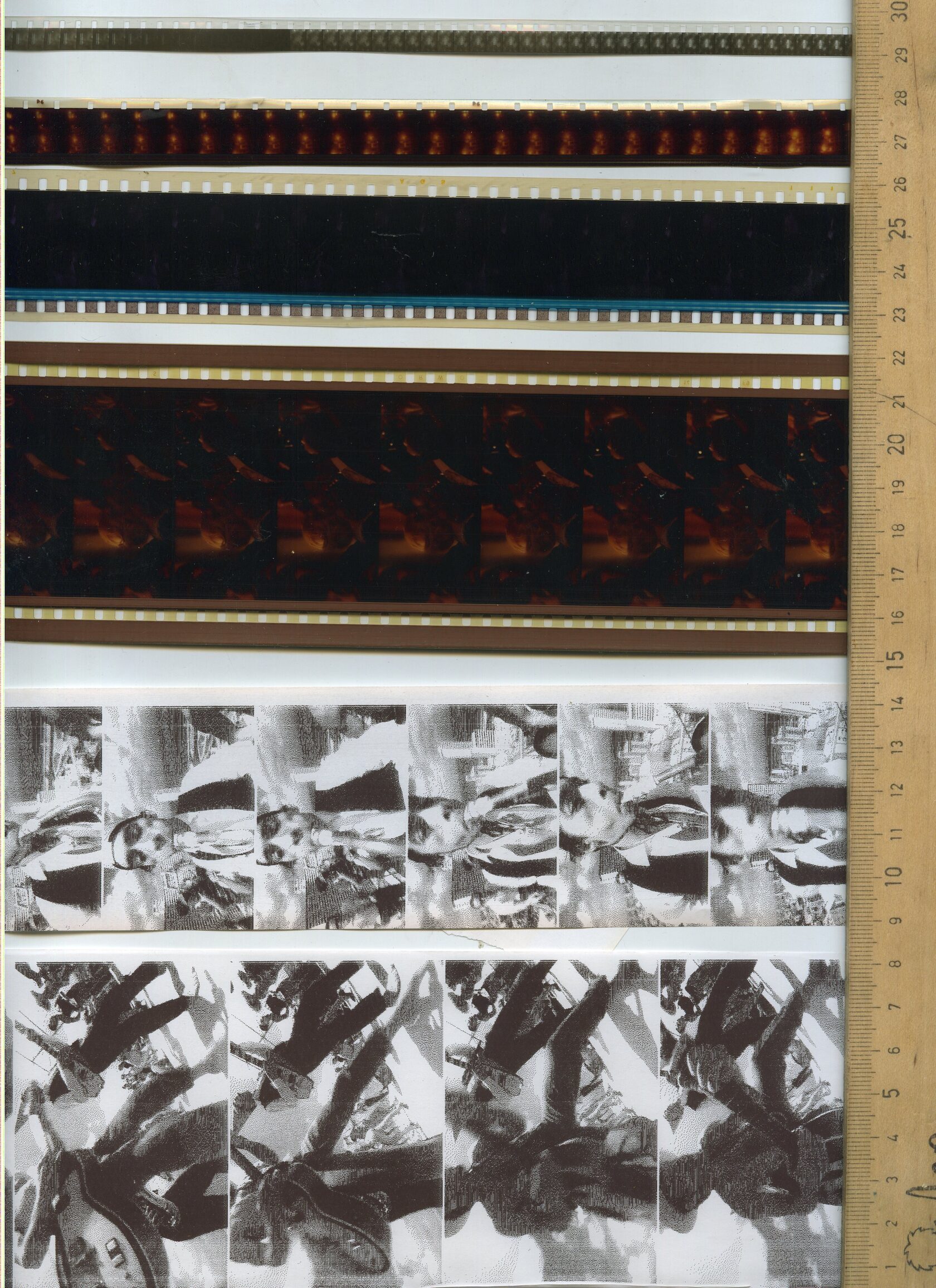

Чтобы заставить чековое изображение двигаться, требовалось автоматизировать распечатку и оцифровку. К решению этой задачи каждый из редких чековых энтузиастов подходил по-своему. Работающий с советской кинопленкой Андрей Макотинский сразу увидел в чековой ленте потенциал аналогового кино: «Я вдохновился экспериментами с чековой фотографией Наташи Лютик, которая разрисовывала чековую ленту. Я задумался – а можно ли сделать чековое кино? Решил попробовать и процесс оказался не сложным. В качестве теста я напечатал трейлер фильма «Жидкое небо» – он показался достаточно контрастным для этого. Я раскадрировал видео и распечатал его на чековом принтере, потом смотал в рулон и отсканировал. Затем в программе вырезал кадры и снова собрал их вместе. Я был страшно доволен результатом, думал, что изобрел новую технику. Но когда я показал свое видео Илье Томашевичу – преподавателю МШНК, он рассказал, что один из его учеников, Никита, делает похожие короткие фильмы на термобумаге».

Никита Баранов: «Я начал заниматься этим в 2020 году во время ковида. Когда моей жене подарили маленький принтер и я попробовал вручную распечатывать на нем видео из своих поездок. Производство трех секунд видео занимало около трех часов. Такая ручная выработка готового термокино позволяла делать лишь маленькие зацикленные видео по несколько секунд. В какой-то момент я понял, что нужно отказаться от разреза ленты – это позволяет повторить множество кинопроцессов. Стало ясно, что, в отличие от принтерного и факсового кино, это не очередной художественный эксперимент в меру сумасшедшего человека – здесь есть технические предпосылки для полноценного кино».

Дизерпанк

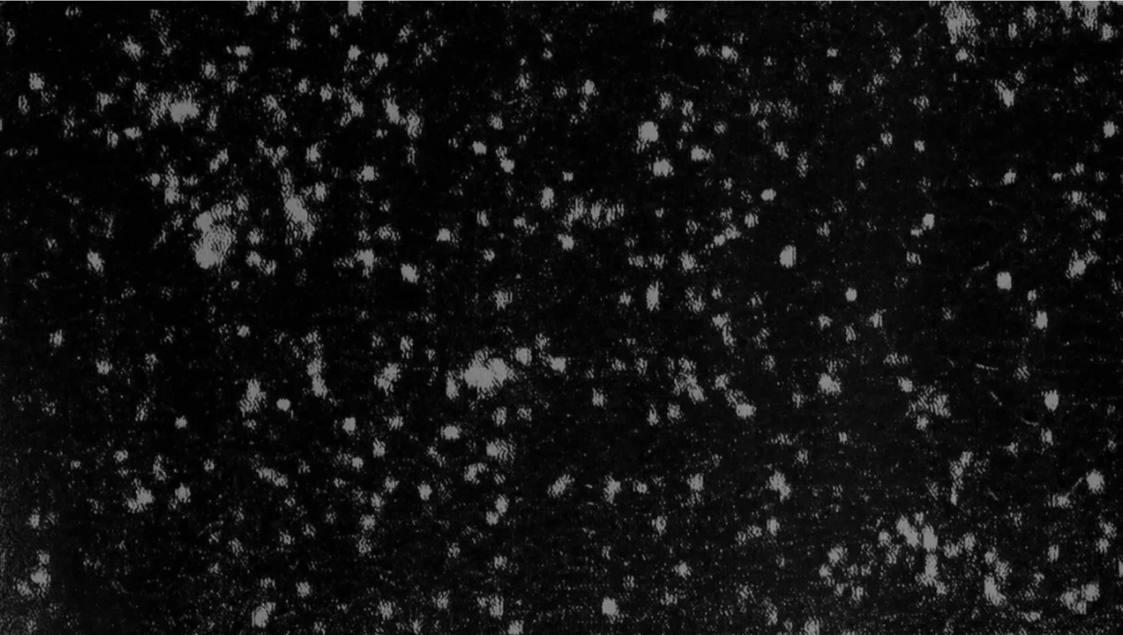

Если изображение на кинопленке создается световым отпечатком, то кино на термобумаге возможно за счет тепла. Ее поверхность покрыта термоактивным слоем химикатов: пигмент, кислота и стабилизатор. При нагреве пигмент вступает в реакцию с кислотой и оставляет черный след. Поэтому чековая лента дает исключительно черно-белое изображение, полутона здесь невозможны, при этом сама бумага может быть разных цветов. Но уникальная особенность термовизуальности заключена в эффекте дизеринга.

Обработанный принтером цифровой сигнал преобразуется на термобумаге с шумовыми искажениями в виде случайных точек – это называют рандомизацией ошибки квантования. Проще говоря, изображение деградирует до грубой монохромной фактуры, напоминающей визуал восьмибитных игр или фотографий из старых газет, а при определенных параметрах дизеринга – гравюру (эти вольные ассоциации в медиаархеологических измерениях вполне могут стать отдельными визуальными топосами). Неважно как снято исходное изображение, – на профессиональную камеру или кнопочный телефон – пересобирая кадр с любого носителя, термопринтер делает его однородным за счет дизеринга. «Любое изображение на чеке – всегда распечатка цифрового источника, – пишет в своеобразном манифесте термокино Никита Баранов. – Это позиционирует термокино как инструмент работы с архивом – как личным, так и found-footage. Однако характер изображения меняет законы этого жанра… "Бесшовно" соединяя собственноручно отснятый материал с любым found-footage можно свободно собирать "сплошные" визуально-нарративные конструкции, используя любой материал».

Дизеринг также способен показать невидимые в цифре очертания, схожие с эффектом тепловизорного экрана. Скорее всего, это связано с изначальными параметрами контрастности изображения. «При уменьшении контраста проявляется градиентный переход – на стыке аур предметов возникают неточности, ожившие движения, похожие на глитчи и пикселизации в цифровом изображении. Поэтому в данном случае чем хуже – тем лучше. Было бы круто сделать чековый фильм, изначально снятый на тепловизор, где отпечаталось бы непосредственное изображение тепла. Я пробовал печатать кадры из фильма "Агро Дрифт" (Aggro Dr1ft, 2023, реж. Хармони Корин). Не думаю, что он целиком снят на настоящий тепловизор, потому что тепловизорные съемки с ютуба дают более наглядный результат на термобумаге».

Ожог

Как минимум до середины XX века трикстерным спутником кинематографа был огонь. Нитроцеллюлоза в составе кинопленки воспламенялась от случайной искры – один рулон сгорал полностью за 50 секунд. Нагревающая головка принтера оставляет след на термобумаге при температуре около 110-130°C. Возгорания при печати произойти не может, так что для этой реакции больше подходит сравнение с ожогом. Если эстетическая техника кинофильма по необходимости связана со скопофилией, то термокино должно притягивать пироманов.

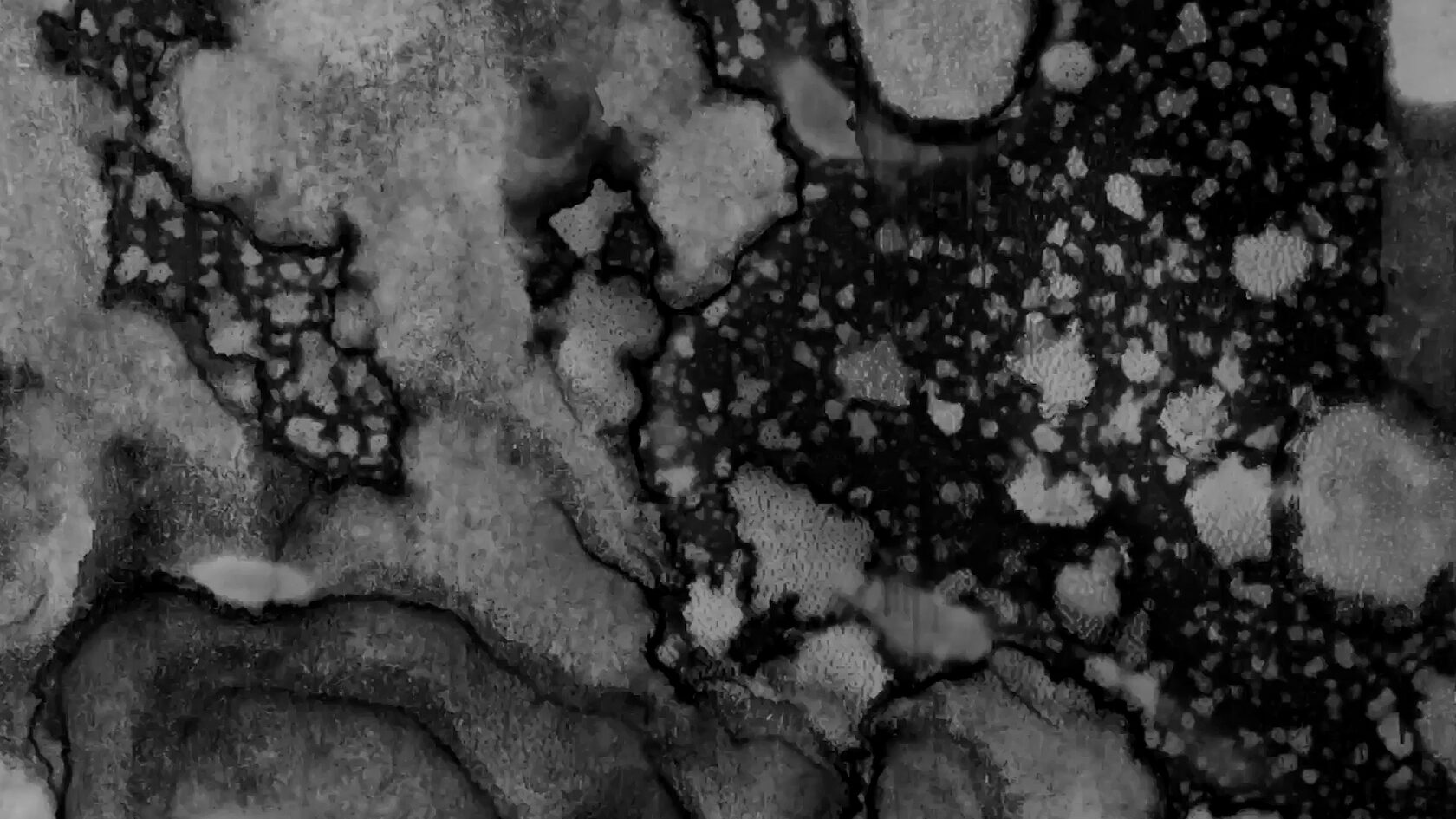

С термической природой чекового кино часто работает Никита Баранов. Редуцированный до зернистой текстуры огонь появляется у него начиная с тестовых роликов и продолжая самым длинным на данный момент чековым фильмом «Копоть» (2024) (на 14-минутный хронометраж ушло около полутора километра термоленты). Последний сделан путем дефрагментации кадров из советских фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего... » (1987, реж. Александр Прошкин) и «Сатана» (1990, реж. Виктор Аристов), но отталкивается от собственного опыта поглощения дымом: «Как-то вечером я решил пожарить отваренное мясо, забыл про это и уснул. На утро проснулся в квартире, заполненной едким запахом куриной плоти. Дым был густым и плотным, так что было не видно ни зги». Изображение, дополнительно ухудшенное в монтажной программе, на термобумаге рассыпается в вереницу перетекающих друг в друга образов. Но в пульсации визуально-шипящих сгустков хлопьев на экране видны не столько гипнотизирующие абстракции, сколько натуральная гарь, едкость которой можно ощутить, просто взяв в руки чек.

Смерть кино

Изображение, напечатанное на термобумаге, реагирует на свет, тепло, влагу. Постепенно картинка блекнет, и рано или поздно чек станет полностью белым даже без дополнительных воздействий. Скорость выцветания зависит от вида бумаги и условий хранения, но хрупкость изображения на ней в разы выше любого другого визуального медиума. Термокино, таким образом, изначально связано с эстетикой распада.

Никита Игнатов уверен, что «чековая лента – один из самых негодных материалов для создания кино, как и для чего либо другого. Лента, которую печатают на магазинных кассах, существует для того, чтобы кинуть на нее один взгляд, выбросить в урну и не попасть. Поэтому она лучше других может быть проводником подобных ей самой непотребных сюжетов». Аналогичное отношение долгое время было и к кинопленке, которую часто отправляли на помойку или уничтожали после очередных показов. Чековая бумага и вовсе является побочным отходом товарообмена. Маргинальность медиума заложена в основу визуальной эстетики четырехминутного фильма «Безмолвие» (2025). Выброшенное на помойку распятие, юродивая раскапывает кладбищенскую мусорку, младенец умирает в пьяной драке двух бродяг, труп лисы на ж/д путях – такие сюжеты Игнатов называет «чекогеничными».

«Цифровая технология меня фрустрировала всегда. Цифровое изображение бестелесно, ему можно придать бесконечное множество форм, Black Magic можно покрасить под Alexa, а Alexa под пленку или наложить vhs-эффект. Мне не понятно, что из этого выбрать. Аналоговые медиумы не оставляют этого мучительного выбора, потому что уже являются конкретным предметом. Мне хотелось найти какой-то современный способ сделать аналоговое кино. Нужного чекового изображения для кино пока добиться нельзя (такого, как на чековой камере) и пока пришлось напечатать на ч/б принтере, чтобы хоть как-то это не пропало. Для этого короткого фильма, нужно было переснять вручную 7641 кадр. В процессе появлялись, случайным образом, какие-то ошибки и неточности, как в любом аналоговом процессе, что-то не туда поставил или рука дрогнула, и кадр криво переснялся. Специально потом ничего не исправлял, потому что руки – это тоже аналоговый медиум».

Вместе со смертью изображения чековая лента возвращает в кино тактильность и простор для экспериментов. Никита Баранов мыслит гаптический аспект чекового кино частью контркультурного движения на фоне торжества нейросетей, хотя сам планирует использовать AI-генерации в своем термокино. Термопринтеры печатают по-разному, различается и бумага. По словам Никиты, многие ругаются на бумагу российских производителей, но на самом деле она «настолько плохая, что хорошая», то есть зачастую дает непредсказуемые эффекты. На ленту можно нанести множество повторяющихся элементов, использовать анимацию, петли, миксовать разные форматы. Чек экономичен и не требует расходных материалов, кроме самой бумаги. Даже в отсутствие принтера или камеры можно упражняться в термокаллиграфии, вооружившись паяльником. Особый эффект разъедания черного пигмента дают спирт и растворители, которые Баранов наносил на ленту для своего первого фильма «7500» (2024).

Опыты с термопечатью имеют и побочные эффекты, о которых должны знать все практики термокино, замечавшие белый осадок на пальцах или металлический привкус во рту. В составе химического покрытия термобумаги используется токсичный химикат – бисфенол А. Этот факт вновь возвращает чековое кино в канву целлулоидной истории, как минимум, через рак Стэна Брэкиджа. Узнав свой диагноз, пленочный гуру выяснил, что краски, которые он регулярно использовал в своих экспериментах содержали анилин – токсичный канцероген.

Термокинескоп

Пытаясь создать индустрию термокино, адепты чековой ленты изобретают колесо. В медиаархеологическом разрезе это наиболее логичная стратегия. Еще Маршалл Маклюэн находил эволюционную связь между вращательным механизмом и киноаппаратом: «Благодаря необычайному ускорению расставленных в ряд сегментов кинокамера наматывает реальный мир на катушку, чтобы позднее раскрутить его и перевести на киноэкран» [2]. Аналогичным образом рулон чековой ленты идеально подходит для лентопротяжных механизмов.

Во всем мире термоленты выпускают в двух форматах – 56-мм и 80-мм, которые удивительно удобны для автоматизации производства фильма. С учетом повсеместной доступности принтеров и термобумаги сегодня не хватает лишь устройства для воспроизведения и оцифровки, которое замкнуло бы инфраструктуру чекового кино. «Еще только задумав термокинескоп я купил разные модели монтажных столиков для 8-мм и 16-мм пленки, – рассказывает Никита Баранов. – Но оказалось, что все принципы работы с кинопленкой не сравнимы с термобумагой. Главным образом из-за отсутствия перфорации. Поэтому приходилось искать всю информацию на сайтах любителей пленочных магнитофонов. Магнитная лента тоже хрупкая и без перфорации, так что многие механизмы для термокинескопа я позаимствовал от магнитофонов».

Термокинескоп разгоняет ленту до нужной скорости и благодаря встроенному стробоскопу позволяет увидеть движение в кадре непосредственно на термобумаге. «Изначально принтер не создан для печати изображений, – напоминает Никита. – Поэтому он всегда допускает погрешность, например, меняет межкадровое расстояние каждые пять кадров, из-за чего съезжает кадровое окно. Поэтому сейчас я разрабатываю технологию псевдоперфорации. Слева на кадре ставится дорожка с черной меткой, на которую реагирует датчик и за счет этого кадровое окно остается стабильным».

Аппарат Баранова наследует устройству кинетоскопа – ящика с окуляром, через который зритель наблюдал непрерывную иллюзию движения. В одиночестве смотрящего – ключевое ограничение и достоинство термокинескопа как аналоговой машины. Синематограф братьев Люмьер был лишь одним из множества аппаратов для воспроизведения движущегося изображения, но именно их изобретение позволило превратить кинопросмотр в коллективное потребление зрелища. Конечно, экранная проекция была обусловлена не только техническими, но и экономическими причинами. Большой экран = больше зрителей = больший доход. В отличие от пленки, термобумага не пропускает свет, и картинку с чека нельзя проецировать аналоговым методом. Непосредственный просмотр с носителя возможен лишь несколькими парами глаз, что вовсе не уменьшает простора для перформативности вокруг термокино.

Термокинескоп не ограничен чековой лентой, фактически он позволяет работать с любым рулонным материалом – от туалетной бумаги до траурных лент. При этом печатать можно как горизонтально, так и вертикально. Характеристики термопечати позволяют переосмыслить базовые для кино параметры. Например, снова становится актуальным вопрос – почему 24 кадра? Скорость 18 кадров в секунду, привычная в эпоху немого кино, придает изображению дополнительный тактильный эффект. Хотя Баранов планирует пойти еще дальше и распечатать на чековой ленте фотофильм, чтобы преодолеть пресловутый аттракцион иллюзии движения.

«The Medium is the message». Сообщая о себе, медиум говорит и о своих предшественниках. На целлулоид начали снимать больше 130 лет назад, на видео – с середины прошлого столетия, уже больше четверти века цифровое изображение плавно сливается с сетчаткой человеческого глаза. Что нового нам сообщит рулон чековой бумаги? Возможно, именно через него мы переосмыслим лихорадочные сдвиги между материальным и виртуальным. Или может спустя время термокинескоп станет лишь очередным «курьезом ан-археологии» [3], о котором вспомнят разве что последователи Фридриха Киттлера и Эркки Хухтамо. Впрочем, и сегодня на чеки интереснее всего смотреть глазами медиаархеолога – не через линейность прошлого, настоящего и будущего, но во всей сложности их взаимных пересечений, совмещая временные слои и объясняя их друг через друга.

Примечания:

[1] Цилински З. Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных технологий. М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. С. 67.

[2] Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. С. 206.

[3] «Ан-археологическое исследование следует понимать также как деятельность в защиту того, чтобы оставлять открытыми места, гарантирующие гостеприимство для эксперимента и, возможно, создавать еще больше таких мест». Цилински Зигфрид. Археология медиа: о «глубоком времени» аудиовизуальных технологий. — М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. С. 397