Дайджест 28.08.

Что почитать?

Вышел первый номер ежеквартального журнала Narrow Margin, и посвящен он многолетнему герою другой редакции (разумеется, Cineticle), режиссеру, синефилу и критику Люку Мулле. Вот его «Признания старого синефила»:

«И конечно, кинематограф был лучше своих конкурентов. Это было единственное искусство, которое могло вместить в себя все остальные: театр (Гитри), поэзию (Ганс), романы (Гриффит), живопись (Ренуар), музыку (Видор), танец (Келли), архитектуру (Ланг), скульптуру (Рифеншталь). Там можно было показать все. Остальным часто приходилось довольствоваться подсказками. Вот почему я решил снимать фильмы и, пока у меня не было средств на их создание, ходил смотреть и критиковал их.

За последние несколько лет я пришел к выводу, что был совершенно неправ в своих расчетах. Кинематограф, часто из-за нехватки денег, не способен показать все и теряется в попытках охватить всю территорию. Он особенно хорош своим минимализмом, когда все достигается из ничего (Любич, Дебор, Ромер, Анун, Хартли, „Ловись, рыбка“ и т.д.). Современные кинематографисты падают духом, когда откусывают больше, чем могут прожевать (Гринуэй, Блие, Каракс, Стоун и т.д.). „Прирожденные убийцы“ усыпили меня. Но „Фройляйн Эльза“ Зиберберга глубоко тронула меня. Это просто прочтение Шницлера Эдит Клевер, с текстом в руках и на экране, в двадцати статичных кадрах. И наоборот, роман меня разочаровывает, потому что в нем можно показать практически все, даже больше, чем в кино: это ничего не стоит. Я не смог дочитать книгу Ходоровски „Там, где лучше поет птица“ — непрерывный поток блестящих идей, без пиков и спадов, который быстро становится монотонным. И все же я восхищаюсь его фильмом „Священная гора“, потому что в нем его творчество сдержанно, ритмично и очеловечено, благодаря ограничениям, налагаемым съемками и бюджетом. Таким образом, весь мой путь как киномана, критика и кинематографиста — три пересекающихся „к“ — с самого начала основан на огромной ошибке».

***

Немногословный герой постсоветского кино, сумрачный продюсер Сергей Сельянов неделю назад отметил юбилей. «Искусство кино» напоминает, что начинал Сельянов с режиссуры, и публикует архивное интервью 1988-го. «День ангела» (1988) снимался им подпольно в 1980-м, когда автор только окончил ВГИК. Оператором стал Сергей Астахов, еще на начавший свою официальную фильмографию.

«Но ведь это аксиома, что в работу, в которую автор художественного произведения уходит с головой, переплавляется вся его жизнь. Прочитанное, передуманное... Может быть, есть в том сплаве и Кортасар с его патафизикой, и неороманисты, и „магический реалист“ Маркес с его „карнавализацией“ бытия, в котором самая что ни на есть житейская, ощутимая на ощупь обыденность переплавляется в миф, в сагу. Но еще важнее в этом ряду для нас мир Платонова с только ему одному свойственным желанием изучить явление словом, свести несовместимые слова, экспериментировать над словом, проверяя, выдержит ли словесная цепочка напор стянутой ею реальности — природной, живой — и обнаруживать, как вдруг из этого „косноязычия“ возникнет и пройдет по всем страницам неповторимое платоновское „Опять надо жить...“ Потому что косноязычие это — прообраз неловкости, угловатости самой жизни, которую всегда „надо жить“, которую жить стоит. Для нас будет радостью, если кто-то в „Дне ангела“ рассмотрит ручеек из бассейна реки Потудань, на берегу которой, может, есть где-то и пристань Макондо».

***

Роб Райнер, режиссер «Останься со мной» (Stand by Me, 1986), «Несколько хороших парней» (A Few Good Men, 1992) и «Мизери» (Misery, 1990), написал книжку про свой легендарный дебют «Это — Spinal Tap!» (This Is Spinal Tap, 1984), положивший начало комедийным мокьюментари. The New Yorker публикует фрагмент книги, руку к которой приложил оригинальный каст культовой картины.

«Я вырезал не только те сцены, которые мы планировали. В любой день из чьего-нибудь рта спонтанно вылетали блестящие фразы. Многое из этого тоже пришлось убрать, чтобы сохранить мотор фильма в рабочем состоянии. В частности, я помню диссертацию о слизевиках, которую Дэвид прочитал Марти (в моем исполнении):

„Слизевики настолько похожи и на растения, и на животных, что не могут определиться. И теперь они думают, что, возможно, именно они правили землей все это время: эти бездельники, которые не могут взять на себя ответственность.

Потому что слизевиков больше, чем любой другой формы протоплазмы на планете. И если бы они захотели — если бы они, наконец, решили стать растениями или животными — они могли бы захватить нас таким образом. Вы идете по переулку. Допустим, вы поскользнулись и подвернули лодыжку. Так вот, это не был несчастный случай. Это было нападение“».

***

Criterion выпустил отреставрированную в 4К «Компенсацию» (Compensation), ретро-инди-драму 1999 года (снятую еще в начале 1990-х) Зейнабу Айрин Дэвис.

«Фильм Зейнабу Айрин Дэвис — трогательный портрет глухих афроамериканцев и сложности любви на обоих концах двадцатого века. Это новаторская история об инклюзии и видимости. Мишель А. Бэнкс и Джон Эрл Джелкс играют по две роли: образованную портниху и неграмотного мигранта в Чикаго 1910-х годов, а также жизнерадостного художника-графика и милого библиотекаря, живущих в одном городе восемь десятилетий спустя. Используя архивные фотографии, оригинальную партитуру, в которой сочетаются рэгтайм и африканская перкуссия, и лирический монтаж, Дэвис искусно переплетает истории двух пар, делая их одновременно нежными и трагичными».

О фильме написала Ракел Гейтс:

«„Компенсация“ — это история о любви, а также о любовном изображении людей, мест и переживаний, к которым у нас больше нет прямого доступа. Наиболее отчетливо мы видим это в том, как Дэвис использовала „Вокзального носильщика“ — фильм, который она фактически взялась воссоздать, превратив „Компенсацию“ в архив самого черного кинематографа. Оригинальная картина Уильяма Фостера 1912 года — вероятно, первый фильм, снятый афроамериканским режиссером, в котором были задействованы только чернокожие актеры и ключевая фигура из афроамериканской истории, носильщик из пульмановского вагона — больше не сохранился ни в каком виде».

***

Художественный критик Мария Любимова пишет для Spectate о том, как облик современного искусства определяют новые типы и взгляды на местность: это и город-дженерик Колхаса, и концепт мигрополиса, и транзитные пространства, принимающие человеческие потоки, гонимые рукотворными бедствиями.

«Люди бегут от войны, голода и преследований, зачастую без документов, попадая в транзитные зоны. Видеоинсталляция „Входящий“ художника Ричарда Мосса, композитора Бена Фроста и оператора Тревора Твитера — послание наших дней из районов, охваченных боевыми действиями: Сирии, Сенегала, Афганистана, Ирака, Сомали — о страданиях и хаосе, о трагических судьбах и безысходности. Войну снимать сложно: опасно и не всегда убедительно. Фото и видео порой выглядят сухо и постановочно. В фильмах о войне актерской игрой и массовкой трудно передать степень подлинного горя. С помощью камеры, которая видит тепло человека и способна снимать на расстоянии 30 км, Ричарду Моссу удается схватить настоящие истории. Технология камеры используется в военном деле. Такими нас видят ракеты, когда мы под их прицелом. Полученные изображения превращают людей на экране в подобие призраков, переводя их в разряд чужих: то ли инопланетян, то ли в объекты микромира, суетящиеся под микроскопом. Такой перевод обнажает ситуацию расчеловечивания. У этих людей ничего не осталось, кроме усталости и единственного желания — выжить. Их жизни никем не защищены и для остального мира они не видны и мало что значат. Их тела как тени нерассказанных мифов, как мраморные статуи, ожившие в объективе художника».

***

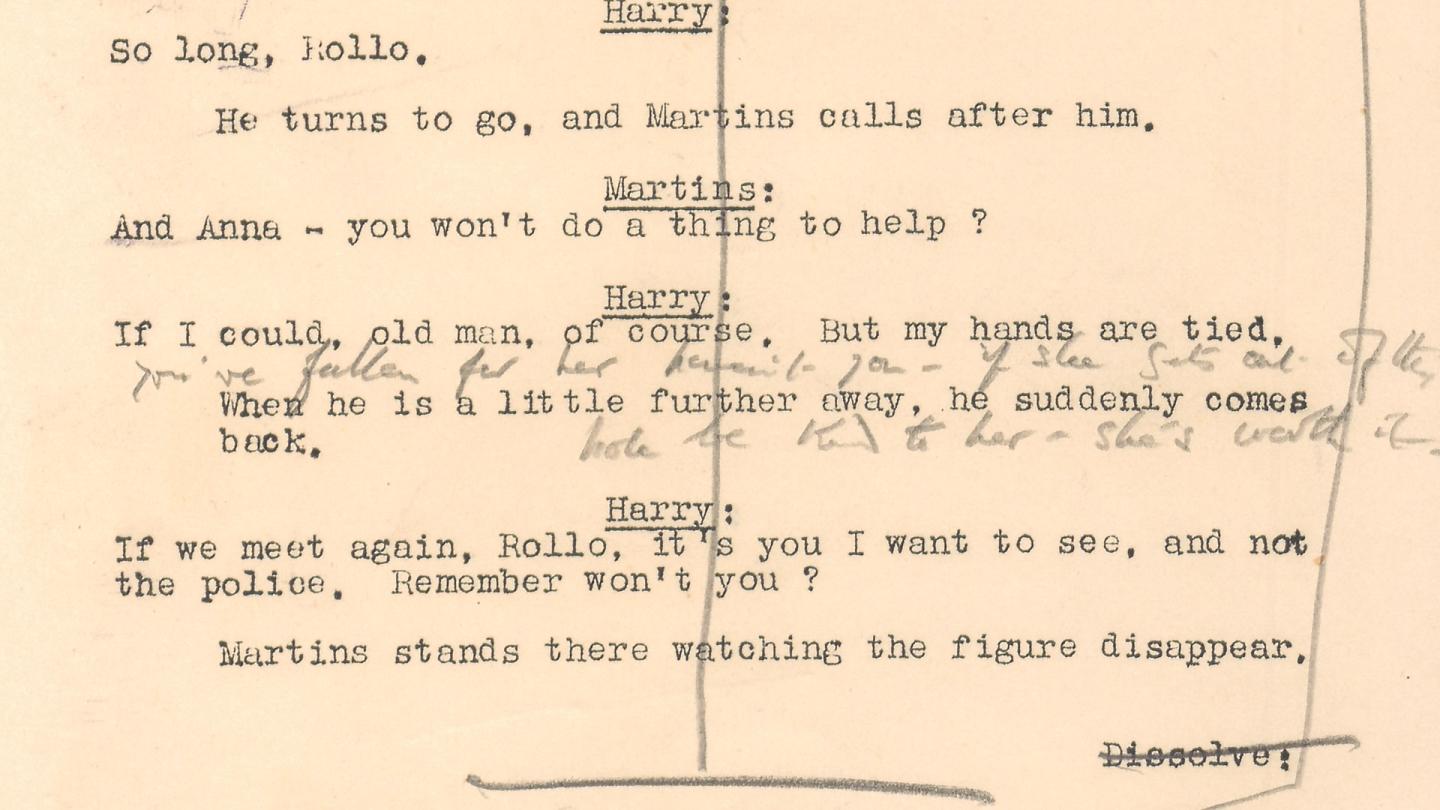

Монолог Орсона Уэллса про Швейцарию и часы с кукушкой в «Третьем человеке» (The Third Man, 1949, реж. Кэрол Рид) не был исторически точен, но в том, кажется, и суть его персонажа, обаятельного душегуба Гарри Лайма: очарование его уловок сильнее факта и почти сильнее смерти, которой он приторговывал. Исторический материал об этом фрагменте фильма вышел на сайте Британского киноинститута. Съемочный сценарий, аннотированный режиссером Кэролом Ридом, дает понять, насколько Уэллс преобразил текст Грэма Грина, позволив Гарри Лайму «возобладать» над всеми прочими персонажами.

На «Горьком» Сергей Лебедев рассуждает об «Идеальных днях» (Perfect Days, 2023) Вима Вендерса через книги, фигурирующие в кадре.

«Так, не изменяя линейному принципу построения фильма, Вендерс усложняет нарратив „Идеальных дней“ за счет того, что Михаил Бахтин называл „чужим словом“, — прозаических или песенных текстов, требующих пристального внимания. Именно они служат вывернутыми наизнанку аллюзиями, через которые можно понять прошлое героя, спрятанное сценаристами у всех на виду. Обязательно ли нужно читать тексты, к которым апеллирует режиссер, чтобы понять фильм, — вопрос отдельный. Но как бы то ни было, очевидно, что Вендерс откровенно играет с нашим любопытством, и в зависимости от того, куда оно нас приведет (в общественный туалет или публичную библиотеку), зависит полнота восприятия картины. Получается то самое „кино в голове“, которое, по мысли идеолога „нового немецкого кино“ Александра Клюге, должен запускать в воображении зрителя любой стоящий фильм.

В свое время Вендерс восхищался метатекстовым экспериментом Годара в фильме „Презрение“. По сюжету нанятый сценарист показывает реальность через „Одиссею“ Гомера, переводя ее в, говоря языком маркетологов, „потребляемый и продаваемый“ формат, хотя множество деталей в кадре остается недосказанными. Вендерс подобные детали помещает буквально в тень — не убирая из кадра, но и не фокусируя на них внимание зрителя. И раскрывает, скорее обозначает, этот прием в финальных титрах: это комореби, что с японского переводится как „свет солнечных лучей, пробивающийся сквозь листву деревьев“, этот эффект существует лишь в тот момент, когда его заметили, — красота в глазах смотрящего на самурайский лад. Так сняты не только черно-белые сны Хираямы, но и весь фильм: зритель видит больше лучи, чем листву и тени от листьев».

***

Интерактивное кино производят с двух сторон: иногда это Стивен Содерберг, который берется за ветвистую «Мозаику» (Mosaic, 2018), где сюжетный путь зависит от решений смотрящего, но чаще это дизайнеры игр, желающие уйти от оков полигональной репрезентации (и заодно попасться в другие). Однако проблемой для последних становится не сама режиссура или работа с актерами, но обнаружение естественного игрового принципа, который дал бы основания кинематографическому визуальному ряду. На Mubi можно прочитать разговор с Сэмом Барлоу, автором Steam-хита «Her Story», и Натали Уотсон, продюсеркой его последней игры «Immortality».

«Я бы мог пять часов кряду рассказывать о "Ночной ловушке", до того это увлекательный момент истории. В ту эпоху, когда даже само слово "видео" звучало так футуристично, был этот напор видеодрома, и компания Hasbro захотела создать игровую приставку, которая использовала бы видео в качестве носителя информации. У Hasbro была потрясающая команда, в которую входили Нолан Бушнелл и все остальные пионеры видеоигр. Они посмотрели авангардную интерактивную театральную постановку ["Тамара", 1981, в которой зрители проходили параллельные сюжеты по тринадцати комнатам дома], которая в то время была аналогом "Больше не спи" [2011-25], и, вернувшись после этой шумихи, создали прототип "Ночной ловушки", используя видео кассеты. На видеокассете были представлены все различные экраны из комнат дома в одном изображении, затем консоль могла выбрать тот фрагмент, на который вы смотрели, так что создавалось впечатление, что вы сами выбираете, что видеть.

Известность “Ночная ловушка” получила по нескольким причинам. Она была знаменосцем FMV-игр. Система на базе видео от Hasbro так и не появилась, но затем вышла консоль Sega CD. Разрешение у нее было иным, но в то время она предлагала лучший способ увидеть реальных людей на экране телевизора. Тогда была распространена тема насилия. Именно из-за “Ночной ловушки” у нас появилась система возрастного рейтинга игр, которая используется сейчас. Для большинства высоконравственных игроков "Ночная ловушка" была игрой, в которой игрок собирается похищать и убивать женщин в нижнем белье. Но, на самом деле, суть “Ночной ловушки” в том, что игрок пытается спасти их.

Интересно, что в основе "Ночной ловушки" лежало то, что группа хиппи собралась на мероприятие в стиле "Больше не спи", а затем задумалась о возможностях повествования. Мы думаем о "Ночной ловушке" как о дрянном фильме категории "Б", но это был очень удачный подход к созданию игры, построенной на видео. Не обязательно, чтобы в ней было что-то симуляционное или системное, но сам факт, что она посвящена просмотру, действительно убедителен. Была еще одна FMV-игра, также ограниченная технологией, под названием "Вуайерист" [1993], в которой создатели аналогичным образом задумывались над созданием игры об акте наблюдения».

Что посмотреть и послушать?

«Сеанс» передает рецепт чая: анимационная работа Дарьи Барановой из Школы доканимации рассказывает о том, как окружающие нас травы и ягоды вступают в отношения с кипятком, а после и с нами.

«Самым интересным в работе было то, как потихоньку из разрозненных кусочков начал собираться цельный сюжет. Плот-твист в финале — как ни забавно, реальная история. В первый год своей любви к собирательству чая я обнаружила, что недалеко от нашего дома в Коломенском очень много всякой растительности: и смородина, и малина, и липа, и мускусная земляника — ну просто отпад. Я насобирала чай и уже даже засушила его. А потом мы вместе с подругой увидели видео о том, что возле Коломенского находится завод полиметаллов, какой-то радиоактивный могильник, и, как я поняла, там все немного фонит. Моя подруга Настя заставила меня выбросить все, потому что она „не хочет пить радиоактивный чай и травить им людей“. А я в целом была не против его оставить, хотя бы для личного питья».

Важный голливудский актер категории «о, это тот самый, который еще снимался там», Джон Кэрролл Линч — предполагаемый убийца в финчеровском «Зодиаке» (Zodiac, 2007, реж. Дэвид Финчер), друг Клинта Иствуда в «Гран Торино» (Gran Torino, 2008) и сочувственный владелец лавки сэндвичей из «Прости, детка» (Sorry, Baby, 2025, реж. Ева Виктор) — пришел на подкаст журнала Filmmaker. Рассуждает о поэзии реплик, о выборе слов Аароном Соркином и своем режиссерском дебюте.

***

Film Comment публикует подкаст по следам прошедшего Локарно — с Мигелом Гомешем и Александром Коберидзе, чей лоуфайный роуд-муви «Сухой лист» (ხმელი ფოთოლი, 2025) о глубинной Грузии заслужил отдельное упоминание жюри.

Подготовил Никита Смирнов