Дайджест 27.11.

Что почитать?

Вышел новый, 130-й номер «Художественного журнала», темой которого стала «архивная лихорадка» и ее преодоление. Историк современного визуального искусства Эрнст Ван Альфен пишет о фильме «Фотолюбитель» (Fotoamator, 1998) Дариуша Яблонского, составленном из любительских цветных слайдов, снятых в еврейском гетто Лодзи, где после войны откроется знаменитая киношкола.

«В этом фильме движение времени во всех отношениях противоположно тому, что предписывает онтология времени. Это, конечно, связано с тем, что изображения, показывающие гетто, цветные. Режиссер Яблонский здесь не причем. Однако несколько используемых им приемов усиливают эффект цветных слайдов, более явно переносят прошедшее время в настоящее и отдаляют настоящее от прошлого. Если память в прямом смысле слова есть форма при-поминания (re-calling), то фильму „Фотолюбитель“ удается наиболее эффективно вернуть это прошлое в наше настоящее. Получилось настолько эффектно, что прошлое выглядит даже более современным, чем моменты, современные зрителю. Возможно, уже понятно, что фильм Яблонского в высшей степени саморефлексивен по поводу цвета, его отсутствия и его эффектов. В картине есть повторяющийся мотив, который неожиданным образом выдвигает на первый план проблему цвета. Три раза цитируются письма главбуха Геневайна, которые тот писал в фотокомпанию AGFA. В них он жалуется на красно-коричневый оттенок, характерный для всех его слайдов. Он просит объяснить причину и предложить решение, чтобы избавиться от оттенка. Эпизоды фильма, когда цитируются его жалобы на качество цвета, не назовешь нейтральными. Это происходит ровно в те моменты, когда на экране появляются самые жуткие кадры, изображающие голодающих узников гетто или депортации людей. Контраст между изображениями и тем, что рассказывает главбух, огромен. Он буквально слеп к тому ужасу, который документирует и архивирует. Несмотря на то, что сейчас цвет воздействует на нас таким необычным образом, что как будто оживляет изображения, для Геневейна цвет был недостаточно живым и ярким. Он не видел на них то, что хотел зафиксировать. В этом фильме цвет отделен от времени»

Ушел из жизни Удо Кир. Слова еще найдутся, а сейчас предлагаем посмотреть на немца через оптику разных лет.

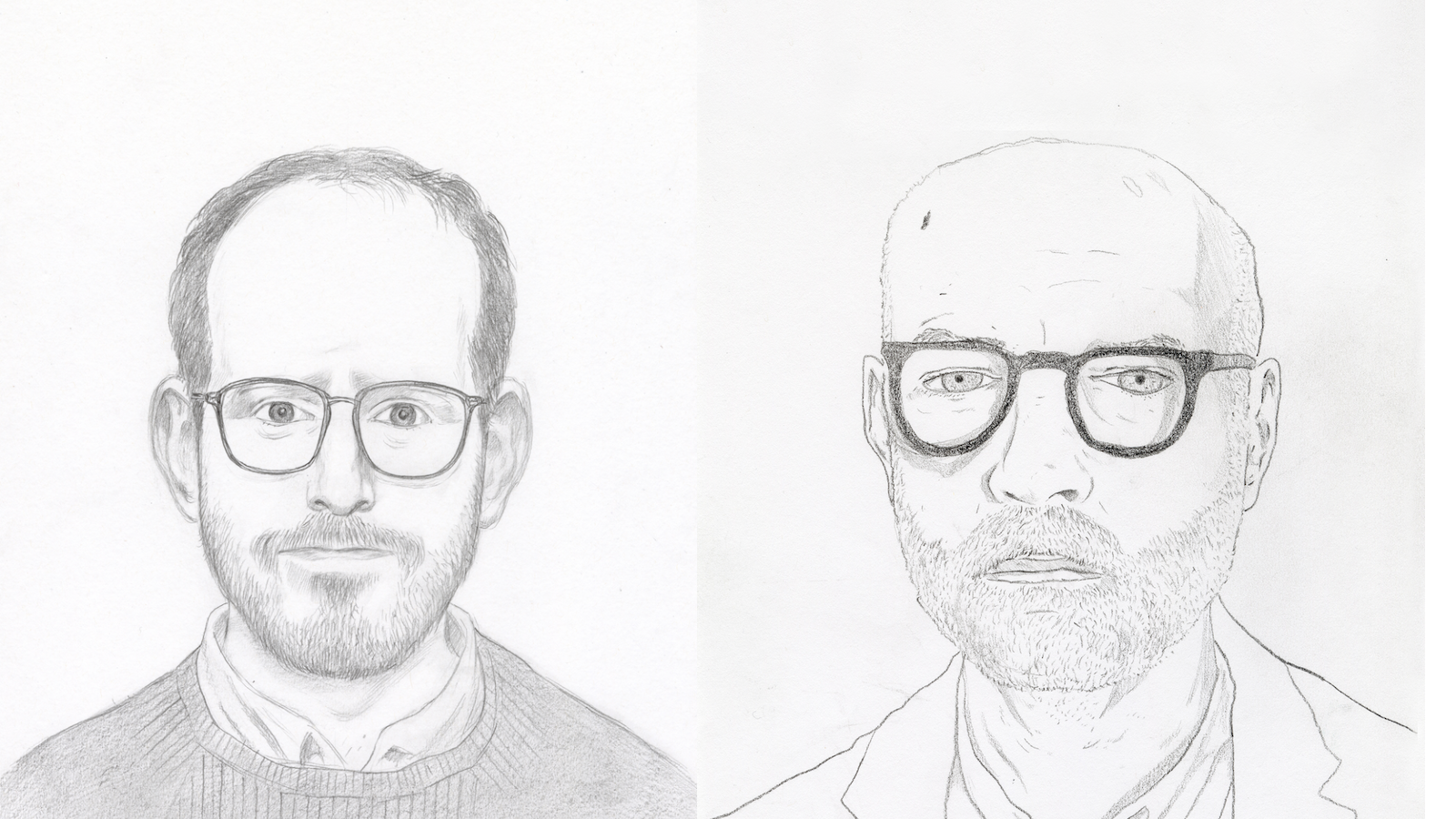

Metrgograph делится беседой двух друзей о походах в кино: режиссера Ари Астера и писателя, художника комиксов Дэниела Клоуза («Призрачный мир», «Уилсон»). Астер в очередной раз травит (и уточняет) историю про побег из зала, Клоуз вспоминает, как отказывался смотреть фильмы Астера; оба рисуют друг дружку.

«АА: Однажды я в ужасе выбежал из кинотеатра — помню, это был „Дик Трейси“ (1990), но недавно моя мама высказала иную версию событий. Может быть, я сбежал еще до того, как мы вошли. Было так страшно.

ДК: [Смеется] В нем много веских причин сбежать. Я думаю, что все художники, особенно кинематографисты, в детстве боялись фильмов. Меня никто никогда не водил в кино — это случалось редко, раз в год, и потому всегда было самым невероятным опытом. Я помню, как сходил на „Пиф-паф ой-ой-ой“ (1968), когда он вышел. Я все время поглядывал на часы, пытаясь понять, сколько времени у меня осталось, потому что было невыносимо думать, что [фильм] подходит к концу.

АА: Я помню, как смотрел „Могучие Морфы: Рейнджеры силы“ (1995), когда мне было девять лет, и на полпути я впал в глубокую депрессию из-за того, что я не мог обладать фильмом. Я знал, что тот день, когда смогу приобрести его на VHS и смотреть, когда захочу, так далек. Я испытывал ту же печаль при просмотре „Ниндзя-серферов“ (1993)».

***

Знаете ли вы, как сложилась карьера режиссера «Самого лучшего фильма» (2007)? В поисках работы Кирилл Кузин очутился в Беларуси, где поставил «национальный блокбастер» по историческому детективу Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». На Cineticle Михал Сандыга разбирается в прошлогодней катастрофе «Беларусьфильма».

«В надежде привлечь в кинотеатры хотя бы российского зрителя в режиссерское кресло был призван Кирилл Кузин, что логично, ведь его „Самый лучший фильм“ — идеальное реноме для экранизации национальной классики. Сценаристом оказался Глеб Шпригов, актёрами — тоже по большей части целая россыпь разнокалиберных россиян. Разумеется, разбираться в первоисточнике „варяги“ не стали, да и зачем: не для того их пригласили, ведь весь проект, по сути, попытка культурной автоколонизации. На российского зрителя рассчитана первая же сцена „Чёрного замка“, где очерчивается главный конфликт исторического пласта сюжета: православные беларусы не хотят перекрещиваться, а нехорошие католики прибегают к прямому насилию и предательству, чтобы навести свои западные порядки на здешних землях. Оставшийся за кадром московский царь Алексей, разорявший восточные территории Речи Посполитой со своей директивой „унии не быть, латинству не быть, жидам не быть“, надо полагать, как раз и стремился вызволить православных братьев, и война лишь по недоразумению запомнилась беларусам как Кровавый потоп».

Люсиль Хадзихалилович поговорила с Mubi о своей последней работе, «Ледяной башне» (La tour de glace, 2025). Кино с Марийон Котийяр и Гаспаром Ноэ о непростых съемках «Снежной королевы» демонстрировали в Берлине, откуда режиссерка уехала с премией «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области киноискусства. Трудно отделаться от ощущения, что главное интервью о фильме Хадзихалилович дала Википедии, настолько непомерной выглядит статья о малозаметной картине. В беседе с Лорой Стааб затрагивают темы сказок и сиротства, жестокой сцены поцелуя (см. ниже короткий метр о том же) и координаторах близости.

«Я начала с женственной фигуры Снежной королевы и того, что она могла бы олицетворять для такой девушки, как Жанна: ледяной идеал и в то же время женщина, у которой есть свои раны и темные стороны. После этого появилось кино. В сказке Ханса Кристиана Андерсена есть разбитое зеркало, которое искажает мир и коверкает перспективу. Я подумала, что это может быть метафорой кинематографа. Снежная королева и кинематограф представляют для Жанны искусственный, воображаемый мир, более захватывающий, чем реальный.

В кино меня привлекает атмосфера, а также детали. Мне нравится играть с физическими объектами, как с бусинами и хрусталем в этом фильме, и сказки дают мне такой материал. Меня привлекают вещи; думаю, что да, мои фильмы, вероятно, очень фетишистские. [Смеется.] Иногда этим фетишем может быть цвет, а не… скажем, лампа; что-то осязаемое. Возможно, в конечном итоге я снимаю фильмы, потому что хочу создать маленькую вселенную, где я смогу жить со своим фетишем, и хочу пригласить других людей разделить это со мной».

***

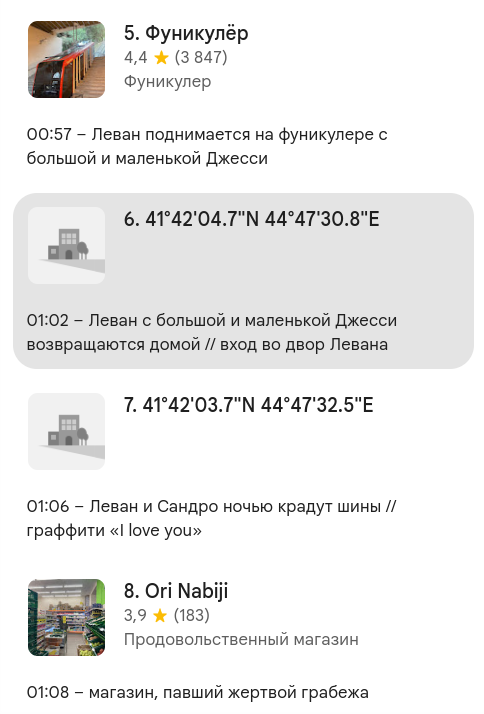

Перед просмотром «Лермонтова» (2025), только что вышедшего в онлайн-релизе, можно вернуться к предыдущему фильму Бакура Бакурадзе, автофикшену, «Снег в моем дворе» (2024). Прокатная компания «K24» собрала места действия на карте Тбилиси — можете убедиться, что Леван далеко со двора не уходит.

Журнал Film Comment рассказывает о посмертии французской студии «Эклер», существовавшей с 1900-х: здесь снимались первые киносериалы и работал Жан Эпштейн, позднее от кинокомпании остались съемочные павильоны в Эпине-сюр-Сен, повидавшие Жана Ренуара и Люка Бессона. Теперь арт-проект L’Abominable открывает на этом месте лабораторию, которая должна восстановить другую линию утраченного существования Éclair — работу с пленкой.

***

К 100-летию Майи Плисецкой «Петербургский театральный журнал» извлек архивный текст балетоведа Вадима Гаевского, в котором сходу возникает мотив непостижимости героини для средств видеофиксации.

«Среди множества записей Майи Плисецкой есть одна, о которой мало кто знает. Это не кинозапись и не запись для TV, и вообще не видеозапись. Это запись первого акта балета „Дон Кихот“, сделанная на аудиопленке для аудиомагнитофона. Изображения нет, есть только звук, мы не видим балерины, а лишь слышим восторженный, стадионный рев шеститысячного зрительного зала Кремлевского Дворца съездов при любом ее появлении на сцене. Даже звучание оркестра заглушено, но каким-то образом возникает более или менее явственный след невидимых вариаций. И более того, ощущаешь, насколько Плисецкая полна той страстной энергии, которая таится в глубинах классических и демиклассических партитур Горского и Петипа и которая является сущностью старинного испанского танца. В этой сверхстрастности — залог быстрых успехов Плисецкой уже на первых порах, но также — один из секретов московской исполнительской школы. Недаром здесь был поставлен „Дон Кихот“. Плисецкая — балерина-москвичка в самом полном смысле этих слов, хотя ее отношения с Москвой и с московским Большим театром складывались драматично».

***

«ИК» делится интервью с авторами фильма «Волки» (2025) Михаилом Кулунаковым и Ольгой Кулунаковой, режиссером и оператором соответственно. Действие картины, которая на той неделе вышла в прокат, происходит на Алтае в конце позапрошлого века.

«Александр Гвоздев. „Волки“ — это второй фильм, снятый на алтайском языке. Первым был ваш же дебют. Вряд ли это можно объяснить одними только клише о необходимости сохранения языка и культуры. Почему для вас это так важно? И создает ли это коммуникационные трудности на площадке?

Михаил Кулунаков. Я не думаю про сохранение языка и про сохранение культуры. Для меня важна сама история, уже она подсказывает культурный код.

Я часто слышал на фестивалях вопросы от зрителей: „Почему нельзя было снять этот фильм на русском языке?“ или „Нельзя ли было сделать дубляж?“. Дубляж мы как раз сделали, и во многих кинотеатрах по России фильм будет демонстрироваться с закадровым переводом. Но алтайский язык здесь принципиален. Он придает миру фильма свой определенный ритм, свою пластику.

С коммуникацией на площадке все было хорошо, актеры владеют языком. Сложность лишь в поисках финансирования на этническое кино. Бывали случаи, когда я писал сценарий, а мне говорили: „Все здорово, но есть условие: этническую составляющую напрочь убираем“».

Напомним, что 25-минутная работа Михаила Кулунакова «Изгородь», также снятая на алтайском языке, доступна на платформе «Пилигрим».

***

На Spectate опубликован фрагмент из сборника эссе Зигфрида Кракауэра о фотографии «Перед лицом времени».

«Многие абстрактные фотографии отличает специфическая двойственность. C одной стороны, они стремятся произвести на зрителя впечатление, подобное тому, что он получает от живописи, — некоторые снимки и в самом деле выглядят как репродукции произведений искусства; c другой стороны, их в первую очередь будто бы занимают определенные аспекты не искаженной вмешательством природы. Представляя собой впечатляющие пограничные случаи, эти фотографии возникают как порождение двух конфликтующих тенденций — желания проецировать вовне внутренние образы и желания запечатлевать внешние формы. Очевидно, такие снимки являются подлинными фотографиями в той мере, в какой следуют второй из тенденций. Их истинно фотографическая ценность определяется реалистичностью. Примечательно, что Эдвард Уэстон, который одно время был приверженцем обеих тенденций, постепенно отверг идею фотографии как проекции внутренних образов. „Камера должна использоваться для фиксации жизни, — отмечал он в дневнике, — для передачи самой сути и квинтэссенции изображаемого предмета <…>. Я не пройду мимо интересных абстракций, но убежден, что подход к фотографии должен быть реалистическим“. Его слова кажутся тем более убедительными, если учесть, какое значение он придавал абстракции».

Что посмотреть?

«Где вы сейчас, Бертран Бонелло?» — 14-минутный автопортрет продолжает цикл онлайн-кинотеатра одного фильма Le Cinéma Club. Почему к себе на вы? Штука в том, что короткий метр был заказан центром Помпиду, и входит в совсем другую серию, в рамках которой на аналогичный вопрос посредством камеры отвечали Келли Райхардт, Джафар Панахи, Ричард Линклейтер и прочие.

«Часто, когда я заканчиваю работу над фильмом, я понимаю, о чем он на самом деле. Я предпочитаю работать маленькими шагами, а потом, когда фильм закончен, вы делаете шаг назад и понимаете — ах, вот о чем он был. Мне нравится позволять себе удивляться своим собственным фильмам».

***

На сайте New Yorker «Двое обмениваются слюной» (Deux personnes échangeant de la salive, 2024) — парижская антиутопия Натали Мустеата и Александра Сингха, в которой насилие над лицом становится частью повседневных транзакций. Дорин Сейнт Феликс пишет:

«Но эта пощечина. Наказание, плата, соблазн — в ней всё одновременно. Я могла бы рассказать о силе аллюзии в фильме, о его способности отразить наше собственное больное общество. Но что меня больше всего интересует в этой пугающей работе, так это пощечины. В кинематографе нет ничего более чистого, чем лицо. Любовь камеры к лицу — это изначальный замысел режиссера. Таким образом, пощечина приводит к визуальному искажению и духовному предательству — камера восстает против объекта своей любви».

Линн Рэмси записала подкаст с Mubi по поводу «Умри, моя любовь» (Die My Love, 2025). Разговаривают про героиню Дженнифер Лоуренс, ее звериную натуру и референсы из фауны.