Дайджест 25.09.

В 1977 году у дуэта Жан-Мари Штрауба и Даниэль Юйе вышел фильм «Любая революция — бросок костей» (Toute révolution est un coup de dés, 1977), который был посвящен Франсу ван де Стааку. В те годы нидерландский художник и режиссер-экспериментатор бывал у них в гостях в Риме, где и познакомился с Йоханом ван дер Кейкеном, который взял у него интервью. Спустя почти полстолетия и четверть века с момента смерти ван де Стаака, Sabzian публикует английскую версию их беседы. Как режиссер ван де Стаак работает со своего рода адаптациями, но в основе его фильмов — принципиально трудные, сопротивляющиеся кинематографу тексты Спинозы, соотечественника Геррита Каувенара и других.

«Фильм о Спинозе, а также „Десять стихотворений Хуберта Корнелиша Пуута“ основаны на текстах, написанных в XVII веке. Немецкий писатель второго ряда, Фридрих Гризе написал текст для „Meine Heimat mijn vaderland“ в 1932 году. [Слова „Meine Heimat“ и „mijn vaderland“ являются немецкими и голландскими эквивалентами слов „Моя родина, моя страна“ соответственно]. В случае „Meine Heimat“ меня интересовала не личность автора как таковая, а только этот конкретный текст. Ну, конечно, эти тексты остались в прошлом, но благодаря записи на современном оборудовании они перенесены в настоящее. Как вы знаете, актуальное уже присутствует в фильме. Из-за технических средств, применявшихся на съемках, за счет актеров, погодных условий... Из-за множества обстоятельств актуальное уже присутствует. В таком случае главным стимулом для создания фильма был бы вопрос: насколько то, что скрыто под слоем исторической пыли, достаточно сильно, чтобы противостоять актуальным обстоятельствам? В [„Десяти стихотворениях“] я еще ярче отразил этот аспект, постоянно манипулируя природными декорациями. Например, между столбами натянута большая простыня, которая раскрашена и развевается на ветру. Таким образом можно сказать, что колебание простыни является актуальным: сегодня ветер дует в эту сторону. Что ж, вернемся к текстам Спинозы: я разработал их форму как музыкальную партитуру, которая исполняется перед камерой. И когда это происходит, вы замечаете, насколько эти тексты сопротивляются современному миру звуков. Ведь каждый звук, который можно услышать на месте съемки, будь то автомобили, люди, птицы, самолеты, ветер, нарушает текст».

Исследовательница кино и кураторка кинопрограмм Дома радио Даша Чернова взяла интервью у Аристотелиса Марагоса, читайте в «Синема Рутин». Начинается с почти что рецепта оживления остывших восприятий:

«Даша Чернова: Чтобы сделать „Хронометристов вечности“, вы сократили, художественно перемонтировали и распечатали на бумаге телевизионный мини-сериал Тома Холланда „Лангольеры“ (1995), основанный на одноименной повести Стивена Кинга. Почему вы решили работать с условным found footage, трансформировать чужие изображения, а не снимать свои?

Аристотелис Марагос: Я делаю и „обычные“ фильмы, которые надо снимать на камеру, еще я аниматор, так что в моей практике есть и актеры, и рисунки, и работа, где я сам по себе. „Хронометристы“ — особенный случай, я посмотрел сериал Холланда еще в детстве и был в восторге. Спустя десятилетия я вернулся к нему и понял, что он уже не вызывает те же эмоции. С помощью „Хронометристов“ я переоткрыл для себя фильм, который тронул меня в детстве, тот фильм-воспоминание, фильм-сон.

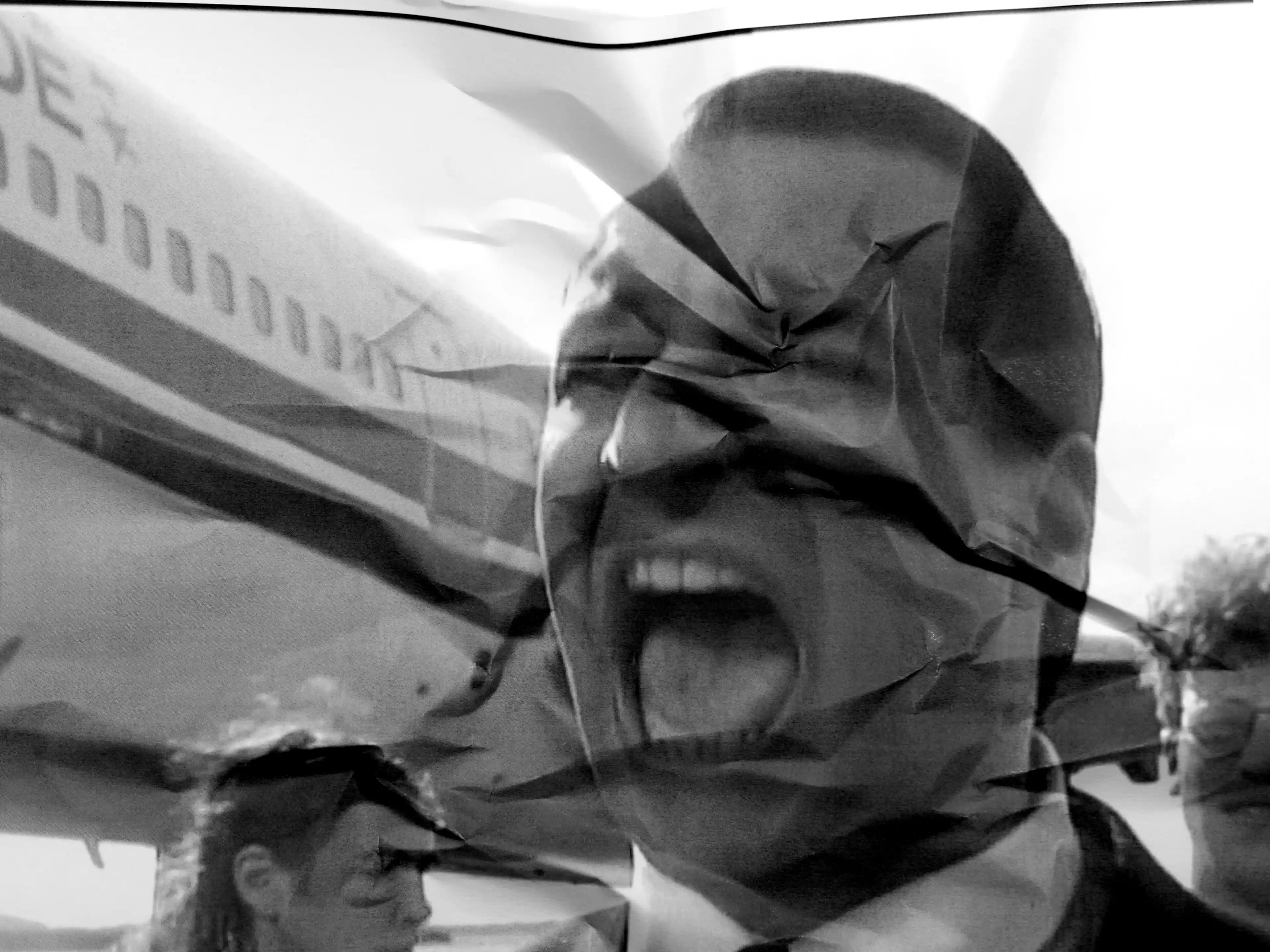

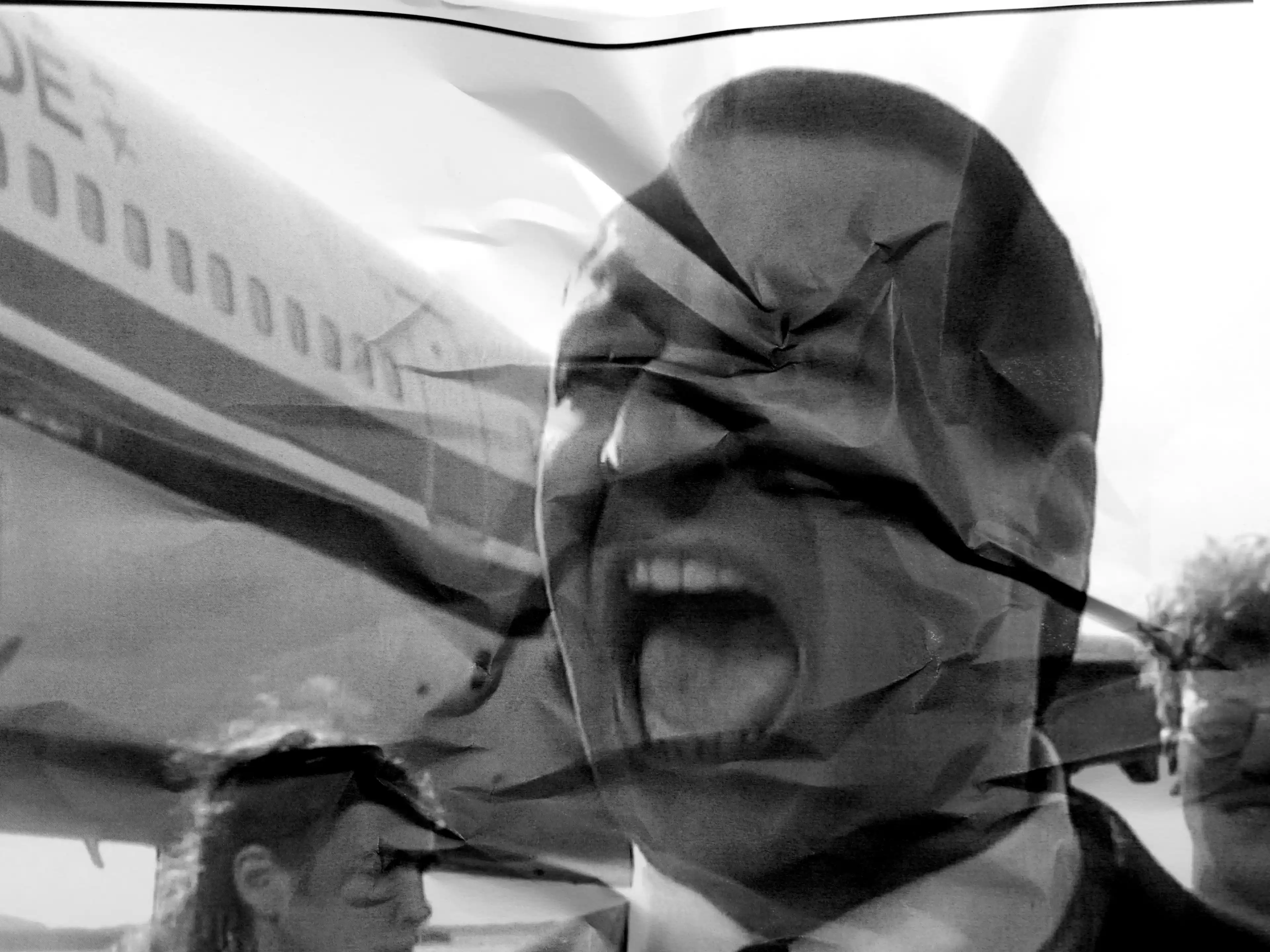

Идея печатать кадры на бумаге и рвать их навеяна сюжетом „Лангольеров“ [По сюжету пассажиры ночного рейса просыпаются и обнаруживают, что почти все люди на борту исчезли. Самолет экстренно садится в аэропорту, который оказывает заброшен. Герои понимают, что перенеслись в прошлое, где время пожирают чудовища-лангольеры. — прим. ред.]. Работа с бумагой позволяла мне следить за психозом главного героя, мистера Туми, и исследовать, как медиум может отражать сознание и время. В „Лангольерах“ я вижу историю его детской травмы, связанной с отцом. В некотором смысле мистер Туми и спровоцировал появление пожирателей времени, он дает им имя, рассказывает их предысторию, так что в моем представлении монстры-лангольеры — это плоды его сознания».

***

Необыкновенная колонка появилась на Film Comment: отбывающий пожизненное заключение автор, выступающий за реформу пенитенциарной системы, рассуждает о тюремных фильмах и своем отношении к голливудским репрезентациям сидельцев.

«Когда в 2004 году в Центральной тюрьме Северной Каролины заключенным показывали комедию „Жизнь приятеля“ (1999), я не смог высидеть и получаса. Фильм с Эдди Мерфи и Мартином Лоуренсом в главных ролях рассказывает о паре бутлегеров из Нью-Йорка, которых несправедливо осудили за убийство и отправили на пожизненное заключение в штате Миссисипи в 1930-х годах. Мои друзья смеялись до упаду. Но в свои 25 лет я уже отсидел два года по приговору о пожизненном заключении без права досрочного освобождения за убийство. Наблюдать за множеством заключенных в клетки чернокожих мужчин — таких же, как я — на экране было не слишком увлекательно, несмотря на то, как сильно я любил ходить в кино.

Пятничные вечера кино в Центральной тюрьме приближали меня к свободному миру, насколько это было возможно. Мы с друзьями несли чипсы, газировку и пинты мороженого в переполненный зал. На 120 минут я сбегал из тюрьмы, чтобы полюбоваться на шпионов, раскрывающих дьявольские заговоры о мировом господстве, на неудачников, преодолевающих скромное происхождение ради достижения великих целей, и на экзотические места, которые я никогда не увижу лично, отбывая пожизненное заключение.

Но просмотр фильмов о тюрьмах в заключении разрушил мое представление об эскапизме. Мне не понравилось, что в этих фильмах сюжет основан на стереотипах о заключенных. Часто в них насилие изображается как приемлемое последствие для мужчин, продемонстрировавших уязвимость вместо жесткости. Они укрепляют в обществе представление об обычном заключенном как о сверхмаскулинном головорезе, который никогда не сможет реабилитироваться. В таких фильмах, как „Второй шанс“ (2006), „Обсуждению не подлежит“ (2002) и „Все или ничего“ (2005), чернокожие заключенные были ничем не лучше счастливых рабов в сериалах прошлых лет. Персонажи, которых я видел, не соответствовали моей реальности, поэтому я гнушался их».

***

Все вышли (в тираж или в гейт, в тишину или в черный список) — а он остался. Изумительный портрет главного актера эпохи позднего путинского кино получился у Лилии Шитенбург — на страницах «Сеанса».

«Поэтому вы не услышите, не прочтете, не поймаете его ни на едином слове внутреннего монолога — потому что никакого монолога там нет. Узнать, о чем конкретно думает его герой в ту или иную минуту практически невозможно — за исключением тех случаев, когда актер сознательно это демонстрирует (тут он вполне техничен). Но это полдела. Все дело в том, что зрителю в эти моменты остро захочется узнать, о чем таком он думает. Не потому, что зритель скоропостижно вдруг заинтересовался внутренним миром „братков“ и гопников. А потому что Юра Борисов, освоивший тот самый гамлетовский взгляд, который „повернул глаза зрачками в душу“, смотрит, кажется, в такие пропасти, которые глубже разума, души, индивидуальности. Его „центром тела“ (по Михаилу Чехову), средоточием сути, почти всегда оказывается солнечное сплетение, диафрагма, точка, где взрыв восторга или подавленный вопль ужаса равно вытесняют воздух. Внутри персонажа не „кипят страсти“ и не бушует „буря чувств“ — но там безусловно творится нечто безымянное, немое и грандиозное, и творится так, что к поверхности лица почти не приближается. Смысл в этом „почти“.

Редкие недоброжелатели иронизируют, что вместо внутреннего монолога у Юры Борисова „тишина в отсеках“, как у подводной лодки, оттого, что он не то чтобы доктор философии. Но это как раз совершенно не релевантно (русских артистов исторически не готовят в интеллектуалы, и никому это не мешало создавать иллюзию „многостраничных“ подробнейших подтекстов). Борисов — по причинам едва ли до конца ясным ему самому — сделал основой актерского стиля ту самую пульсирующую непроницаемость, чуть приоткрытый вход (не нараспашку!) внутрь своего отражения на экране, намек на неведомые бездны — которые в совокупности и составляют классическое понятие киногении. Отчего лучшие его длинные крупные планы представляют собой не что иное как „признания, вырванные у самой жизни и природы“. То есть Луи Деллюк — и наш Юрец (как его до недавнего времени звали даже в интервью). Не, ну а чо?!».

***

Сам автор, вероятно, от такого определения бы отмахнулся, а все же: программный текст Алексея Тютькина вышел на Cineticle.

«Нужно было дождаться появления звукового кинематографа, чтобы окончательно и бесповоротно понять, что переработать речь в текст, написав сценарий, и вернуть текст в речь, разыграв его между актёрами — сложнейшее дело. Несомненно, театр также основан на этом превращении, но именно кино, увидев и ухватив чудо пресуществления текста в речь, даёт зрителю возможность понять и проанализировать запечатлённое.

Одна из задач кинорежиссёра, как и режиссёра театрального, кроме всего важного прочего — услышать фальшь превращения сценарного текста в живую (оживлённую? реанимированную? воскрешённую?) речь: в „Безумной любви“ (L’amour fou, 1969) Жака Риветта театральный режиссёр Себастьян, сыгранный Жан-Пьером Кальфоном, бьётся над расиновским текстом, прибегая к разнообразным ухищрениям, но всё тщетно; апокриф поведал, как Анатолий Солоницын недобрым словом поминал братьев Стругацких, которые написали монолог Писателя, а актёру нужно было его проговорить — совершить преображение текста в речь; невозможно вымарать из памяти Иннокентия Смоктуновского, который козлит „Но играть на мне нельзяяя“ (явная ошибка слуха Козинцева) или Олега Борисова, который киксует, проговаривая во второй раз обычную бытовую реплику „Надо что-то делать“ (внезапно накатившая глухота Абдрашитова).

Кинематограф высвободил прямолинейный смысл фразеологизма „Говорить как по писаному“, то есть произносить речь заранее выученную, речь-текст. Иногда оживление такой химеры понималось режиссёрами как неразрешимая проблема, и они придумывали обходные стратегии, характеризующиеся широчайшим спектром методик: от съёмки звуковых фильмов без диалогов (капитуляцию перед текстом Мирослава Слабошпицкого в „Племені“ многие восприняли как мастерский режиссёрский ход — многие, но не все) до создания „разговорных“ фильмов, в которых текст сценария никто и не собирался превращать в речь на экране (в этом крайнем положении спектра царствует Маргерит Дюрас, которая и превращала текст почти в музыку, и зачитывала текст за кадром, и отрывала текст от показанного в кадре, и приклеивала текст одного фильма к другому и многое другое)».

***

На Spectate Алина Машкина рассуждает о лиминальных пространствах с иллюстрациями из фильма «Backrooms. Enderman» братьев Кононовых.

«Далее рассмотрим „какие-угодно-пространства“ из работ Жиля Делеза о кино. Делез подчеркивает важность понимания „каких-угодно-пространств“ не в качестве универсальных, но в качестве содержащих импульс виртуальной сочетаемости, которая в свою очередь становится возможной благодаря утрате установленных метрических отношений между частями таких пространств. Это реализуется посредством изображения, например, индустриальных пейзажей, лишенных своего привычного наполнения, в первую очередь, двигающихся людей. У Михаила Ямпольского в книге „О близком. Очерки немиметического зрения“ высказывается мысль о том, что наименее экспрессивное в кино (имеются в виду предметы мебели и прочие нечеловеческие объекты, мало склонные к активностям, а также их ансамбли) обладают большими расширительно-семантическими возможностями, в то время как экспрессия человеческих чувств на экране склонна к уплощению. Даже если лиминальное является по совместительству местом памяти, оно достаточно нейтрально, чтобы быть местом памяти не для меня одного, а для многих (сочетание стерильной анонимности с интимностью воспоминаний). И какие-угодно-пространства Делеза пусть и становятся местом ожидания аффекта, но их опустошенность работает благодаря тому, что вне есть нечто другое, очень человеческое и обитаемое; можем добавить и то, что лиминальные пространства работают благодаря тому, что их можно противопоставить социально более наполненным местам».

Что посмотреть?

Кинокритик Лилия Шитенбург и киновед Алексей Гусев 99 минут говорят о пределах неопределенности и хаосе нечитаемости.

***

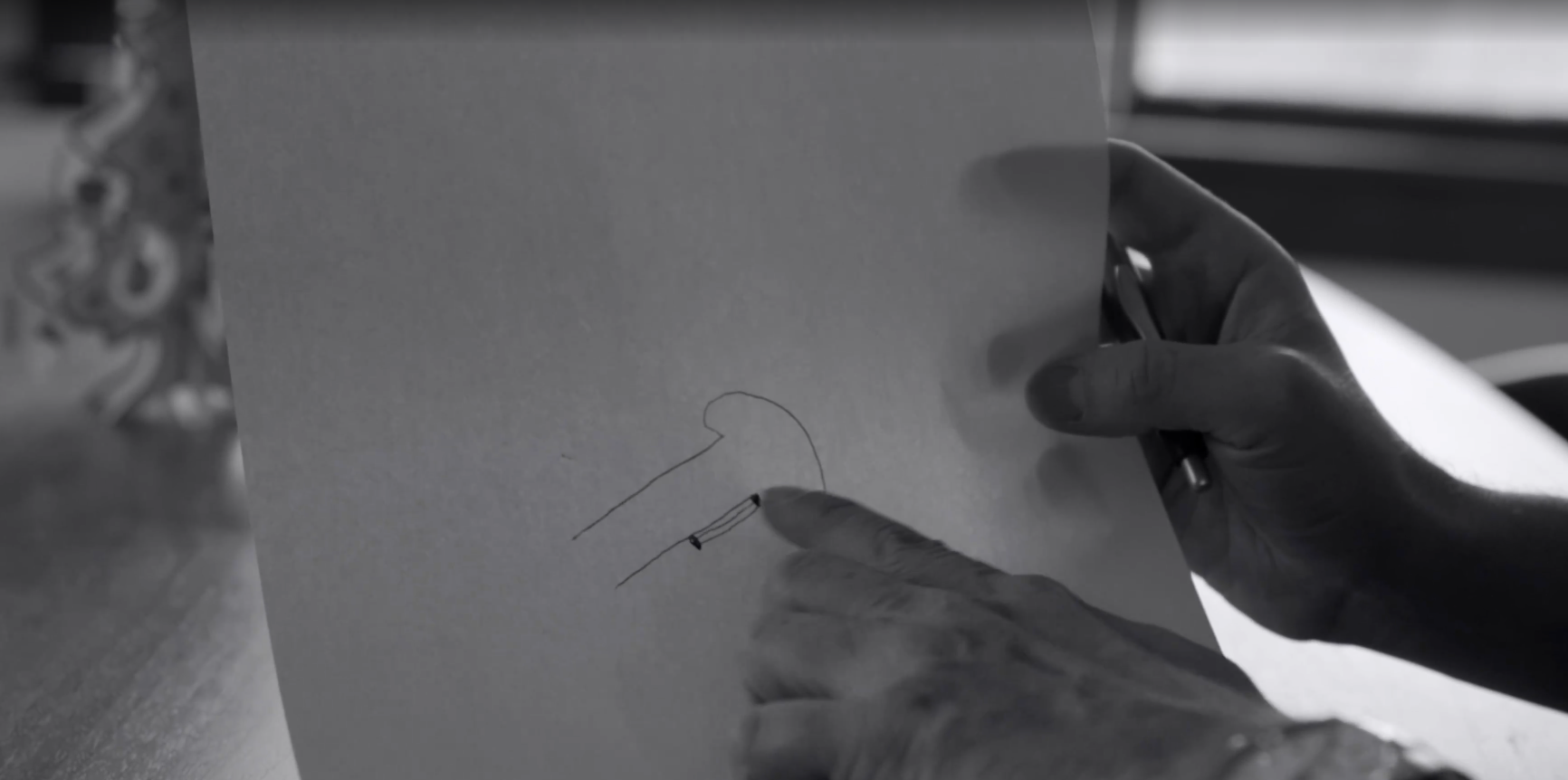

e-flux делится работой «Первая четверть» (The First Quarter, 1973) американского художника-концептуалиста Лоуренса Вайнера.

«Используя структуру игрового фильма в качестве основного формата, „Первая четверть“ использует принципы кинематографа в стиле „новой волны“ в качестве образца для подражания. Одновременные реальности, измененные ретроспективные кадры, игры со временем и пространством — все это составляющие формы и содержания фильма. Поскольку изначально фильм был снят на видео, а затем перенесен на 16-миллиметровую пленку, „Первая четверть“ приобрела поэтичный, мягкий вид. Диалог полностью состоит из текста, который произносится и читается, выстраивается, разыгрывается, пишется и рисуется актерами».

***

«Моими главными критиками всегда остаются родители. Мой папа вечно говорит: „О, хорошая рецензия в „Нью-Йорк Таймс”, но я посмотрел в сети, и Миша из Мурманска говорит, что как писатель ты иссяк”».

Гари Штейнгарт — известный американский писатель родом из Ленинграда, автор «Абсурдистана» и «Супергрустной истории настоящей любви». В короткометражном доке от «Нью-Йоркера» Штейнгарт рассказывает о том, как в детстве процедура обрезания в Квинсе пошла наперекосяк. «Они сломали мой пенис, но не сломили мой дух».

Археология постсоветского подполья продолжается в ТГ-канале Paracinemascope. На этот раз взгляд падает на фильм «Вверх, вниз. История человека, который жил-жил да стал пикселем» (2023, реж. Андрей Сильвестров), монтажную работу про девяностые.

«Первые же использованные в фильме фрагменты наглядно объяснили, почему Сильвестров не снял за девяностые ничего серьёзного, хотя снимал всё десятилетие. Отсутствие результата оказалась признаком здоровой самокритики, его попытки снять видеофильм оказались крайне вторичной стилизацией под Юхананова, фамилия которого прозвучала буквально сразу. Но взгляд на эту беседу из нашего времени добавил второе дно, так как я с первого взгляда узнал в одном из юных художников будущего телепродюсера Дмитрия Троицкого. В итоге все эти фиксации диалогов и монологов группы молодых оболтусов, любивших рассуждать на камеру о создании медиадвойников, навечно застывших на видео, смотрятся совсем иначе чем если бы их сразу смонтировали в подпольный фильм. Медиадвойник будущего Троицкого с портфолио из авторских проектов вроде „Дома 2“ нависает как башня над своей юной и наивной версией, только осваивающей свою первую камеру».

***

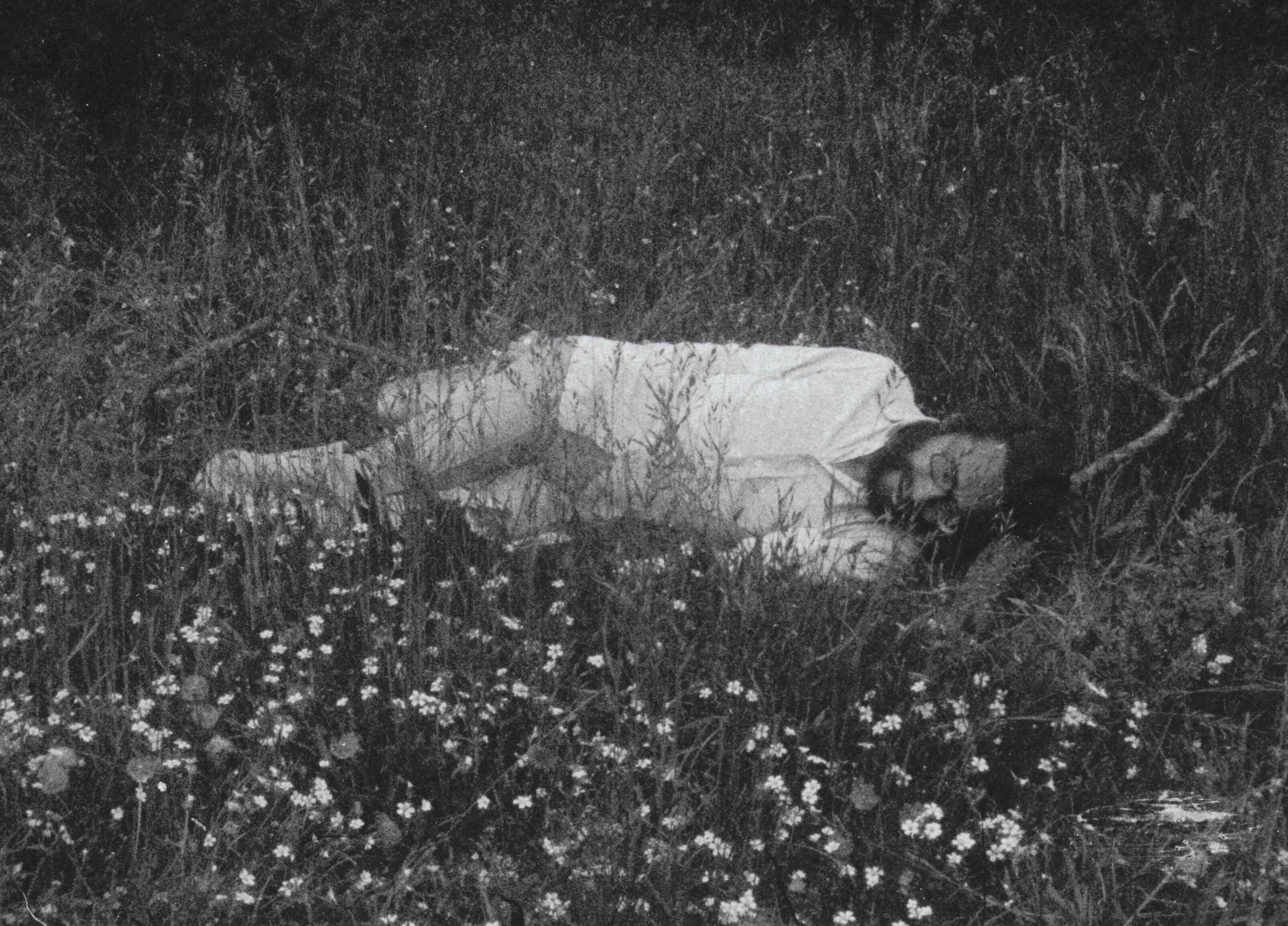

На конец недели оставьте «Ретрит» (The Retreat, 2023) Геларе Хошгозаран, основанный на их эссе «Слишком много и ни одного дома для изгнания» и рассматривающий изгнание как форму ретрита. Его точкой становится местность на Юге Франции, неподалеку от психиатрической лечебницы, в которой работал философ Франц Фанон.

«Спектр изгнания находится где-то между его часто нелюбезным, метафорическим использованием странствующими художниками, которые никогда не возвращаются домой, и его версией, настолько пропитанной ностальгией, что заставляет человека непрерывно воспроизводить симулякр прошлого. Зажатые между домашней жестокостью и имперскими злодеяниями, некоторые из нас бесконечно вращаются по их орбитам. Вращаясь вокруг своего дома, который, подобно двум отрицательным полюсам магнита, удерживает друг друга на определенном расстоянии, мы постоянно, ad nauseam, пишем о нашем двойственном отношении к ожиданию. Что мы можем сказать о продолжительности этого опыта, обусловленного невозможностью возвращения и прибытия в страну? Как мы можем говорить об опыте, у которого нет четкого начала и конца? Как бы это выглядело, если бы вы попытались осмыслить эти события, в то время как они меняют все ваши представления о времени и пространстве, а также о непрерывности? Во многих отношениях изгнание функционирует как музей, где предметы и истории увековечиваются, не погружаясь в прошлое».

***

С опозданием, но киваем на видеоэссе о Романе Михайлове.

Автор: Никита Смирнов