Дайджест 24.07.

Что читать?

Mubi выпустили седьмой выпуск печатного зина Notebook magazine, он посвящён тому, что невозможно поймать объективом камеры, тому, что остаётся скрытым и скраденным:

Хотя кино является фотографическим искусством, многие предметы и переживания не передать на плёнке так, как мы их воспринимаем в жизни, если их вообще можно воспроизвести. Седьмой номер посвящён именно этой теме «непередаваемого», которую приглашённый редактор Паоло Черки Узай исследует во вступительной статье. НЛО, трюковые съёмки, гипноз, микроскопическая съёмка и спекулятивные технологии будущего — всё это появляется на страницах этого номера.

Онлайн можно прочитать текст Паоло Черчи Усая «Непередаваемое: кино, которого никогда не было или не должно было быть». Он осуществляет медиаархеологическое исследование, описывая то, как кинематограф постепенно, десятилетие за десятилетием сбрасывал с себя различные ограничения, но всё же всегда оставалось нечто неподвластное фиксации камерой:

…На первый взгляд, старение невозможно запечатлеть на плёнке: можно либо оставить камеру включённой, как в видеонаблюдении, либо прибегнуть к таймлапсу — именно так и поступил Эптед, с той разницей, что его герои старели со скоростью жизни, как и зрители. На самом деле, существует три вида «непередаваемого на плёнке»: то, что нельзя (или не могли) снять по объективным или техническим причинам (жерло вулкана во время извержения, дно Марианской впадины, движение тектонических плит); то, что находится за пределами визуального восприятия (например, сны, воспоминания, ощущения, не связанные со зрением); и события, которые не следует снимать из этических соображений или согласно нормам определённой культуры.

Главный «виновник» непередаваемого — сама камера. Многие кадры из цикла Up были бы немыслимы в 1895 году просто потому, что операторы не могли записывать больше минуты непрерывно. В ту эпоху кинематографистам приходилось бороться с «непередаваемостью» цвета и звука: первый воссоздавали с помощью ручной раскраски, трафаретов и первых аддитивных или субтрактивных процессов; второй — через эксперименты с синхронизацией изображения и оптической звуковой дорожкой, предвестниками грядущих технологий.

Многое оставалось недоступным для операторов Эдисона и Люмьера — например, съёмка сумерек, микроба или раскалённой печи. Невозможно было передать и движение от первого лица, но вскоре железная дорога решила эту проблему, подарив миру «призрачные поездки» — один из самых завораживающих аттракционов раннего кино.

(...)

Однако чем глубже мы погружаемся в границы человеческого восприятия, тем сложнее провести черту между физически невозможным для съёмки и его онтологическим аналогом. С сенсорной точки зрения, галлюцинации под воздействием ЛСД ощущаются абсолютно реально, но на плёнке их можно передать лишь через имитацию — создавая новые образы, напоминающие эти видения. То же самое можно сказать о мираже в пустыне, который способно распознать только наше зрительное восприятие. С другой стороны, еще столетие назад заснять зрительное восприятие существ вроде лягушек и комаров казалось невозможным. Но находились учёные, которые не сдавались: биолог Оксфордского университета Гарри Элтрингем ещё в 1918 году сумел сделать фотографию через глаз светлячка.

Новый номер вышел также у австралийского онлайн-журнала Senses of Cinema:

Пока мир продолжает погружаться в водоворот насилия и авторитаризма, журнал Senses of Cinema не имеет иного выбора, кроме как сохранять верность освободительной силе кинематографа и его строгой рефлексии о нём. В соответствии с этой миссией, настоящий выпуск содержит не менее 12 основных статей, которые исследуют и подвергают критическому анализу движущееся изображение с множества (часто взаимосвязанных) перспектив.

Среди текстов, на которые стоит обратить особое внимание:

Эссе Сарва Герстена, посвящённое Джеймсу Болдуину. Отношения писателя с собой, Парижем и кинематографом разбираются с опорой на два фильма: художественный «Джимми» (2024) Яшаддая Оуэнса и документальный «Встреча с мужчиной» (1970) Терренса Диксона:

Запечатлев сознательный отказ Болдуина подстраиваться под ограниченное видение Диксона, фильм «Встреча с мужчиной» (непреднамеренно) создаёт поразительный документ той несравненной стойкости и яростного интеллекта, за которые Болдуина так почитают. Задача «Джимми» в каком-то смысле противоположна: освободить Болдуина от существования в нашем воображении исключительно как титанической публичной фигуры и напомнить нам о более частной, неуловимой стороне писателя. Рядом с лёгким принятием Джимми идеи, что вся полнота человечности Болдуина превосходит чьё-либо полное понимание, напряжение в «Встреча с мужчиной» проистекает из безынтересного, коварного заблуждения Диксона — будто не только возможно полностью познать Болдуина, но что он, режиссёр, уже достиг этого понимания. Оба фильма вращаются вокруг намёка на этику, где эмпатия принимает, а не побеждает межличностную непостижимость».

(...)

«Книга-исследование Болдуина «Дьявол находит работу» (1976), сочетающая кинокритику и мемуары, существует в отношениях формата «не против, а в созвучии» с американским кинематографом, воспринимая кино и жизнь как взаимосозидающих собеседников. В этом тексте Болдуин даёт экстраординарное свидетельство о кинематографе, вместе с которым и через который он жил, учился и становился собой. Результатом становится, помимо прочего, трактат о последствиях отказа Голливуда признать право своих чернокожих персонажей на непрозрачность».

В «Дьяволе...» Болдуин перемещается между воспоминаниями о том, какое влияние на него оказала учительница Орилла «Билл» Миллер — он рассказывает, как в 12 лет она привела его в «то, что мы называли кинотеатром, но что на деле стало моим первым входом в кинематограф моего сознания» — и проницательным анализом самодовольно либеральных фильмов вроде «Полуночная жара» (Норман Джуисон, 1967) и «Угадай, кто придёт к обеду?» (Стэнли Крамер, 1967), которые упрощают сложность своих чернокожих персонажей. По мере того как обвинение Болдуином Голливуда в поддержании белого американского статус-кво переплетается с его личными воспоминаниями, подлинная значимость его мемуарных фрагментов и критических замечаний раскрывается именно в их взаимном освещении.

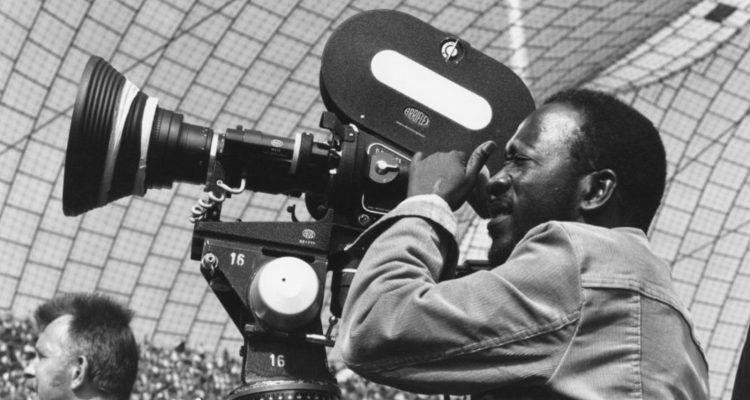

Раздел Great Directors пополнился биографией Усмана Сембена — «отца африканского кинематографа»:

Усман Сембен прежде всего вошёл в историю как автор поворотных для африканского кинематографа фильмов. Его ранние работы ознаменовали лингвистический и культурный переход: от историй об африканцах, снятых колониальными режиссёрами или потомками колонизаторов на языках метрополий — к аутентичным историям, создаваемым коренными африканскими кинематографистами на местных языках. Став первым, кто осуществил этот переворот в истории африканского кино, Сембен получил титул «отца африканского кинематографа»».

Однако его наследие заслуживает оценки и с других позиций. Он больше, чем просто «отец африканского кино», и должен быть признан выдающимся режиссёром сам по себе. В конце концов, его вклад в киноискусство выходит за рамки лишь языкового и культурного сдвига в кинематографическом языке региона. Работы Сембена выделяются на фоне современников своими радикальными элементами… За ним закрепилось место в киноистории как режиссёра, посвятившего себя изображению различных форм освобождения. Поэтому его принято относить к «революционному кинематографу» — его фильмы политизированы и находятся под прямым влиянием марксистско-ленинской идеологии, хотя при этом их нельзя отнести ни к «соцреализму», ни к тому, что сам режиссёр называл «кино знаков». В данном случае, возможно, лучше предоставить зрителю право самому определять, к какой традиции в действительности принадлежат его фильмы.

Вебзин Spectate публикует доклад 1989 года режиссёра, художника, педагога и худрука Электротеатра Станиславский Бориса Юхананова, посвящённый теории видеорежиссуры:

Итак: актёр и режиссёр. Видеоактёр и видеорежиссёр. Здесь очень существенен, на мой взгляд, опыт театра. Во всяком случае, в моей практике. Но здесь существует некоторое разделение: момент субъективный (и существенный для меня) и момент объективный, который, независимо от того, существенен он для меня или нет, является каноном или законом видеокино, и об этом я постараюсь в строгой форме специально сообщить в конце, дабы не привносить сюда собственной сиюминутной скороговорки. Итак. Взаимоотношения видеоавтора и видеоактёра скорее всего напоминают взаимоотношения внутри структурного игрового театра. Два слова о том, что я под этим подразумеваю, потому что здесь мы уходим на некоторую более специфическую глубину, о которой имеет смысл сказать. Дело в том, что в русской режиссуре в последнее двадцатилетие сложилась одна удивительная, по-своему роковая история. Это взаимоотношения рисунка и структуры. Все 60‑е годы строились в нашей отечественной режиссуре и в нашей отечественной практике на отчётливой работе с рисунком. Актёр учился наполнять рисунок, режиссёр учился его задавать. Это одновременно были отношения с диалогом и со словом, ибо диалог понимался как напряжённая жизнь «психологической проволоки» (я пользуюсь определением А. В. Эфроса), которую выстраивает режиссёр, прокладывая своим телом перед удивлённым и впитывающим оком и слухом актёра, и наконец актёр в беспрерывной веренице повторений осваивает этот рисунок настолько, что может и внутри него и не меняя его, импровизировать. Это мелодический подход к режиссуре, который обосновал все самые серьёзные достижения в театральной режиссуре конца 60‑х — начала 70‑х годов».

Film Comment поговорили с Петером Черкасски — исследователем, классиком экспериментального кино, работающим преимущественно с найденными изображениями:

— Каково ваше отношение к мейнстримному нарративному кино? Ваши работы — это критика мейнстрим-кинематографа?

— Нет. Раньше я был резко критичен к мейнстримному кино, но теперь я его обожаю. Я люблю сериалы. «Клан Сопрано», «Прослушка», «Наследники» — что угодно. Я видел их все. Я люблю кино во всех его формах. И я уважаю found footage. Если я использую коммерческое игровое кино, то всегда с глубоким уважением к тому, что уже было создано в этих фильмах. Я просто пытаюсь создать что-то совершенно новое из уже существующего нарративного материала».

— Я только что прочитал ваше эссе «История за кадром «Космоса»». Меня поразило, как вы начали использовать лазерную указку, чтобы гравировать выбранные части изображения из готового фильма на непроявлённую плёнку.

— Да. Я шёл по улице и увидел трёх мальчишек. Им было лет тринадцать–четырнадцать. Двое собирались направить лазерную указку в глаза третьему — самому маленькому. Я вмешался: «Вы что, с ума сошли? Так делать нельзя!» Они перестали мучить малыша. Пока я шёл дальше, меня вдруг осенило: «А что, если лазерная указка может быть источником света в тёмной комнате?» Я уже делал фильмы в темноте, используя фотоувеличитель как источник света, закрывая одни части изображения и оставляя другие. Но лазерную указку я ещё не пробовал. К счастью, у меня была высокочувствительная ортохроматическая плёнка, которая подошла для этого эксперимента.

Улли Ломмель — фигура парадоксальная и совершенно магическая: в 4 года он выступал в цирке, в 14 спел с Элвисом, чуть позже — появился в фильме Расса Майера, в 20 с небольшим стал лицом Нового немецкого кино, снялся в более чем двух десятках фильмов Фассбиндера. Затем сбежал в Нью-Йорк, подружился с Уорхолом и засветился в его фильмах и фильмах «никакой волны». В начале 1980-х Ломмель начинает пачками штамповать третьесортные хорроры и триллеры, которые смотрели со скепсисом даже записные любители безбюджетного жанрового кино. Накануне своей смерти в 2017 году Ломмель снимает FreeKS — абсурдистскую сатиру на жизнь в Америке Дональда Трампа и в то же время — фильм-прощание, фильм-рефлексию о природе кино и своём профессиональном пути. О FreeKS с Майклом М. Биландиком поговорил продюсер фильма Фрэнк Драгун:

MB: Расскажите немного про создание FreeKS. Каково было снимать в Лос-Анджелесе?

FD: Когда растешь в Германии, у тебя в голове автоматически вшито делать всё по правилам — основательно, без компромиссов и спонтанности. Может, поэтому у нас такие хорошие машины? Но в Лос-Анджелесе я быстро понял, что тут всё работает иначе. В одной из первых сцен у нас не было разрешения на съёмку — мы снимали в движущемся лимузине. Кто ж мог ожидать, что во время съёмок в нас врежется какой-то странный водила? Приехавший коп спросил про разрешение, а Улли в ответ поинтересовался, не играл ли он раньше в кино. В итоге тот вечером отлично исполнил роль — с пистолетом в руках. Без гонорара, разумеется».

MB: Этот фильм технически мокьюментари, он постоянно смешивает правду и вымысел — как с тем полицейским. Как вы думаете, сколько в Улли было настоящего, а сколько — игры?

FD: Он был одним из самых рефлексирующих людей. Фильм должен был называться «Нелепая жизнь Улли Л.». Но, как и в жизни — особенно в жизни Улли — всё постоянно меняется.

Что слушать?

Благотворительный фонд «Кинора» выложил запись лекции Дмитрия Хаустова «Кристаллы времени: Делёз, Бергсон и кино». В ней историк философии рассказал о теоретической «реанимации» мысли Анри Бергсона в работах Жиля Делёза, влиянии бергсонизма на делезианский концептуальный аппарат, предпосылках современного неовитализма и парадоксальных отношениях критики и апологии кино в работах двух философов.

Что смотреть?

Исследователь кино, видео-эссеист Максим Селезнёв выпустил новую работу, посвященную Монти Пайтону и их легендарному «Священному Граалю»: «...я решил сделать маленькое видео, чтобы рассказать в нём преимущественно об истории создания фильма, пройтись по каким-то базовым и неозвученным на русском языке вещам. Но как всегда недооценил глубины кроличьей норы (в буквальном смысле — одна стопка текстов про пайтонов приводила к другой ещё большей и так далее). В итоге получилось нечто большее, чем просто рассказ о том, в каких неблагоприятных условиях «Грааль» снимался, как его спонсировали музыканты Led Zeppelin и Pink Floyd, и как Терри Гиллиам сквозь конфликты с Клизом и Джонсом прямо на съёмочной площадке постепенно превращался из Гиллиама-аниматора в Гиллиама-режиссёра».

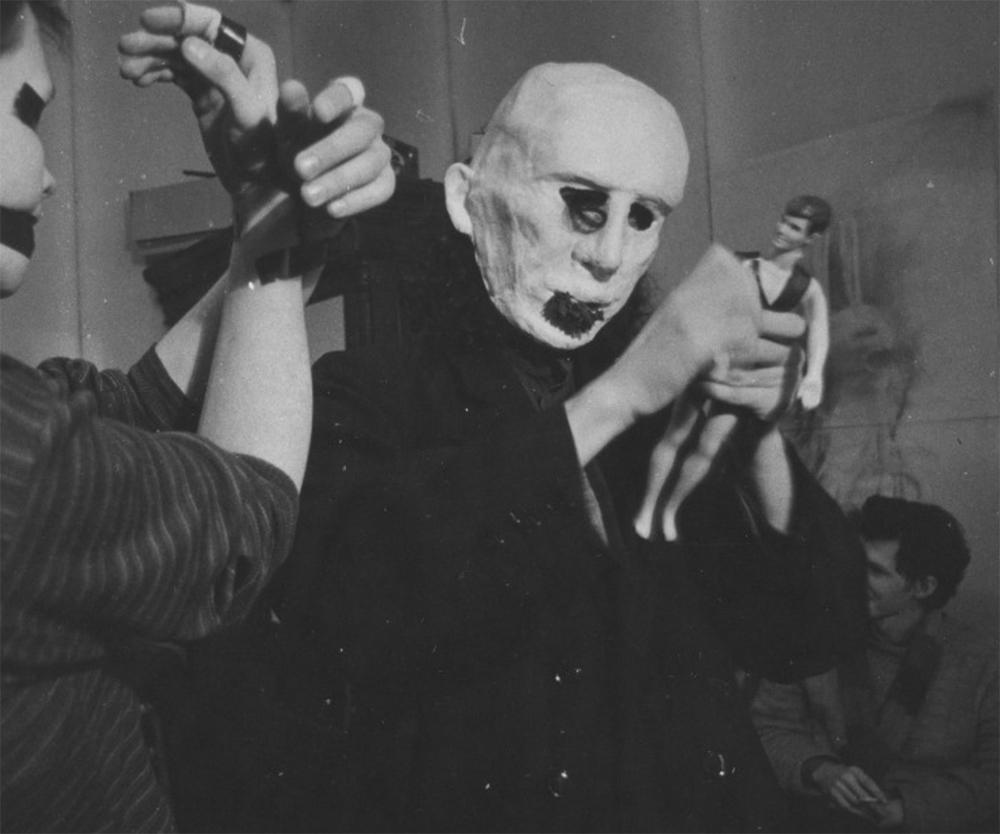

Эксперт по паракинематографу, андеграунду и трэшу Раймонд Крумгольд пишет о безумном фильме «Полтергейст-90» и предлагает его к просмотру: «Так вот, если вам нужен действительно эталонный психотропный фильм, то это однозначно «Полтергейст-90». Скорее всего, он был бы менее эффектным при нормальном, адекватном монтаже. Но судя по титру в начале, там произошёл внутренний конфликт между режиссёром Борисом Горбуновым (он же актёр, играющий в фильме сверкающего лысиной оккультного диктатора Салтыкова) и сценаристом/продюсером Владиславом Семерниным. Трудно понять, в чём там суть конфликта, но итоговый монтаж напоминает по воздействию на зрителя (в моём лице) про великую историю с «За всё надо платить». Это когда для премьеры на телевидении в конце девяностых взяли ещё советский боевик Хабиба Файзиева, вырезали из него сорок минут (не шутка и не преувеличение) и смешали оставшееся в совершенно психоделическое месиво».

Journal of Audiovisual Essays публикует видеоэссе, посвящённое великой Изабелле Росселлини. Компактный пятиминутный коллаж из интервью и фрагментов знаковых фильмов даёт представление о внутренних рифмах ее фильмографии и узловых биографических моментах.

Подготовил Александр Подборнов.