Дайджест 20.11.

Что читать?

На сайте «Искусства кино» — беседа Ники Раевской и Максима Матвиенко с режиссером Юрием Мокиенко («Отцы», «Великанцы», опубликованная на «Пилигриме» студенческая работа «Митя Елизаров»), у которого из всех сокуровцев, пожалуй, самая легкая рука, то и дело готовая пририсовать действительности новые линии. Обсуждают Владимира Кобрина и «Школфильм», Николая Гоголя и серьезное отношение к содержанию.

«М. М. Представим, что в кино есть свои „Великанцы“, как в литературе — кто бы это был, по-твоему?

Ю. М. Если бы мы делали „Великанцев“ из мира кино, то мы бы брали каких-то ярких персонажей. Скорее всего, это был бы Эйзенштейн — было бы забавно вырезать его из пенопласта. Далее Чарльз Чаплин. Он сам по себе, как бы придуманный образ.

Кстати, это мог быть Александр Николаевич Сокуров! Потому что он внешне довольно похож на персонажа мультипликационного фильма. Он даже иногда напоминает героя из мультфильма „Вверх“, у них есть портретное сходство... Я даже гуглил, не был ли он прототипом, но нет, не был.

Н. Р. Клеймана не берем?

Ю. М. Кстати да! Наум Ихильевич тоже мог бы быть хорошим „великанцем“. Да и Норштейн тоже».

На Metrograph пишут про Slavic enigma Екатерины Голубевой:

«На протяжении всей своей фильмографии актриса неизменно оставалась удручающе непроницаемой, но в то же время притягательной в своей таинственности. Русский колорит Голубевой используется в историях перемещенных лиц что у Дени, что у Дюмона, где языковая неадекватность ее персонажей всегда, кажется, отражает нечто гораздо более глубокое: своего рода духовную пропасть, которая держит ее на расстоянии вытянутой руки. Ее первым фильмом на французском языке был „Не могу заснуть“, хотя ее героиня говорит далеко не свободно, тяжело справляясь с базовыми взаимодействиями с сильным акцентом, что вызвало гнев нескольких предвзятых парижан. Даже в более поздних фильмах Голубевой, таких как триллер Дюмона „29 пальм“ (2003), действие которого происходит в Калифорнии, язык является проблемой, поскольку ломаный французский и еще более ломаный английский ее героини создают экзистенциальную пропасть между ней и ее американским бойфрендом. И все же Голубева была не просто красивым шифром для чужих проекций, но женщиной, замкнутой в себе, сдержанной и скептичной. Возможно, именно это качество делает ее такой гипнотизирующей на экране, несмотря на то, что она снялась менее чем в 15 полнометражных фильмах».

***

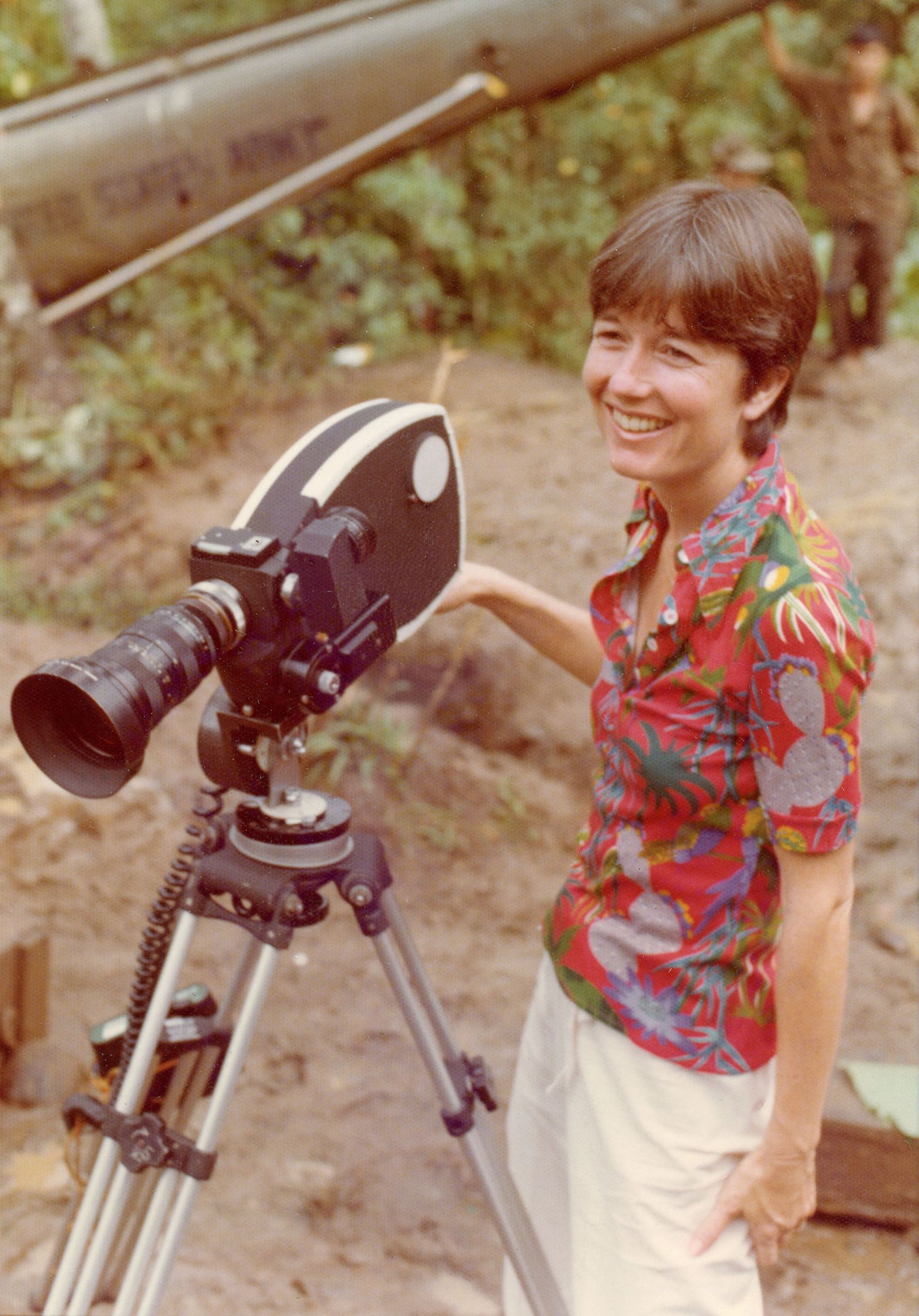

Вышли мемуары покойной художницы и документалистки Элинор Копполы, о которых рассказывают на сайте журнала New Yorker.

«В дневниковой записи, датированной августом 2015 года, сценарист, режиссер и художница Элинор Коппола задается вопросом, что заставляет ее — женщину, которой уже за 70, — продолжать заниматься творчеством. „К какой цели я стремлюсь? — спрашивает она. — На данном этапе моей жизни это не новая карьера. Не ради того, чтобы зарабатывать деньги, хотя, признаюсь, мне бы понравилось иметь заначку, которую я подготовила сама. Не хочу становиться знаменитой, но да, было бы неплохо быть немного более заметной в семье с высокой репутацией, где меня воспринимают как хорошую жену, мать, бабушку на периферии кадра или просто за кадром“. Действительно, на протяжении всей взрослой жизни Коппола, скончавшаяся в 2024 году в возрасте 88 лет, была известна прежде всего благодаря своему мужу, оскароносному автору Фрэнсису Форду Копполе, а позже и своей дочери, режиссеру Софии Копполе. Проблема заметности преследовала большинство американок поколения Копполы, которые достигли совершеннолетия как раз перед подъемом феминизма второй волны, и поэтому, как пишет Коппола, „отдавали предпочтение своим ролям, а не тому, кто [они] есть на самом деле и что [они] хотят делать“. Однако в ее случае это еще больше усугублялось почти ослепляющей аурой ее знаменитых родственников. Кем она была без них? Считалась ли она вообще самостоятельной личностью?».

***

Режиссер, видеоэссеист Чарли Шеклтон задокументировал крах своей попытки сделать документальный фильм о знаменитом убийце из 1970-х. «Проект Зодиак-убийца» — это история несбывшегося кино, которую Шеклтон пересказывает в интервью Screen Slate.

«История создания проекта, по сути, заключается в том, что я совершил смертный грех кинопроизводства. Я проделал огромную работу, прежде чем получил права, необходимые для создания проекта. Вся эта работа была в основном у меня в голове: я разрабатывал концепцию фильма, намечал его, структурировал, представлял себе все те сцены, которые я опишу в „Проекте Зодиак-убийца“. Когда они прекратили переговоры о правах на книгу, я был опустошен, потому что проделал всю эту работу. Но, конечно, это не первый раз, когда у меня разваливается проект на ранней или даже поздней стадии.

Обычно я зализываю раны в течение месяца или двух, а затем, возможно, беру какие-то мелкие элементы идеи и применяю их в другом месте. По некой причине именно этот проект отказался умирать. Я вернулся в Лондон и подробно описал его друзьям. Мы сидели в пабах, и я, сцена за сценой, разыгрывал сюжет фильма. В определенный момент это само по себе стало казаться интересной темой для фильма, задолго до того, как я даже представил себе это как критику настоящего преступления или что-то более широкое. На самом деле я просто подумал, что было бы интересно снять фильм о нереализованных творческих амбициях, и меня также привлекла формальная задача — создать ощущение фильма, который я на самом деле не могу снять или кому-либо показать».

***

В канале Paracinemascope вспоминают прочно забытую работу Юрая Герца «Сорока в кулаке» (Straka v hrsti, 1983), уложенную на полку, олицетворяющую идиому «„czeski film“ (с значением „полный хаос и абсурд, непонятно что происходит“)», доступную во «флибустьерском» подвальном переводе.

«Сперва мне было трудно поверить в то, что этот круговорот из голых тел, байкеров и средневековых кукол для мистерий был снят в социалистической стране, но всё прояснило вот это замечательное интервью Герца. Оказалось что он в тот период снимал в основном сказки, что в социалистических странах всегда было вариантом ускользнуть из поля зрения цензуры. Сценарий к „Сороке“ тоже был написан как нейтральная сказка по мотивам старейшего фарса на чешском „Знахарь, торгующий мазями/Mastičkář“. Им даже собирались давать больше денег на средневековые декорации. Денег он почти не взял, вот на него и не обращали внимания до самого приёма фильма. Где и выяснилось, что рыцари катаются на мотоциклах по постапокалиптическому миру полному секса и немотивированного насилия. Немая сцена.

Фильм снимался длинными сценами, исходя из того что всё равно кучу всего вырежут. Оказалось что вырезать там нужно слишком многое и к изумлению режиссёра на полку положили вообще весь отснятый материал. Заодно запретили ему снимать и группе выступать, видимо партийное начальство очень задела такая выходка. Герц потом очень сокрушался о том, что фильм был скрыт от публики в период своей актуальности и поэтому очень устарел. Но мне в нём понравился как раз законсервированный дух эпохи, чисто восьмидесятнический драйв сохранившийся в чистом виде.

И это, на самом деле, прояснило для меня многое в последовавшей мутации советского кино. Ведь тут мы тоже видим деконструкцию изнутри одного из устоявшихся, привычных жанров. Причём деконструкцию в первую очередь эстетическую, в хорошо узнаваемом формате „шестидесятник открывает для себя контркультуру“».

***

В беседе Антона Малышева (исполнительный директор фонда «Кинопрайм», продюсер фестиваля «Маяк») с Weekend демонстрируется искусство острого вопроса:

«На первом фестивале „Маяк“ вы сказали: „У нас нет задачи сделать главный фестиваль страны, а есть задача сделать лучший ее фестиваль“. Тогда это прозвучало очень амбициозно, но прошло два года — и вы сдержали обещание. Как это удалось, несмотря на турбулентность и неопределенность нашего времени?

Первоначально мы задумывали „Маяк“ как собрание идейных людей. Тех, кто понимает, каким должен быть фестиваль их мечты. Оставалось лишь позволить им воплотить ее своими руками. Безусловно, в определенных границах — регламента, законодательства, в финансовых рамках. Но если дать талантливым людям максимальную свободу делать то, что они действительно хотят, получается фантастический результат.

***

После того как „Кинотавр“ прекратил свою работу, стало появляться немало новых фестивалей. Многие из них — при поддержке государства. И только два крупных, „Новый сезон“ и „Маяк“, работали без господдержки. К тому же в жюри первого фестиваля вы пригласили Данилу Козловского. За пару месяцев до этого на „Новом сезоне“ отменили показ сериала „Бар „Один звонок““ с его участием, который вышел только спустя два года. Складывалось впечатление, что „Маяк“ — это полностью независимая площадка. Но в этом году фестиваль получил финансирование Президентского фонда культурных инициатив. Насколько это делает „Маяк“ ангажированным?

Нисколько. Совсем нет».

***

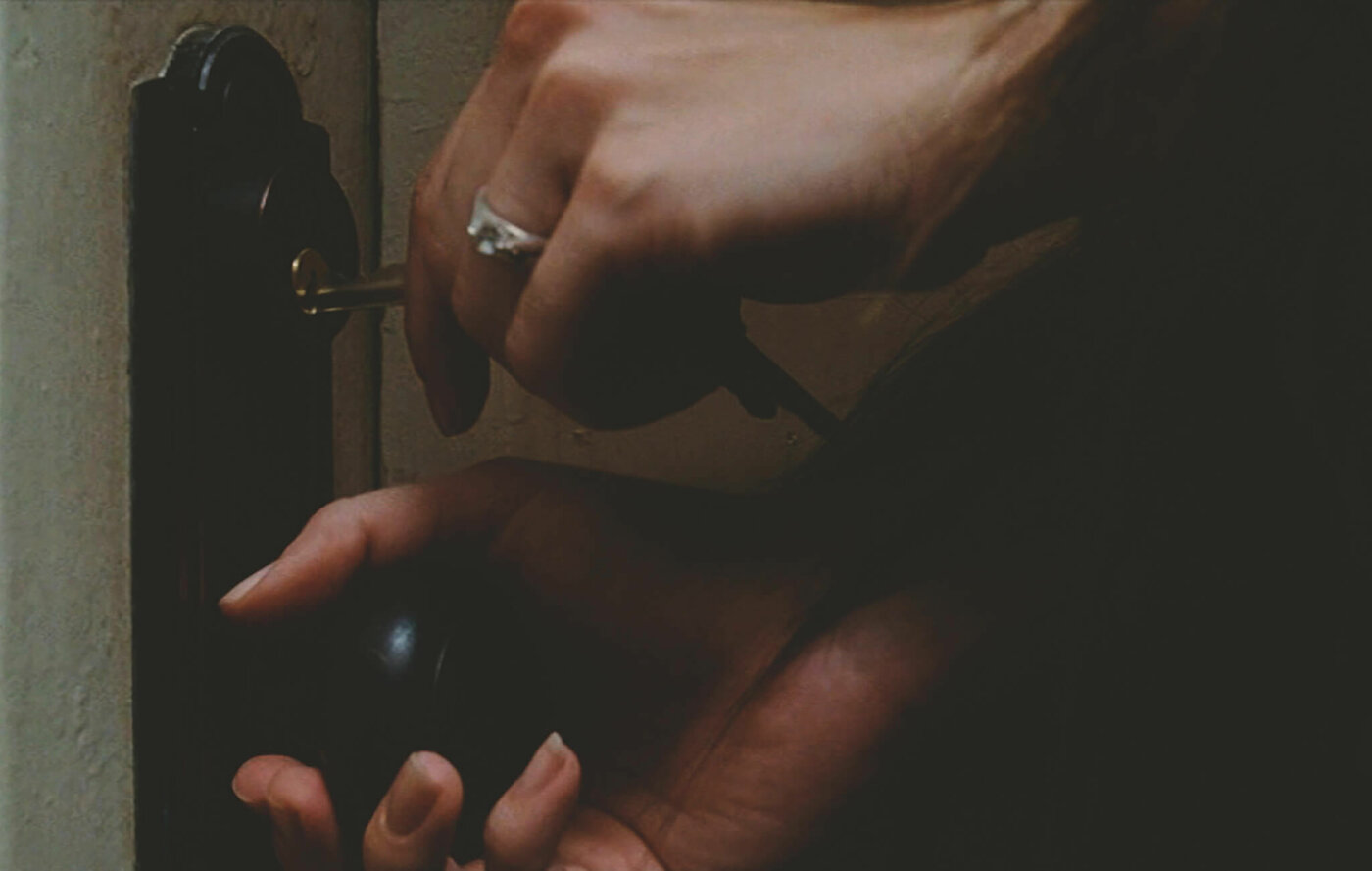

На Mubi рассказывают о последней работе художника Кристиана Марклея — «Двери» (Doors, 2022). Его знаменитая инсталляция «Часы» (The Clock, 2010) показывала, как время на исходе XX века оказалось полностью апроприировано кинематографом: каждая фракция 24 часов была затронута экранными циферблатами, и этот многоликий образ бегущих суток создавал особую временную зону для вошедшего. С «Дверями» иначе:

«Дверь в дверном проеме — будь она открыта или закрыта — не существует ни здесь, ни там, ни внутри, ни снаружи, а скорее является чем-то средним. Назовите это переходным пространством или даже пограничным пространством, если этот термин к настоящему времени не был полностью извращен неуклюжим популярным употреблением. Дверь олицетворяет возможность, трансформацию, перекресток, хотя она может показаться такой обыденной. В конце концов, „порог следует отличать от границы“, как заметил Вальтер Беньямин в „Книга пассажей“, своем монументальном, афористичном и незаконченном трактате об урбанизме, истории и архиве. По формулировке Беньямина, границы „функционируют как пределы“, в то время как пороги — это зоны трансформации

Двери находятся в центре внимания последней работы швейцарско-американского видеохудожника Кристиана Марклея, которая получила подходящее название „Двери“ (2022) и будет выставлена в Бруклинском музее до апреля 2026 года. Как и в его увлекательной работе 2010 года „Часы“, в которой фрагменты, отобранные из прошлого века кинопроизводства, где каждый отражает проходящие минуты кинематографического времени, смонтированы таким образом, чтобы создать 24-часовые кинематографические часы, „Двери“ сшиты из фрагментов фильмов. Работа, получившаяся в результате, длится чуть меньше часа и представлена в непрерывном цикле, но она умудряется быть еще более загадочной и нервирующей, чем его главный опус».

Что слушать и смотреть?

Le Cinéma Club продолжает цикл кинематографических «автопортретов» — 4-минутной работой «Кризис» (The Crisis, 2004) Джордана Вольфсона. В ней совсем еще молодой медиахудожник, увидевший скульптуру Роберта Смитсона, бросается в рассуждения о том, сможет ли он когда-нибудь не хуже.

«Я думаю, что в этой работе есть напряжение между подлинностью и сатирой. Она довольно застенчивая, нарциссическая, сатирическая и даже циничная».

***

«КиноПоиск» разбирается с «Битвой за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона в новом видеоэссе.

«…Это точно увлекательный фильм, который не скучно как смотреть все два с половиной часа, так и обсуждать после. А еще это очень точный исторический документ, который фиксирует дух неспокойных двадцатых».

***

Возврат к «Барби» — через цвет: на сайте «Нового литературного обозрения» обсуждают розовый цвет и книгу Мишеля Пастуро о нем, и доходят до истории возникновения игрушки Mattel.

***

Ноа Баумбах со скрипом (в голосе) рассказывает журналу Film Comment о новом фильме «Джей Келли» (Jay Kelly, 2025), титульную роль в котором исполнил Джордж Клуни. Говорят о том, как сценарий начался с последней реплики, как Клуни подходит жанру «сумасбродной комедии», и каково было снимать сны без компьютерных визуальных эффектов.