Дайджест 18.07.

Что читать?

Онлайн-зин Ultra Dogme публикует эссе Эмма Фукс, в котором «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер, «Натюрморт» Цзя Чжанкэ и «Бакурау» Эдуардо Серрано рассматриваются как примеры атипичного сай-фай кино:

Обычно научная фантастика определяется как «художественное произведение, затрагивающее влияние реальной или вымышленной науки на общество или отдельных людей, либо включающее научный фактор в качестве центрального и определяющего элемента». На IMDb такие фильмы помечаются как триллеры, драмы, вестерны и документальные ленты, но при этом — незаметно, постепенно и лаконично — в них проявляются классические элементы научной фантастики: пришельцы, искусственный интеллект, технологический прогресс, противопоставленный обществам, лишенным доступа к ресурсам, и, конечно, путешествия в пространстве и времени.

Хотя со временем научная фантастика нередко обретает ироничную точность (вспомните «1984» Оруэлла), традиционно она имеет дело с тем, чего еще не произошло. Причина, по которой «Счастливый Лазарь», «Натюрморт» и «Бакурау» не считаются в массовом сознании научно-фантастическими фильмами, заключается в том, что, хотя технологический прогресс лежит в основе каждого конфликта, сами конфликты имеют современное и повседневное происхождение — например, в каждом из этих фильмов плотина нарушает местные водные пути. Таким образом, эти фильмы являются примерами того, как медленное кино использует интригу, характерную для научной фантастики и соответствующие технологии, чтобы показать влияние на изменения климата.

Я классифицирую их как «тонкую научную фантастику» (subtle sci-fi) — картины, в которых научный фактор выступает ключевым дезориентирующим элементом.

В отличие от напряженных, захватывающих и часто жестоких голливудских фильмов, эксплуатирующих экологическую катастрофу в апокалиптическом ключе, тонкая научная фантастика подчеркивает технологическую странность мира, в котором мы реально живём, — и через это, возможно, приносит ясность и осознанность в то, как мы воспринимаем и взаимодействуем с окружающей средой. Хотя существует множество кинематографических примеров тонкой научной фантастики, НЛО выступают одним из самых «очевидных» её элементов — визуально эффектных и динамичных, — способных перенести драму в новые измерения.

К тридцатилетию «Безопасности» Тодда Хейнса приурочен выход материала Джены Дорн на сайте BFI:

Пронзительный фильм «Безопасность» (1995) Тодда Хейнса вышел в прокат всего за несколько месяцев до того, как я покинула безопасное пространство материнской утробы и оказался в реальном мире. Это был насыщенный событиями год в США: взрыв в Оклахома-Сити, суд над О. Джей Симпсоном, смертоносная чикагская жара. Последняя унесла жизни 739 человек — в основном бедных пожилых людей, которые не могли позволить себе кондиционер.

Однако действие «Безопасности» разворачивается на восемь лет раньше, в 1987 году, на пике эпохи Рейгана и Буша. Хейнс хотел поместить фильм в то время, когда идеология нью-эйдж и самосовершенствования начала проникать в общественные институты и формировать дух эпохи, укрепляя американский индивидуализм. Левые движения предыдущих десятилетий потерпели крах; внимание общества сместилось с внешних структур внутрь, в сторону личной трансформации. С правильными товарами, правильной диетой и правильными упражнениями человек получал полный контроль над своей жизнью, благополучием и судьбой; контакт с чем-либо «токсичным» становился угрозой этому идеалу.

«Безопасность» исследует этот феномен с пугающей ясностью и, спустя 30 лет после выхода, оказывается пророческим как никогда. Болезнь Кэрол Уайт — симптом более масштабного культурного недуга, в котором погоня за здоровьем, благополучием и безопасностью стала синонимом погони за контролем.

![[Safe] (Todd Haynes, 1995)](https://piligrim.fund/sites/default/files/images/content/photo_2025-07-18_11-45-07.jpg)

Редактор онлайн-платформы Another Gaze, переводчица и кинокритик Даниелла Шраер размышляет об истории Каннского фестиваля, смотре 2025 года и его попытках с одной стороны высказаться на самые острые вопросы сегодняшнего дня, а с другой — сделать это не эксплицитно и робко:

Протесты и символы протеста запрещены на красной дорожке, а также на и вокруг Круазетт — бульваре, идущем вдоль побережья. Вопросы, касающиеся трудовых отношений или считающиеся сугубо французскими, тихо передаются в министерства труда и культуры или в Национальный центр кинематографии и анимации (CNC) — одного из государственных спонсоров фестиваля. Темами, которые в последние годы вызывали более широкую критику (в частности, проблемой репрезентации), занялись генеральный делегат Тьерри Фремо и президент фестиваля Ирис Кноблох, используя их как знаки способности Канн модернизироваться. Это привело к довольно вялым заявлениям о якобы достигнутых вехах: «Впервые за шестьдесят лет две женщины подряд становятся председательницами жюри»(Грета Гервиг, Жюльет Бинош).

Жюри, которое выбирает обладателей «Золотой пальмовой ветви» и других наград, уже десять лет состоит из равного числа мужчин и женщин, но количество женщин-режиссёров в Официальном отборе колеблется. Если в последние годы их число увеличилось, то часто за счёт фильмов, снятых французскими или голливудскими актрисами.

(...)

Я приехала в Канны с крутящейся в голове ужасной фразой из «Официального отбора»: «Перефразируя Вуди Аллена, — пишет Фремо, — Канны — как секс: даже когда это плохо, это хорошо». Никто не застрахован от некоторой банальности, когда речь заходит о Каннах. «Дневник Канн» Дэвида Линча — серия из десяти коротких заметок о его опыте председательства в жюри в 2002 году — это в основном повод для него предаться любви к кофе с молоком, шоколадным круассанам, багету с сыром и красному вину. Он называет французов «величайшими ценителями и защитниками искусства в мире» и смотрит на всё с детским восторгом. Этот восторг распространяется и на кинозалы, где зрители аплодируют и улюлюкают при виде дешёвой заставки фестиваля, в которой красная лестница взмывает в небо. По словам Линча: «Все знают, что такое ковёр. И все знают красный цвет. Так что соедините эти две вещи — и получите красную дорожку. Но нет ничего подобного красной дорожке в Каннах».

Были ли эти Канны такими же, как плохой секс? Плохой секс обычно короткий. В Каннах же показы идут с 8:30 утра до глубокой ночи. Если вы программист или дистрибьютор, то норма — смотреть до шести фильмов в день. Журналисты мчатся писать рецензии или записывать подкасты. Билеты появляются в продаже в 7 утра за четыре дня до показа и исчезают за секунды. Нередко во время сеансов в зале вспыхивают огоньки экранов — люди пытаются забронировать билеты на один фильм, пока смотрят другой.

Продолжая традиции таких режиссеров, как Харун Фароки и Крис Маркер, современные кинематографисты превращают экран компьютера в пространство для размышления и сопротивления в эпоху, когда алгоритмическая культура и цензура определяют содержание медиа-пространства. Опираясь на фильмы из программы «Screening the Screen: Desktop Documentary» Энеос Чарка анализирует текущее состояние десткоп-эссе как формы кино и его критический потенциал:

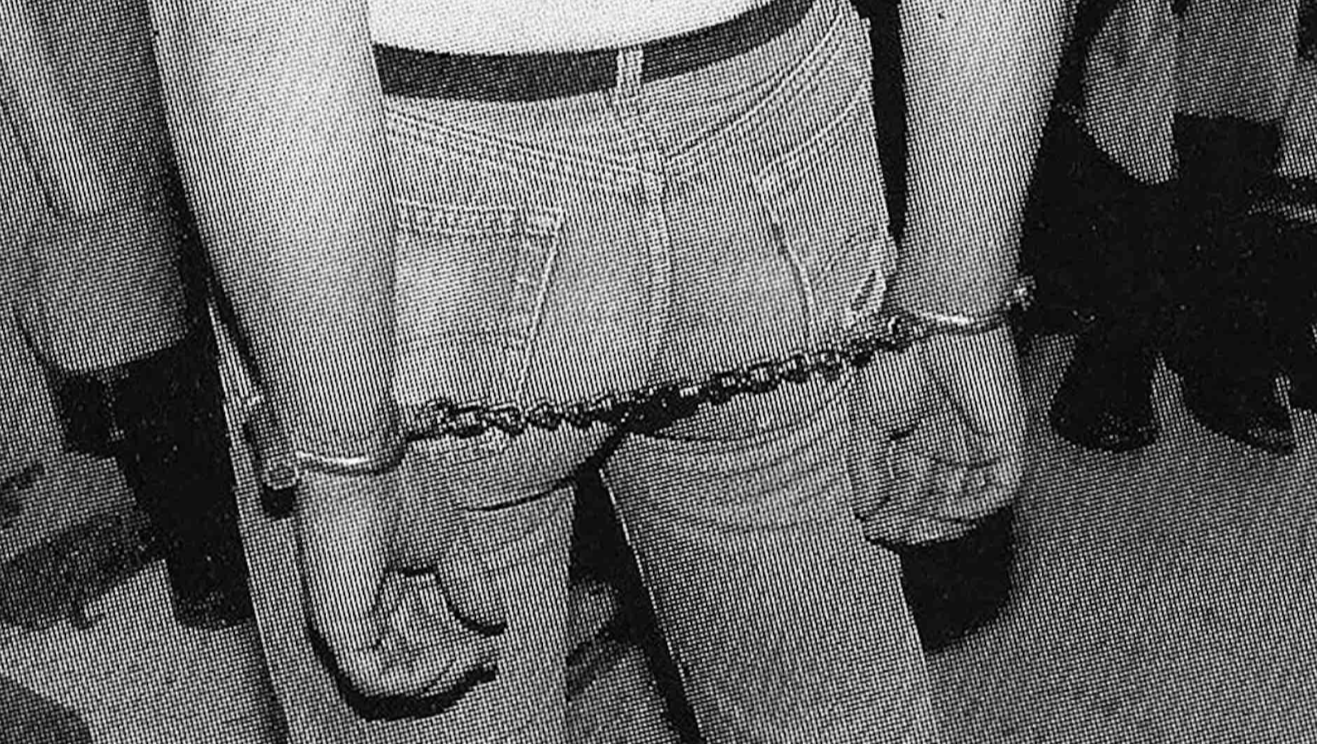

«Нестираемые следы» (2018) Чарли Шеклтона превращает рабочий стол в радикальное судебное пространство, собирая архивные свидетельства в многослойный, рефлексивный нарратив, бросающий вызов институциональной власти. Обращаясь к делу «Операции Спаннер» 1980-х годов — печально известному процессу, отмеченному институциональной гомофобией и криминализацией однополых отношений по согласию, — фильм использует документы, некогда служившие инструментом контроля над телесностью. Судебные протоколы, полицейские отчеты, газетные вырезки и планы тюремных камер предстают на экране во всей своей бюрократической абсурдности, в то время как закадровый монолог Роланда Джаггарда (одного из шестнадцати осужденных по делу) становится живым контрапунктом.

Как «десктоп-документалистика», фильм создает диалог архива и эмоций, заставляя нас одновременно читать и вслушиваться. Экран превращается в пространство переосмысления этих документов — медийных артефактов, несущих в себе груз предрассудков, боли и власти. Субъективность здесь рождается не через личную память, а через опосредованное взаимодействие со следами чужих жизней. Пересматривать медиа в таком контексте — значит заново обретать эту субъективность.

Эссеистичная форма фильма фокусируется на том, как медиа опосредуют смыслы. Отказ Шеклтона вычленять «ключевые» цитаты из документов (вместо этого он дает текстам полностью разворачиваться на экране) становится мощным противостоянием традиционной документалистике. Зритель получает возможность вчитываться, сопоставлять и переосмысливать, выстраивая собственную интерпретацию вопреки официальным нарративам полиции, государства и СМИ.

Как акт медиаархеологии, «Нестираемые следы» вскрывает не только сказанное или содеянное, но и механизмы поддержания власти через язык, форму и умолчание. Шеклтон достигает этого минималистичными средствами — лишь документы и голос Джаггарда, сопровождаемый щелчками механического слайд-проектора. Этот прием подчеркивает насилие забвения, пережитое осужденными, и кропотливый труд восстановления исторической ткани. Здесь рабочий стол становится одновременно архивом и полем правовой битвы.

«Кинема» делится фрагментом текста медиатеоретика Льва Мановича, который будет опубликован в новом номере журнала. Манович рассуждает о теоретическом осмыслении возможностей языковых моделей GenAI и способах их применения в репрезентации ментальных процессов:

Суть в том, что генеративные языковые модели GenAI и чат-боты — не исключительно инструменты, помогающие создавать репрезентации. Они уже полноценные репрезентации человеческих существ. И все генерируемые ими ответы выглядят так, будто исходят от человека, обладающего не только когнитивными способностями, но наделенного субъективностью.

Эта симуляция, разумеется, весьма отличается от реальных людей, которых мы знаем. Ответы GenAI исходят от некоего универсального, обобщенного сверхчеловека, суммирующего или отражающего все следы человеческой деятельности в интернете (используемые им в качестве обучающих данных).

Кто этот новый актор, способный воплощать бесконечные идентичности, личностные тенденции, голоса, черты и желания? Кто это богоподобное существо? И что же нам делать с этой новой симулированной универсальной коллективной субъективностью? Мы так и не знаем. Рассматривать её в качестве инструмента кажется грубой недооценкой супер-созидательных сил и возможностей GenAI. Представьте, что вы просите величайших актеров, когда-либо живших на свете, на несколько секунд появиться на заднем плане, или величайшего писателя человечества составить короткое деловое письмо. Это кажется шуткой.

Что слушать?

Легендарной документалке «Сердце тьмы», рассказывающей о съемках «Апокалипсиса сегодня», посвящен новый подкаст от The Film Stage: «Если вы вспомнили другой фильм [рассказывающий о съемках кино], то, скорее всего, его снял режиссёр, который думал о «Сердце тьмы». Или, допустим, картина вышла раньше — но её создатель потом посмотрел шедевр, рассказывающий создании «Апокалипсиса сегодня» и с тех пор мечтал сделать что-то столь же гениальное. Это ни в коем случае не упрек другим фильмам этого жанра. Просто ни один из них, кажется, не достигает того уровня, когда документалка становится идеальным отражением своего предмета — таким же хаотичным, одержимым и гипнотическим, как и сам процесс создания кино».

Ари Астер пришел в гости к А24 podcast среди поднятых тем: «Стивен Содерберг и его гениальные аудиокомментарии, первая «Миссия невыполнима» как идеальный фильм, написание сценариев для актёров, а не студийных боссов, падающая голова Тони Коллетт в «Реинкарнации», значение интуиции и импульсивных действий во время съемок, Дэвид Линч как великий духовный учитель, дотошные исследования Ари в Нью-Мексико перед съёмками «Эддингтона», гениальная чёрная комедия Кристофера Морриса, Стивен Спилберг как король монтажных последовательностей».

«Пяти пальцев смерти» и «Выходу дракона» посвящен новый выпуск подкаста Guide for the film fanatic. Обсудить эти культовые кунг-фу экшны пришли авторы книги «These Fists Break Bricks», историки кино Грэди Хендрикс и Крис Поджиали. «Выход дракона» Брюса Ли не нуждается в представлении, что же касается «Пяти пальцев смерти» — Эдгар Райт вдохновлялся ими при создании «Скотта Пилигрима против всех», Квентин Тарантино называет одним из своих любимых экшнов всех времен, а еще это первая картина о кунг-фу, которая получил широкий прокат на Западе, положив начало международной волне увлечения фильмами о боевых искусствах.

Что смотреть?

«Леди Джей указала на меня и сказала Джен: «Она — та самая!» Генезис ответил: «Да, конечно». Я тихо спросила: «Та самая… для чего?». Они ответили почти одновременно — я должна была снять их и их проект пандрогинности… Я согласилась, помчалась домой, купила 20 катушек 16-мм пленки и взяла отпуск на работе» — так Мари Лозье описывает свою первую встречу с Дженезисом Пи-Орриджем - легендарным музыкантом, изобретателем индастриала, магом и трикстером. Посвященный ему и его жене фильм Лозье можно посмотреть на платформе Le Cinema Club.

Очередное видеоэссе из серии The Thinking Machine Кристины Альварес Лопес и Эдриана Мартина выложили Filmkrant: «Два фильма с Тильдой Суинтон, вышедшие с разницей в 35 лет, обнаруживают поразительное сходство. В Friendship’s Death (1987) Питера Уоллена она играет робота-пришельца, оказавшегося в эпицентре «Чёрного сентября». В «Трех тысячах лет желаний» (2022) Джорджа Миллера она — нарратолог, столкнувшаяся с волшебным джинном. Обе картины — «гостиничные драмы» о встрече человека и нечеловека, действие которых разворачивается на Ближнем Востоке. Что ещё их объединяет?».

Подготовил Александр Подборнов.