Дайджест 14.08.

К выходу переиздания «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» Зигфрида Кракауэра (Ad Marginem) «Искусство кино» поговорило с киноведом, редактором книги Ольгой Улыбышевой. Из беседы можно узнать, почему в советском издании «От Калигари до Гитлера» не указан переводчик, как сегодня Кракауэром объясняют сценический образ Дженнифер Лопес, и как немецкий теоретик переживал опыт вынужденной эмиграции, погубивший его друга Вальтера Беньямина.

«Существует миф, что Кракауэр работал над „От Калигари“, закрывшись от мира в кинобиблиотеке MoMA, построив вокруг себя башню из книг. Можно представить, что он сам в этот момент напоминал Калигари.

Думаю, что присутствующие в книге неточности обусловлены обстоятельствами, в которых работал Кракауэр. Мне неизвестно, какие именно фильмы Веймарской республики он смотрел или пересматривал в Америке, в кинобиблиотеке MoMA. Есть две версии: он писал о фильмах по памяти, опираясь исключительно на старые кинорецензии и другие тексты, или — что он пересматривал все. Думаю, правда посередине — у него был доступ к киноколлекции МoMA. О многих фильмах, упомянутых в „От Калигари“, Кракауэр в свое время писал для Frankfurter Zeitung. Но, конечно, от ошибок памяти никто не застрахован».

***

Йоана Павлова уделяет внимание феномену детского кино Болгарии.

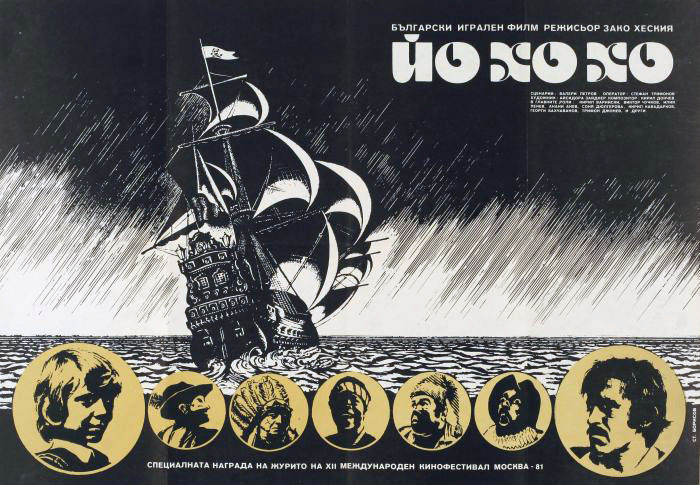

«Валери Петров, человек, с которого началась наша история, подвергся остракизму со стороны партии за отказ подписать декларацию против писателя-диссидента Александра Солженицына в 1971 году. Работу над его сценарием “Внимание, командир!”, в котором были задействованы те же режиссер и актеры, что и в фильме “Рыцарь без доспехов”, приостановили. В уединении своего дома Петров перевел все сочинения Уильяма Шекспира с английского, а также многие тексты Джанни Родари с итальянского. Он начал публиковаться исключительно для детей — короткие рассказы, поэзия, театральные постановки, многие из которых мгновенно стали классикой, пока к 1980 году его осторожно не реабилитировали. Зако Хеския взялся за режиссуру старого сценария Петрова, и премьера “Йо-хо-хо” состоялась в 1981 году. Репутация Хескии-автора требовала весьма щедрого бюджета для трюков фильма на суше и на воде, но, как свидетельствует ремейк Тарсема Сингха “Запределье” (2006), на самом деле это история не для детей.

Леонид, десятилетний мальчик со сломанной рукой, проводит свои дни в больнице в Софии, где он случайно попадает в палату к очаровательному молодому актеру с травмой позвоночника. Их необычная дружба раздвигает стены унылого здания и превращает тягостные будни в захватывающее приключение — по крайней мере, так кажется Леониду. “Йо-хо-хо” во многом схож с предшествовавшими ему болгарскими детскими фильмами, особенно в изображении взрослых: одержимость банальностями, пропавший отец, сомнительные ситуации и циничные шутки, резкое психологическое, а иногда даже физическое насилие. Если раньше эти элементы обыгрывались в комедии, то здесь они кажутся странно тревожными. Троянским конем Петров выкатывает коллективный, но и автобиографический портрет мальчика, столкнувшегося с морально разложившимся миром, которого предала его наивная вера в высшие принципы. Этот мальчишка напоминает чаплинское кино, только лишенное комизма, но сохранившее экзистенциалистский, даже трагический подтекст. Несмотря на этот мрачный подтекст, в финальных кадрах есть проблеск надежды, как будто сами авторы были застигнуты врасплох внезапным приливом оптимизма.

“В метре под нашим взором существует, живет, радуется и страдает детский мир со своими проблемами и законами”, — сказал Петров про “Рыцаря без доспехов” в 2015 году, отмечая 50-летие выхода фильма. (В действительности Валери Петров умер в 2014 году — прим. «Пилигрим».) “Часто ли мы, взрослые, смотрим на этот мир с необходимой любовью? Хорошие ли из нас педагоги?” В свете исторических событий, произошедших после распада Восточного блока в 1989 году, и плохой репутации Болгарии как демократической страны с тех пор, социалистическое кино для детей, возможно, преуспело в создании лучших синефилов, нежели граждан — а это чего-то да стоит».

***

Если вы думаете, что дотошное ведение профиля на Letterboxd приближает к статусу синефила, спешим поставить этот образ под угрозу. Самые усердные зрители собираются в Министерстве культуры РФ — и там, похоже, идет набор.

«Штат экспертов Минкультуры РФ, проверяющих фильмы и сериалы для выдачи прокатного удостоверения, планируется расширить в связи с большим объемом работы. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре „ТАСС Кавказ“.

По ее словам, после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона против дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей в кино нагрузка на таких экспертов возрастет.

„Нужно сейчас увеличить штат этих людей. Это эксперты, которые работают в Министерстве культуры. У них обычный рабочий день, и вы не представляете, какое количество фильмов они ежедневно смотрят — документальные, игровые, сериалы разных жанров, кинокомедии, какие-то ужастики, боевики, романтические фильмы, патриотические“, — пояснила Казакова».

***

Дмитрий Буныгин своеобычно предлагает отсчитывать «истинного» Фассбиндера от позабытого фильма «Уайти», который никогда не выходил в прокат. Для этого достаточно обращения к титрам: в них впервые фигурирует фамилия оператора Балльхауса, который определит облик фассбиндеровского кинематографа.

«Чтобы стать в полной мере собой, — стать „настоящим“, — режиссёру пришлось попрощаться с прежним, другим „собой“ — „театральным“ Фассбиндером, в ранних фильмах которого кинокамера грубо нарезает мизансцену на кадры, операторский свет расколот на контрастные спектры, а полутона в таком „топорном“ ремесле исключены. Неизвестно как долго бы тянулся этот ранний период, если бы актёр и со-продюсер „Уайти“ Улли Ломмель не пригласил Балльхауса на съёмки всего лишь за два дня до вылета киногруппы в Испанию.

Встав за камеру, новичок привёл её в движение, не предполагающее остановки: последний оператор Фассбиндера Ксавье Шварценбергер, сменивший Балльхауса на рубеже 70-х — 80-х, надёжно усвоил уроки предшественника, из-за чего „Керель“ во многом рифмуется с „Уайти“. Визуальный „конёк“ Михаэля Балльхауса, определивший стиль не только „Уайти“, но и в целом „зрелого“ и „позднего“ Фассбиндера — панорамирование, применяемое широко, разнообразно, непрерывно и концептуально. К нему относятся вращение камеры вокруг своей оси (этот ставший легендарным кунштюк послужил Балльхаусу пропуском в Голливуд), кружение от собеседника к собеседнику, всяческие тревеллинги — всё то, что противостоит монтажной парцелляции или, скорее, противодвижется. Сравните любые пять минут „Катцельмахера“ с любыми пятью минутами „Уайти“ и вы убедитесь воочию, что пунктуация фассбиндеровских мизансцен полностью переменилась — исчезли точки и тире, их заменили скобки с запятыми. „Речь“ теперь не рваная и резкая, напротив, тон её стал уверенным и, когда надо, вкрадчивым. „Эпизод“ в этой картине равен единому „плану“ и не крошится на средние и крупные; кадры-эпизоды затяжные, а переходы между ними бесшовные или, по меньшей мере, постепенные. Проследите долгий и изогнутый маршрут камеры в салунной сцене „Уайти“ ближе к финалу картины — и вы узнаете руку человека, годы спустя снявшего одним кадром 2,5-минутный проход Рэя Лиотта и Лоррейн Бракко сквозь подсобные помещения клуба „Копакабана“ в „Славных парнях“ Мартина Скорсезе».

Журнал Filmmaker публикует список из 63 главных экспериментальных работ этого века, добытый путем опроса. В числе контрибьюторов — режиссер и собеседник «Пилигрима» Марк Петровицкий. Чаще прочих упоминаются Джоди Мак, Джеймс Беннинг и Натаниэл Дорски, постоянный участник петербургской программы In Silico Кен Джейкобс и успевший поработать в этом столетии Стэн Брэкидж.

«Многие авторы упоминали о сложности выбора отдельных фильмов от художников/режиссеров, когда объем работ кажется более важным, чем какая-либо одна из них; что, возможно, экспериментальный фильм не следует оценивать по тем же показателям и спискам, что и повествовательные фильмы, как это делают Sight & Sound или New York Times. Многие художники получили голоса за несколько работ, но не набрали достаточного количества голосов для включения какого-либо одного названия в список фильмов. Возможно, список художников/режиссеров поможет восполнить этот недостаток».

***

В список вещей, на которые можно смотреть бесконечно, предлагаем добавить репрезентацию Запада советскими кинематографистами. От классической рижской резиденции Шерлока Холмса до офиса американского миллиардера в исполнении Армена Джигарханяна («Конец света с последующим симпозиумом»), кино СССР воображало заграничные пространства, руководствуясь отнюдь не одними соображениями достоверности. В новом тексте Лидии Панкратовой разбираются «Миллионы Ферфакса» (1980, реж. Николай Ильинский), а точнее их английский фасад на балтийских сваях — с видеотелефоном, бассейнами и одалисками. В будто бы проходном детективе внезапно обнаруживаются отсылки к сюрреалисту Дельво и ниточки, ведущие к детективной истории о французских дрожжах.

«Вообще планировка бассейна в одном объеме со столовой или кухней скорее атипична даже по меркам сегодняшним. Главный вопрос — это гигиена: такое сложно представить даже в каком-нибудь экспериментальном советском санатории: хлорированная вода, мокрый пол — и тут же рядом еда? Как же соблюдение санитарных норм или наличие хотя бы переходной зоны или раздевалки? Нечто подобное воочию я наблюдала лишь однажды, когда давным-давно останавливалась в хостеле в Таллине рядом с башней Толстая Маргарита: в полуподвальном помещении были удивительным образом совмещены зона кухни, душевые и мини-бассейн за стеклом. Тогда я подумала, что это типично скандинавская экономия пространства, желание вместить все, сделать функциональным каждый угол — отсюда такое решение.

В „Миллионах Ферфакса“ бассейн через панорамную перегородку из столовой — это скорее чисто киношный прием, элемент эстетики, стиля, статуса и так далее: вот, мол, смотрите, как эти миллионеры развлекаются, никакой рациональности пространства — чистое удовольствие да и только».

***

Изабелла Тримболи на Metrograph вспоминает удивительную Магдалену Монтесуму, работавшую с Вернером Шрётером, Франком Риппло и Фассбиндером.

«В интервью 1975 года, опубликованном в журнале „Фуко в кино“, Мишель Фуко восхищался тем, что Вернер Шрётер был освободителем тел на экране. Он месил тела, „как тесто“, до тех пор, пока они не становились „анархичными, а иерархии, локализации и обозначения, органичность... все разрушалось“. За это откровенное удовольствие Фуко отдал должное взгляду режиссера, но как насчет значимости субъектов [его фильмов]? Чаще всего это была Магдалена Монтесума: эксцентричная артхаусная актриса, которая снялась в россыпи западногерманских фильмов с конца 60-х до своей смерти в 1984 году. Ее экстраординарные работы сами по себе были анархическим разрушением, стирающим границы между хрупкостью и доминированием, искусственностью и правдой, гламуром и гротеском.

Ее сферой деятельности были декадентские эксперименты ее друзей-режиссеров — Шрётера, Ульрике Оттингер, Райнера Вернера Фассбиндера, Розы фон Праунхайм и Франка Риппло, среди прочих, — где она наводила сумрак на драматические образы ужасающих примадонн, древних трагиков и озорных упырей. Ее лицо было средоточием всей этой напряженности: она была наполовину звездой немого кино, наполовину средневековой Мадонной и, подобно подменышам прошлых веков, ее внешность вызывала тревогу и благоговейный трепет.

Чтобы лучше понять способность Монтесумы к метаморфозам, лучше всего начать с первого полнометражного фильма Шрётера „Эйка Катаппа“ (1969). Он представляет собой абстрактную попурри-оперу, в которой Монтесума с головокружительной скоростью меняет обличья: монахиня, страдающая от стигматов; Тоска; поклонник в стиле фанданго; жалкий Риголетто, ковыляющий с горбуном; легендарная германская принцесса Кримхильда, отягощенная судьбой и копной огромных белокурых кос. Это ошеломляет. И все же Монтесума воплощает их все с ироничным щегольством и изяществом жестов. На нее никогда не устаешь смотреть. Она обращается со съемочной площадкой как со сценой, удлиняя движения для тех, кто сидит на галерке, и придавая своему лицу всевозможные сюрреалистические, призрачные очертания. Именно к такой работе ее часто призывали в окопах андеграундного кинематографа: выступать в роли посланника, ведущего зрителей через земли веселья, позолоченной пышности и чрезмерного пыла».

Что послушать?

Джонатан Розенбаум выходит на связь из космоса, чтобы рассказать о своей новой, экспериментальной и «возмутительной» книге Camera Movements That Confound Us о том, как движение камеры наделяется смыслами, обносится маркерами, влияет на историю кино.

«Мне кажется, что часто движение камеры ближе к тому, что можно делать в прозе».

***

Другой классик американского письма о кино и куратор MoMA, Дэйв Кер рассуждает о негативах, хранении фотохимических материалов и реставрации в эпоху цифры.

***

Историк американского киноавангарда, сооснователь киноархива «Антология» П. Адамс Ситни ушел из жизни в июне, и о нем вспоминают далеко за пределами области исследования. Австрийский киномузей выложил архивную запись лекции Ситни, сделанную в 1978 году. Завораживающий рассказ: среди прочего Ситни рассуждает о Вертове, как тот отказывался «попадать в ловушку новой модели времени».

Что смотреть?

«Нью-Йоркер» выложил средний метр исследователя фурри-реальностей Джо Хантинга, историю о дружбе посреди недуга «Реальность надежды». С такими говорящими головами вы, вероятно, не сталкивались.

«Этот короткометражный документальный фильм, снятый в условиях виртуальной реальности (VR) и физически в Швеции, рассказывает о создателе виртуальной реальности Хию, столкнувшемся с почечной недостаточностью, и его онлайн-друге Фотографоттере, путешествующем из Нью-Йорка в Стокгольм, чтобы стать донором для Хию. Созданный из поэтических монтажных фрагментов, снятых в режиме реального времени в виртуальной реальности, и интимных интервью, уходящих корнями в экспрессивную субкультуру сообщества виртуальных фурри, фильм раскрывает искреннюю доброту между друзьями в разных реальностях».

***

Le Cinema Club делится доком «Сто верблюдов во дворе» — название заимствовано у сборника рассказов Пола Боулза, по запыленном следам которого в Марокко и путешествуют авторы этого 50-минутного фильма.

«Благодаря сочетанию съемок со смартфона, фотоснимков, архивных материалов и ручной камеры, “Сто верблюдов во дворе” походят на кинематографический коллаж — фильм, который постоянно меняется, отражая дух путешествия на экране и сопровождающую его музыку».

***

Киносообщество «Луч» поделилось работой «Манифест» Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, взявшей гран-при «Духа огня»-2019 и давшей имя их творческому коллективу.

Подготовил Никита Смирнов