Дайджест 13.03.

Что читать?

«Корейское кино восстало из колониального пепла» — сообщает заголовок последней статьи Кристофера Смолла для MUBI. Уместность такого пафоса очевидна любому, знакомому с историей Кореи, пробывшей под японской оккупацией 35 лет (1910–1945).

Классический фильм Син Сан-ока «Вечнозелёное дерево»… пропагандистская, но исключительно сильная адаптация известного романа 1930-х годов, показывает, что ненависть к японскому колониализму была в 1961 году одной из немногих тем, которая могла объединить людей Северной и Южной Кореи. Им восхищались как националистический диктатор Юга Пак Чон Хи, захвативший власть в результате государственного переворота, когда фильм ещё монтировался, так и 18-летний Ким Чен Ир, киноман, который с энтузиазмом рекомендовал фильм всем высшим должностным лицам Трудовой партии КНДР.

На Виеннале в октябре прошлого года «Вечнозелёное дерево» было представлено в программе из двенадцати корейских фильмов, снятых с 1940 по 2016 год, — «Призраки истории: образ японской колониальной эпохи в корейском кино». Программа, кураторами которой выступили Гервин Тамсма, голландский независимый куратор, ранее работавший в IFFR, и Ким Хон Джун, директор Корейского киноархива, прослеживала тематическую нить — шрамы, оставленные на корейской психике японским имперским господством, — через национальное кино, выявляя различные точки соприкосновения в общей истории Японии и Кореи, будь то результат вдохновения, присвоения или принудительной ассимиляции.

Продолжаем разбираться с темой искусственного интеллекта, его использованием в кино и связанных с этим этическими и эстетическими проблемами. А.С. Хамра пишет на Fast Company об одержимости Голливуда совершенством, аутентичностью и реализмом. Но что значат эти понятия применительно к кино?

Является ли совершенное врагом хорошего? Для многих современных режиссёров, похоже, это не имеет значения. Ведь правки вносятся так, чтобы оставаться незаметными для зрителя. Примером может служить одержимость режиссёра Брэди Корбета «идеальными» венгерскими акцентами в его номинированном на «Оскар» архитектурном эпосе «Бруталист». Корбет нанял украинскую компанию Respeecher, которая с помощью искусственного интеллекта улучшила акценты, сгладив произношение гласных, когда актёры Эдриен Броуди и Фелисити Джонс (американец и британка соответственно) говорили по-венгерски. Корбет объяснил в интервью Los Angeles Times, что это было необходимо, поскольку «таков был единственный способ достичь чего-то полностью аутентичного».

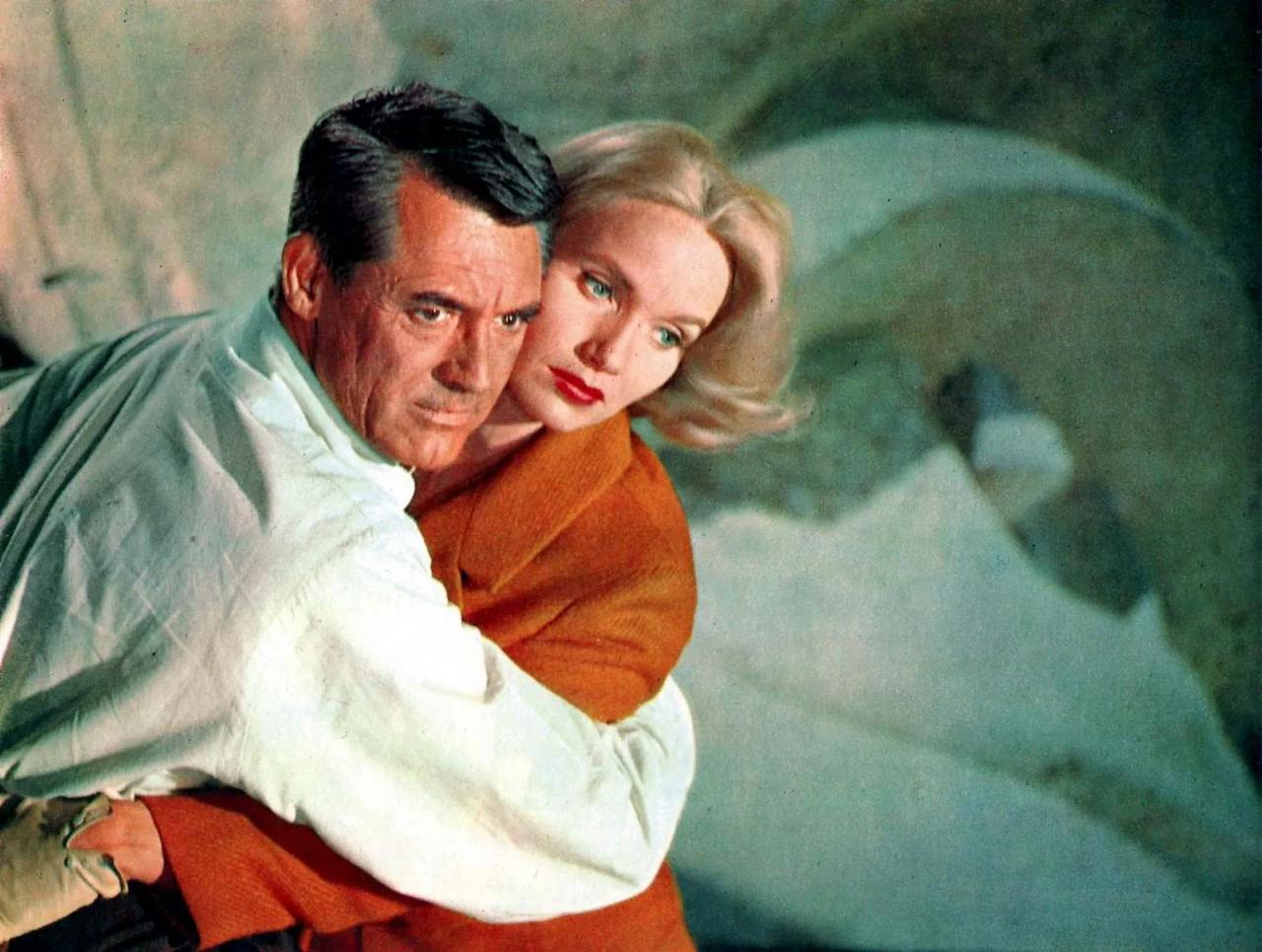

Хамра отмечает, что Корбет, обосновывая свою любовь к коррекции неправильных акцентов, ссылается на несуществующую сцену из «На север через северо-запад» Хичкока:

В интервью Los Angeles Times Корбет заявил, что он «не смог бы поступить иначе», вспоминая, как смотрел с дочерью «К северу через северо-запад»: «Там есть сцена в ООН. Моя дочь наполовину норвежка, и два персонажа разговаривают друг с другом на [условно] норвежском. Моя дочь заметила: „Они говорят чепуху“. И я подумал, а ведь раньше мы просто красили людей в коричневый цвет, верно? [Имеется в виду практика blackface.] И, по-моему, это гораздо более оскорбительно, чем использование инновационных технологий и помощь блестящих инженеров, чтобы создать что-то идеальное».

Однако в фильме Альфреда Хичкока «На север через северо-запад» (1959) нет сцены в ООН или где-либо ещё, где два персонажа говорят на полувымышленном норвежском или любом другом поддельном языке.

(...)

Использование Корбетом ИИ, таким образом, основано на том, к чему склонен сам ИИ и за что его часто критикуют: на «галлюцинациях», в которых ранее сохранённые данные неправильно комбинируются, создавая вымышленные детали и генерируя ложную информацию, часто оказывающуюся бессмыслицей.

«От ассистентки до экстаза». Киновед Наталья Рябчикова составила для «Кинопоиска» словарь Сергея Эйзенштейна. Гуляя по нему, можно прочитать о любви советского гения к классическим детективам, театру Кабуки и Джойсу, узнать, какие опасения у него вызывал приход в кино звука, и так далее:

От червивого мяса в «Броненосце „Потемкин“» (см. Б — «Броненосец») до потоков молока в «Старом и новом», от танцев лилипутов на ресторанном столе в «Стачке» (см. С — «Стачка») до изогнувших шеи лебедей на свадебном царском пиру в «Иване Грозном» — даже по фильмам Эйзенштейна видно, что он был гурманом и гедонистом.

В юности, во время Гражданской войны и инфляции, он подробно перечисляет в письмах матери свой рацион (и его стоимость), а его мемуары полны зарисовками, связанными с поглощением пищи — например, о том, как он пытается подступиться к артишокам в доме американского банкира-миллионера Отто Кана или ест крем сабайон в Берлине вместе с драматургом Луиджи Пиранделло. Даже теоретические заметки Эйзенштейна в каком-то смысле могут читаться как «Книга о вкусной и здоровой пище». В них он рассуждает и о гелиотропизме (питание солнечным светом) и каннибализме.

Дэвид Хадсон пишет на Current о фильмах Хейни Срур, первой арабской режиссёрки, попавшей на Каннский кинофестиваль. Её дебют «Час освобождения настал» (1974) — документация восстания в Дофаре, где демократическое партизанское движение противостояло поддерживаемому Великобританией султанату Оман. Особое внимание и в этом, и в последующих фильмах Срур уделяет женскому движению и его роли в истории:

В интервью Cahiers du cinéma, когда «Час» показывали в Каннах, Срур… — с гордостью заявила, что «Час освобождения настал» — это «партийный фильм на всех уровнях. В том числе и в плане монтажа: нельзя просто выстроить кадры, снятые по обе стороны баррикад, в произвольном порядке и предложить зрителю самому выбирать сторону; это поставило бы угнетение и свободу, несправедливость и справедливость на один уровень». «Час» «чётко занимает позицию, не скрывая при этом трудностей борьбы, не умалчивая о противоречиях и не впадая в конечном итоге в триумфализм».

Отмечат Хадсон и другой знаковый фильм Хейни Срур «Лейла и волки»:

Эшли Кларк, наша главная кураторка, так объяснила, почему она сочла необходимым включить этот фильм в свою десятку [для опроса BFI]: «По-настоящему уникальный и подлинно радикальный, «Лейла и волки» — настоящий пир с точки зрения формы, сочетающий архивные материалы с реэнактментами и фантазийными сценами. Я никогда не видела ничего подобного, и режиссёрка Хейни Срур… заслуживает гораздо большей известности».

Огромный блок материалов, посвящённых Хейни Срур, можно найти на сайте бельгийского онлайн-журнала Sabzian.

Что слушать?

Из комбинации двух слов machine и cinema сложилась машинима. За этим термином скрывается множество различных фильмов, существующих на стыке компьютерных игр и кино. С 1990-х, когда речь шла скорее о форме любительского сторителлинга, машинима прошла путь до жанра, к которому обращаются респектабельные режиссёры-экспериментаторы вроде Фила Соломона. Самое горячее предложение 2025 года в этой области — Grand Theft Hamlet — история о группе артистов, ставящих шекспировского «Гамлета» в GTA.

С авторами Grand Theft Hamlet пообщался Рико Гальяно для очередного выпуска MUBI Podcast.

Подкаст Film Comment в этот раз посвящён новинкам американского проката: «Милосердию» Алена Гироди, «Мики 17» Пон Джун Хо, «Опусу» Марка Энтони Грина, «Замирающему» Карсона Ланда. В гостях у подкаста — Тим Грирсон (автор Los Angeles Times, Screendaily).

Уже некоторое время совместный подкаст про кино выпускают Илья Пронин и Дмитрий Хаустов. В седьмом выпуске «они смотрят „Не говори никому“, „Плохую девочку“, „Чужого: Ромул“ и восхищаются новой диетой Джеймса Макэвоя, раскрепощают свои сокровенные желания вслед за Николь Кидман и сами дивятся неожиданной хрупкости своего фанатизма от вселенной ксеноморфов»

В гостях у подкаста «Я видел проблески красоты» — исследовательница кино, кандидатка философских наук Дарина Поликарпова. Как и в прошлый раз, в фокусе внимания — знаковый для поп-культуры фильм: ромком «Отец невесты» со Стивом Мартином и Дайаной Китон. Из выпуска вы узнаете:

«Насколько (не)реалистично изображена американская жизнь в фильмах подобного типа и как мы смотрели на неё в 90-е из российской провинции? Как влияет на восприятие фильма одноголосый авторский перевод и почему Алексею Михалеву пришлось выдумать целый язык для озвучки „Отца невесты“?»

Что смотреть?

«Что толку планировать, если завтра можешь проснуться не в настроении» — писал Вольфганг Бауэр, но, кажется, многим из нас придётся распланировать свои дела аж до 10 июня. Именно столько продлится онлайн-программа Артдокфеста, состоящая из 63 фильмов. Внутри — история дрэг-артиста, родившегося в Нью-Йорке, но выросшего в России; документальная музыкальная сказка, чье действие разворачивается в горах Алтая; рассуждения о роли памятников в прославлении организованного насилия; жизнь среднего обывателя, уложенная в 7 дней и два четверостишия; и далее — бесконечность. Перечисленные фильмы были выбраны из программы совершенно произвольно.

Подготовил Александр Подборнов