Дайджест 10.10.

Автор: Никита Смирнов

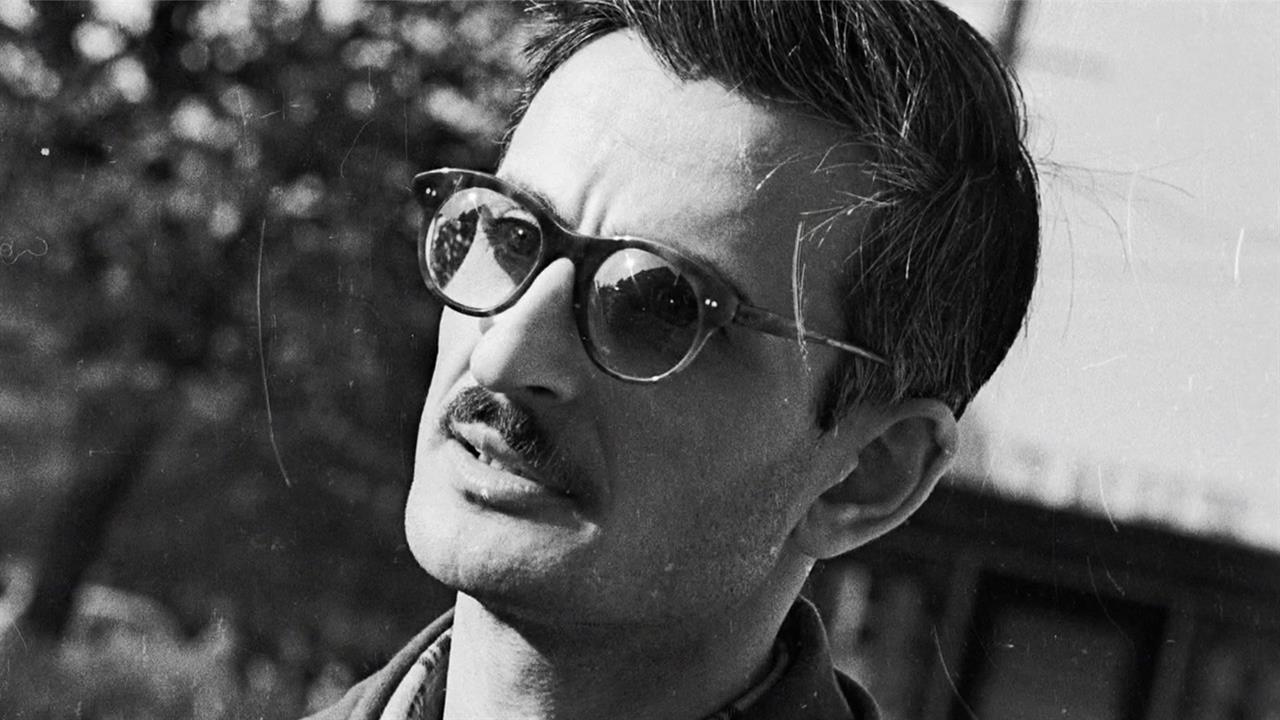

Исполнилось 100 лет со дня рождения Марлена Хуциева. «Сеанс» собрал мемуары современников режиссера. Александр Митта — о легкости:

«В 60-е мы все активно снимали и встречались на бегу в бесконечно длинных коридорах „Мосфильма“. Как-то раз Марлен Хуциев остановил меня вопросом:

„У меня один персонаж похож на тебя: знает все про все, ты не покажешь, как его сыграть актерам, чтобы было с юмором?“ — „Марлен, я на своих съемках занят...“ — „Да это на десять минут. Мы свет подготовим и в один дубль безответственно покажешь“

Через день ассистентка Хуциева позвала в павильон. Я близко к тексту сказал какую-то глупость и убежал в свою группу. Недели через две Марлен встретил меня в столовой:

„Саша, поздравляю, худсовет утвердил тебя на роль, в которой ты пробовался!“ — „Да не пробовался я! Тебе показал то, что ты просил. Я занят! Сниматься не буду. Сам снимаю...“ — „Ты не понял? Тебя утвердил худсовет объединения и дирекция студии! Да мы тебя снимем так, что ты и не заметишь“».

***

Весной этого года обнаружился дипломный фильм Сергея Параджанова «Андриеш» (1952), долгие годы считавшийся утраченным (не путать с одноименным полным метром, который стал для режиссера взрослым дебютом). Просматривая материал выпускной работы, киноведы обнаружили, что «содержание совсем не соответствует описанию, которое дал в своей книге „В оправдание этой жизни“ присутствовавший на защите диплома известный киновед Р.Н. Юренев», — впрочем, знакомые с лором Ростислава Юренева едва ли удивятся такой расхлябанности.

Как киноведческий детектив читается статья Светланы Смагиной и Владимира Виноградова «Загадка одного вгиковского диплома».

«Фильм представлял собой, в общем-то, наспех смонтированные, несколько разрозненные, в большинстве своем блестящие поэтические кадры с интертитрами и финальной надписью „конец“. Фильму явно не хватило съемочного материала для полноценного рассказа истории.

Интересно, что авторы этой работы впрямую позаимствовали два кадра из фильма А. Роу „Кащей Бессмертный“ (1944).

Что же хотел снимать Параджанов и чем же он на самом деле защищался? Попробуем воссоздать эту историю, опираясь на сохранившиеся документы.

Совершенно очевидно, что приверженность к условности и живописной поэтичности была присуща режиссеру еще со студенческой скамьи. Он изначально и планировал защищаться сказочным сюжетом, однако другим: „До утверждения дипломной темы „Андриеш“ я представил на рассмотрение кафедры сказку — „Кенди““»

В статье Параджанов рассказывает о том, что такое пробы-эклеры, рассуждает об «аромате истории» и предлагает «некоторые экспериментальные съемки по режиссуре мультипликационного фильма».

***

На Spectate — примечательная попытка нащупать пульс современной художественной критики. Несколько респондентов делятся своими замерами и находят ввереного при смерти. Фрагмент ниже — из реплики Ивана Стрельцова, в которой «К» значит «критика».

«И те же правила действуют внутри „К“. Ровно как MF DOOM был рэпером для рэперов, помимо критиков для зрителей, они существуют так же для художников и других критиков. „К“ становится индустрией рефлексии законов самой индустрии. Например, когда на Венецианский или Берлинский фестиваль приезжают кинокритики, каждый примерно понимает, что напишут его коллеги. Если один хвалит фильм, то для другого это просто не имеет смысла, так как весь рынок мнений должен быть равномерно заполнен продуктом. И сама логика индустрии (да и собственный нарциссизм) толкает его к определенному письму. Или другой пример — политизация искусства: мы не выбираем, с какой позиции — правой или левой — писать текст. Разграничение существует и без нас. И существование деколониальной, постколониальной, феминисткой, квир, левой, правой, знаточеской, имперской и т.д. „К“ лишь доказывает, что — даже для авторов — жанр отчужден.

Кризис „К“ — это эффект несовпадения предзаданных параметров призрачной индустрии с реальными возможностями критиков как людей. Все разговоры о кризисе — лишь требование производить тексты, писать, писать, писать, давать ангажированные ответы, объяснять что-то тем, кто даже после повторного просмотра фильма или выставки ничего не понял, либо фиксировать, что происходит в искусстве. Да, и является вся эта машинерия пишущих тел собственно самой „К“, а не обычным экзистенциальным кошмаром, с которым сталкивается любой автор?»

***

Не стало Кена Джейкобса, американского авангардиста, предложившего новые принципы работы found footage, бившего зрителя стробоскопическим эффектом, испытывавшего пределы «человеческой терпимости» своим многочасовым экспериментом «Звезда, усыпанная насмерть блестками» (Star Spangled to Death, 2004) и построившего «нервную систему» из кинопроекторов.

Вадим Ризов вспоминает автора на сайте журнала Filmmaker, и приводит выдержку из переписки с его учеником Р. Эмметом Свини:

«В 1999-2003 годах я учился на последнем курсе университета в Бингемтоне, и Кен уже досиживал там свой [преподавательский] срок. Думаю, к тому времени, когда я закончил, он уже был на пенсии. Я провел с ним целый урок под общим названием „Глупость“. В этот момент он был похож на стендап-комика, который просто рассуждал обо всякой херне, что его раздражала; это было очень забавно и не походило ни на что, с чем я сталкивался на занятиях. Главным выводом [занятий] было подвергнуть сомнению все, включая его самого».

Великого экспериментатора провожает Евгений Майзель:

«Джейкобс не стал частью какого-либо течения, включая структурное кино, но сам стал целым направлением в кинематографе. С точки зрения оригинальности вклада Джейкобса он заслуживает отдельной главы в учебнике по истории кино, и не его вина, что такие учебники, возможно, еще не написаны».

Михаил Железников, куратор программы In Silico, с горечью вспоминает, как в 2019-м на «Послании к человеку» прерывалась связь во время зум-колла с Джейкобсом (была испытана нервная система):

Продолжаем разбирать на цитаты последний номер «Художественного журнала». Текст Златы Адашевской «В перспективе» о связи камеры с традицией прямой (линейной) перспективы представляет себя сам:

«Идеология и камера, камера и идеология — две вещи, которыми были озабочены европейские кинотеоретики на изломе 60-х и 70-х годов прошлого века. Это злободневное политическое беспокойство обратило мыслителей к самым корням кинооптики, уходящим во времена, когда была изобретена камера-обскура. Как писал Марселен Плейне, камера „производит непосредственно унаследованный код перспективы, построенной на модели научной перспективы Кватроченто. Что следует отметить, так это дотошный способ, в котором конструкция камеры направлена на „исправление“ любых аномалий в перспективе, чтобы воспроизвести во всей своей компетенции код зеркального вúдения...“ Да, камера — это всего лишь техника, она создана на научной основе, она беспринципна, а потому бескорыстно и беззастенчиво служит любым господам — фашизму, капитализму, коммунизму... Однако способна ли она сохранять нейтралитет?»

***

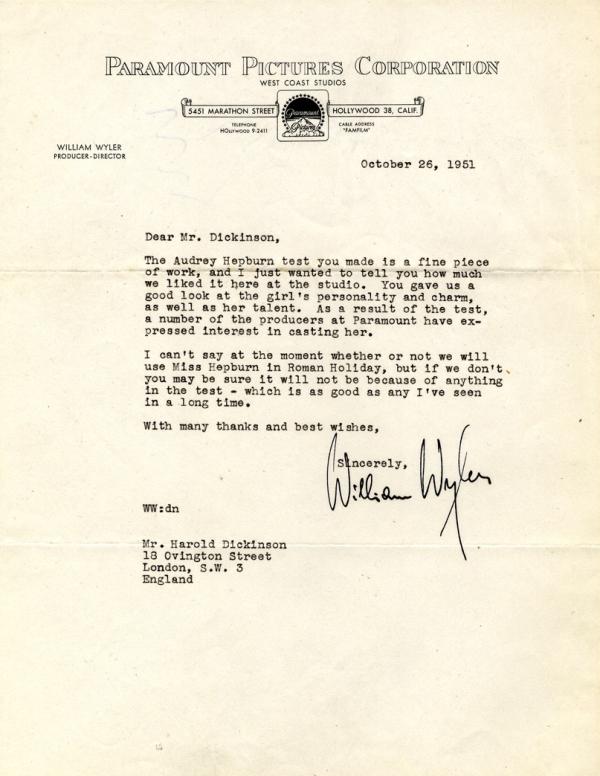

Британский киноинститут сохранил чеки: на сайте опубликовано письмо, после которого Одри Хепберн стала звездой. Речь идет о студийной записке Уильяма Уайлера, просмотревшего пробы актрисы перед «Римскими каникулами» (Roman Holiday, 1953).

«Вы дали нам возможность оценить индивидуальность и обаяние девушки, а также ее талант. В результате теста ряд продюсеров из „Парамаунт“ выразили заинтересованность в том, чтобы взять ее на роль».

***

Случай фильма «Капо» (Kapò, 1960) и реакции на него Жака Риветта известен хорошо: тревеллинг подразумевает моральную ответственность, и наставив камеру на бездыханное тело погибшей в концлагере, режиссер Джилло Понтекорво совершает поступок аморальный. Благодаря Cineticle эта история обретает недостающий контекст: Юлия Коголь перевела текст Сержа Данея, который превращает эссе Риветта в отправную точку саморефлексивного акта.

«Таким образом, именно это простое движение камеры совершать не следовало. Это движение — очевидно — должно было вызывать отвращение. Как только я прочитал эти строки, я понял: автор абсолютно прав.

Резкий и яркий текст Риветта позволил мне выразить словами этот особый тип отвращения. Я смог облечь свой бунт в слова. Но это ещё не всё. Вместе с бунтом пришло ещё одно чувство, не такое ясное и, пожалуй, не такое чистое: я с облегчением осознал, что только что приобрёл своё первое убеждение как будущий кинокритик. И правда, на протяжении многих лет „трэвеллинг в „Капо““ стал для меня портативной догмой, бесспорной аксиомой, переломным моментом в любой дискуссии. У меня определённо не могло быть ничего общего с тем, у кого „съёмка с движения в „Капо““ мгновенно не вызвала бы отвращение.

Такие разногласия были в те времена обычным явлением. Глядя на разгневанный стиль статьи Риветта, я чувствовал, что яростные дебаты уже позади, и мне стало ясно, что кино отражает все эти дебаты. Война в Алжире подходила к концу, и так как её не сняли, любая репрезентация истории вставала под сомнение. Казалось, все понимали, что существуют табу, преступные приёмы и запрещённый монтаж — особенно в кино. Знаменитая формула Годара о том, что трэвеллинг — это „вопрос морали“, была в моих глазах одной из тех истин, которая не подлежит сомнению. По крайней мере, с моей стороны».

***

Джейн Фонда бьет тревогу: в Америку возвращается маккартизм. Актриса воссоздает Комитет первой поправки, который 80 лет назад основали ее отец Генри Фонда, Люсиль Болл, Джуди Гарленд, Фрэнк Синатра и Хамфри Богарт с целью дать отпор охотникам на «красных ведьм». Выглядит весьма забавно.

«„Когда мне становится страшно, я обращаюсь к истории“, — пишет Фонда — „Увы, не существует тайного учебника, содержащего ответы на все вопросы“. Далее она подчеркнула ценность солидарности и „сплоченности, умения находить мужество в людях, которых слишком много, чтобы их игнорировать, и отстаивать друг друга“».

Фонда сумела собрать более 500 подписей: Аарон Соркин и Джулианна Мур, Педро Паскаль и Спайк Ли, Вупи Голдберг и Гленн Клоуз согласны, что дальше ехать нельзя.

Что смотреть?

Le Cinéma Club поделился «Гнездом» (Hreiður, 2022) ведущего исландского режиссера Хлинюра Палмасона. Это «обманчиво простой» док: на протяжении года Палмасон снимал то, как его дети строили дом на дереве.

Вспоминает Хуциева и Гостелерадиофонд, доставший из загашника шуточное приветствие режиссера актерами театра «Современник», вышагивающими по бутафорскому Чистопрудному бульвару.