Дайджест 10.07.

Что читать?

История, рассказывающая о попытках получить гринкарту, может предстать как в виде душераздирающей драмы, так и обернуться screwball-комедией. О последнем случае пишет в своём тексте для MUBI Ким Хью Лоу, отталкиваясь от «Свадебного банкета» (1993) Энга Ли и его недавно вышедшего ремейка:

Термин screwball (буквально — «кривой мяч») пришёл из бейсбола, где так называют подачу с неожиданной траекторией. Однако, как отмечает исследователь Грегуар Альбу в книге Hollywood Screwball Comedy 1934–1945 (2022), этот жанр также вырос из другой фундаментальной американской традиции — стремления к счастью. Появление screwball--комедий в 1930-х совпало с периодом социально-экономических потрясений, «отмеченных утратой доверия к элитам и системе», когда многие американцы переосмысляли само это стремление. «Если процветание, теперь оказавшееся под угрозой, было гарантом личного благополучия, то надежды на него таяли, — пишет Альбу. — И решение, возможно, следовало искать в уходе в частную жизнь супружеской пары, а не в иллюзии коллективных действий». Привычные рамки «супружеского союза» тоже требовали пересмотра: всё больше женщин выходили на работу, вступали во внебрачные связи и использовали контрацепцию.

Способность кино отражать эти реалии ограничивалась кодексом Хейса (Hays Code), который Ассоциация кинопроизводителей начала строго применять с 1934 года. В результате диалоги в фильмах развивались в практическом и философском ключе одновременно: герои выражали свои желания — через прозрачные намёки и физическую комедию — и по ходу действия буквально переформулировали новые нормы брака, избегая цензуры.

Это, в свою очередь, породило такие жанровые формы, как «комедия повторного брака» — понятие, впервые описанное Стэнли Кэвеллом в его основополагающей работе «В погоне за счастьем» (1981) как «борьбу за взаимную свободу» между полами. Согласно этой логике, современная любовь больше не определялась ни расположением звёзд, ни социальными условиями, а способностью партнёров к подлинному диалогу — умению «договориться», «проговорить» проблему (особенно если они уже расстались). Нелепые ситуации — фиктивные браки, незапланированные беременности — возникали именно тогда, когда герои пытались избежать этой необходимой коммуникации. Таким образом, screwball--комедия опиралась на философию одновременно прогрессивную и циклическую: она демократизировала любовь, но при этом утверждала брак как её высшую цель. В результате жанр закрепил сугубо американскую модель брака — как осознанный труд, работу любви.

Эта идея отражена в распространенном представлении, будто брак ради грин-карты — это «брак по расчёту», что подразумевает получение выгоды без соответствующих обязательств по поддержанию отношений. Именно такая ситуация показана в фильме Питера Уира «Зеленая карта» (1990)...

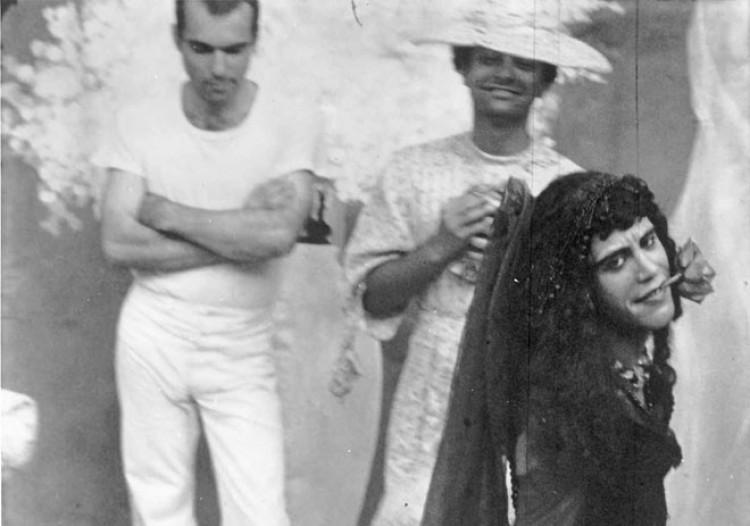

Sight & Sound републикуют статью Питера Уоллена, посвящённую «Представлению» Николаса Роуга и Дональда Кэммела — слепку эпохи, редкому фильму, которому идёт слово «культовый»:

Задушенная на десятилетия в Британии после суда над Оскаром Уайльдом и запрета «Жёлтой книги», «Романтическая агония» в 60-х возродилась с удвоенной силой. «Представление» стало её апофеозом, новой Шехерезадой, а Мик Джаггер — её Нижинским (по словам Марианны Фейтфулл в её книге «Faithfull», Джаггер, сам будучи поклонником балета, в середине 60-х «был одержим Рудольфом Нуреевым» и «часто с ним встречался»).

«Представление» соединило в себе Кастанеду, Алистера Кроули, Эшера, тантру, «покрытые мхом пещеры гоблинов и эльфов» — пещеры, в которых Джаггер в роли обречённого Короля Гоблинов крутился и прыгал с неоновым жезлом среди зачарованного двора, ожидая, когда жонглёр в подвале прикончит его. Одним словом, фильм собрал многие элементы того, что Фейтфулл называет «каноном хиппи».

(...)

«Это словно запечатанная под стеклом эпоха», — замечает Фейтфулл: «Аллегория богемной жизни Челси конца 60-х — с её баронами рок-сцены, золотой молодежью, наркотиками, сексом и декадансом». Лучшей книгой об этой субкультуре закономерно стало исследование моды — работа Ника Коуна «Сегодня нет джентльменов», где ярко показана эволюция «Челси-тусовки», её переплетение с поп-элитой и трансформация в движение детей цветов и психоделии: Челси как первая остановка на пути в Персию.

Ad Marginem переиздал классический труд, посвящённый немецкому киноэкспрессионизму — «От Калигари до Гитлера» Зигфрида Кракауэра. Советское издание давно стало библиографической редкостью и содержало изрядное количество сокращений. Сеанс публикует отрывок из главы «Мрачные предчувствия», о тревожных предвестниках мировой катастрофы и фильме «Пражский студент»:

Из груды кинематографического хлама, накопившегося за архаический период, лишь четыре фильма заслуживают внимания, так как они предвосхитили важные темы послевоенного времени. В трёх лентах изображались фантастические миры, населённые химерическими существами. Особенность этих фильмов отвечала передовым кинематографическим теориям Германии тех лет. Ведь многие тогдашние критики убеждали режиссёров в том, что специфические возможности нового искусства проявляются в изображении не реально существующих предметов, а вымышленных созданий, порождённых игрой фантазии.

Герман Хефкер — тот самый, что превозносил войну в качестве панацеи от зол мирной жизни, — призывал кинематографистов превращать свои фильмы в амальгаму реального и фантастического. Отпетый милитарист, обожающий волшебные сказки, — такие диковинные люди встречались только среди немцев. Подобным образом Георг Лукач, позже превратившийся из буржуазного эстета в мыслителя-марксиста (в обоих случаях склонный к крайностям), в 1913 году писал, что считает кино подобием волшебной сказки и сна.

Теоретические доктрины современников первым осуществил на практике актёр Рейнхардта Пауль Вегенер, чьё монгольское лицо словно приобщало к странным фантазиям, которые возникали в его голове. Желая воплотить их на экране, Вегенер поставил несколько фильмов, которые стали подлинными откровениями. События в этих лентах протекали по другим законам, чем в живой действительности, и лишь кинематограф мог придать им зрительную убедительность.

Slant поговорили с Альбертом Серра: про последний фильм режиссера «Дни одиночества», его гипнотический ритм, опасность съемок вблизи тореро и экзистенциальный конфликт между человеком и природой:

— Вы упомянули несколько слов с религиозным подтекстом. Это было частью вашего первоначального интереса к теме, или эти духовные мотивы проявились уже в процессе съёмок?

— Этот мотив всегда присутствует, но не играет ключевой роли. Я наблюдал за другими тореро, и он [герой фильма], пожалуй, наименее религиозный из всех. По крайней мере, он реже всего демонстрирует моменты искренней религиозности. Например, все тореро перед выходом на арену посещают церковь — она есть на каждой арене — но только он этого не делает. У него есть небольшие ритуалы, но это скорее суеверия, чем глубокая вера. Хотя нельзя сказать точно, но он выглядел предельно сосредоточенным. Главное, что я ощущал — это его абсолютная преданность делу.

— Это фильм о спорте?

— Я бы так не сказал, потому что здесь есть важнейший элемент, отсутствующий в других видах спорта — духовная составляющая. Вы можете смотреть теннисный матч, там много человеческих ценностей и интересных моментов. Но духовного подхода там нет. Здесь же всё наоборот — духовный подход является сущностной частью происходящего, как и всё, что можно связать с религиозным опытом. Поскольку это вопрос жизни и смерти, духовный аспект становится принципиально важным. Именно это отличает тавромахию — некоторые даже считают её искусством — от других видов спорта. Соревновательный момент есть, конечно: в конце можно получить трофей или нет, есть конкуренция между тореро. Но по сути это поединок с быком и, в конечном счёте, с самим собой. Здесь есть что-то рефлексивное о человеческой природе, об обществе, о наших отношениях с животным миром. Это что-то изначальное, из самых основ мироздания, где духовная составляющая играет главную роль. В спорте мы этого не видим.

— Поэтому в фильме так мало показана публика?

— Спайк Ли задал вчера точно такой же вопрос. Он сказал, что в американском спорте зрители — неотъемлемая часть шоу, что есть полное слияние между аудиторией и действом, и как это исчезает в моём фильме. Я согласился и повторил то, что уже говорил: здесь самое важное — духовная составляющая, где зрителями являемся мы. Толпа не может проникнуть в это хрупкое, интимное пространство саморефлексии и духовности, в котором находится тореро. Поскольку речь идет о смертельном риске, никто со стороны не может по-настоящему это прочувствовать.

Глеб Колондо погрузился в мир «Алисы в Стране чудес» и то, как эта книга повлияла на мировую культуру — от детской анимации до ЖЭК-арта:

Одна из лучших (и страннейших) экранизаций Кэрролла — «Алиса в Стране чудес» (1933) Нормана МакЛеода. Режиссёру пришла в голову «чудесатая» мысль: сделать актёрам костюмы, наследующие классическим иллюстрациям Джона Тенниела. В год выхода фильма критики посчитали, что одна из причин его провала в прокате — безумные наряды (за толстым слоем грима зрители не узнали кинозвёзд: Кэри Гранта и Гэри Купера), однако сегодня их монструозная «рукодельность» производит незабываемое впечатление.

Но, пожалуй, ещё сильнее «свихнулся» продюсер эротических фильмов Билл Оско, который в 1976 году смастерил из «Алисы» мюзикл 18+, где совершеннолетняя барышня, весело напевая, исследует свою сексуальность в компании Безумного Шляпника и других кэрролловских героев. В своё время она имела определённый успех, а в 2010-е стало известно, что легендарный Кен Рассел (автор фильма-рок-оперы «Томми», 1975) всерьёз подумывал о ремейке этой культовой картины, но скончался раньше, чем успел довести это дело до ума.

Марк Аш поговорил для The Film Stage с легендарным критиком Джеймсом Хоберманом. В центре внимания его новая книга Everything Is Now: The 1960s New York Avant-Garde—Primal Happenings, Underground Movies, Radical Pop:

Новая книга Хобермана Everything Is Now — это история Нью-Йорка в тот период, когда подобные творческие связи были особенно тесными. Хоберман снова погружает читателя в андеграундные художественные движения 1960-х: китчевые и кэмповые фильмы Джека Смита, ломающие «четвёртую стену» постановки Living Theatre и the Performance Group, фри-джаз Орнетта Коулмана, нудистские хэппенинги Яёи Кусамы, поп-арт и оп-арт, протестный фолк, психоделические световые шоу — и так далее, и тому подобное.

Книга разделена на части «Субкультура» и «Контркультура», хронологически проходя через десятилетие и показывая — особенно по мере эскалации войны во Вьетнаме и превращения молодёжной культуры в доминирующую силу — как оппозиционная эстетика альтернативных художественных движений повлияла на конфронтационную тактику альтернативных политических движений.

(...)

— Вы используете рекламу, афиши, рецензии, обзоры, эссе о произведениях искусства — что-то из них сохранилось, что-то кануло в Лету. Здесь и фильмы, и арт-объекты, и живые выступления. Насколько содержание книги продиктовано сохранившимися свидетельствами эпохи, а насколько — вашей собственной исследовательской оптикой? Были ли работы, которые вам удалось найти с трудом? Или то, чего не хватило?

— Книга расширялась по мере моих открытий. Изначально я рассматривал формат коллективной биографии дюжины ключевых фигур — но отказался от этой идеи. Отчасти потому, что такой подход казался мне недостаточно... коллективным. Мне хотелось говорить скорее о городе, о культурной среде в целом.

Попадались персонажи, о которых я прежде не слышал — я включил их в книгу, хотя информации катастрофически не хватало. Некоторые просто исчезли, не оставив следа. Вот, скажем, актриса Джин Филипс — я знал её имя по работам Джека Смита и экспериментальным постановкам. Она была афроамериканкой (редкость для той богемной тусовки, хотя и не беспрецедентная). Мне удалось выяснить, что она работала в муниципалитете, а потом влилась в этот безумный андеграундный театр. «Кто ты?» — думал я. Увы, поговорить с ней было уже нельзя.

Были и известные мне художники, чью роль я осознал лишь во время работы. Как Джеки Кассен — пионер мультимедийных световых шоу. Лишь собирая материал, я понял, что именно она была среди двух-трёх создателей Exploding Plastic Inevitable. Уорхол в этой истории выступал этаким Томасом Эдисоном — гениальным заимствователем (не умаляя его таланта, он прежде всего импресарио). Когда я это осознал, оказалось, что Кассен только что умерла — жила на Стейтен-Айленде. Будь я на год-два проворнее, возможно, успел бы взять интервью...

Про непроходящий интерес режиссёров к искусству кражи и «Воровство, как аналог кинопроизводства» рассказывает в 160-м номере «Неприкосновенного запаса» Игорь Смирнов:

Воровство — одна из тех тем, которыми фильм одержим начиная с дозвукового киноповествования, увенчавшего изображение краж резонансным «Багдадским вором» (1924) Рауля Уолша, и вплоть до самого последнего времени («Король воров» (2018) Джеймса Марша — один из многих примеров неостывшего с годами интереса кинематографии к хитроумно исполненному похищению ценностей). Устойчивая сосредоточенность фильма на наблюдении за изъятием чужой собственности не возникла бы, если бы он не был к тому внутренне предрасположен как особого рода медиальное средство. Разобраться в этом тематическом пристрастии киномедиума поможет миф.

Для архаического сознания воровство выступает в виде антитезы к первотворению. В своей работе со смысловыми максимумами миф противопоставляет созиданию всего из ничто (или из hyle) ничто последующего творческого акта, вырождающегося в захват демиургического достояния. Воровство карается смертью либо вечной мукой, которые выворачивают наизнанку creatio ex nihilo, соответствуя тем самым существу недолжного поступка, заслуживающего отместки (ex nihilo nihil fit). Так Адам и Ева обрекаются творцом на тленность после их беззаконного приобщения божественному знанию, а Прометей, укравший у Гефеста божественный огонь, чтобы отдать его людям, наказывается Зевсом, принуждающим переметчика к периодически возобновляемым физическим страданиям.

Что слушать?

В гостях у подкаста Writers on Films Харлан Уилсон — автор книги Strangelove Country, посвящённой отношениям Стэнли Кубрика с sci-fi: «Сосредоточившись на футуристической трилогии Кубрика — «Доктор Стрейнджлав», «2001: Космическая одиссея» и «Заводной апельсин» — а также на его совместной работе со Стивеном Спилбергом над «Искусственным интеллектом», Уилсон предлагает уникальный подход, одновременно академичный и бросающий вызов традиционной науке. В частности, он рассматривает «кубриковское сознание» через призму шизоанализа и философии кино — методов исследования, с помощью которых он изучает, как творчество режиссёра формирует самостоятельный, автономный, пограничный «кинематографический разум» (filmind), отличный от личности постановщика, обладающий собственным способом мышления, видения и существования».

Что смотреть?

Mubi выпустили видеоэссе «Abbas Kiarostami: A Transversal Filmography»: «В этом видеоэссе рассматриваются связи между детскими и подростковыми персонажами из семи фильмов иранского режиссёра, выявляя параллели между разными героями и элементами картин. Возникает ощущение, что перед нами один сквозной персонаж, линейно развивающийся от фильма к фильму. По мере его перехода из детства в отрочество, а затем в старость (иногда буквально в мгновение ока), его труд обретает самостоятельность, становясь отдельным действующим лицом».

На онлайн-платформе Le Cinema Club можно посмотреть Air: Eating, Sleeping, Waiting and Playing Майка Миллса, посвящённый знаменитому французскому дуэту Air:

«AIR стали одной из первых групп, с которыми Миллс сотрудничал как графический дизайнер и режиссер клипов, создав ныне культовые видео на треки «Sexy Boy» и «All I Need». Дункель как-то признался, что работать с Миллсом было невероятно легко: «Мы будто сливались в одного человека». Сам Миллс, вспоминая ранний этап карьеры, рассказывает, что два года предлагал всем музыкантам и лейблам снимать клипы бесплатно: «Для меня музыкальные видео — нечто очень личное. Даже больше, чем можно выразить словами», — говорил он в интервью Index Magazine. После работы с AIR он снял клипы для Pulp, Moby и Йоко Оно».

На e-flux доступен для просмотра Vermin of the Vortex легенды американского подпольного кино Джорджа Кучара: «В Vermin of the Vortex Кучар с присущим ему юмором осмысляет конфликтный эпизод своей биографии — столкновение с академической культурой документального кино на Robert Flaherty Film Seminar в 1996 году, где его дневниковое кинотворчество стало предметом жарких споров и критиковалось за «недостаточную политическую серьёзность» и отсутствие теоретической строгости. Смешивая документальные кадры с семинара (включая моменты напряженной полемики) с сюрреалистическими сценами похищения инопланетянами, Кухар иронично обыгрывает свой опыт академической маргинализации. При этом съемки с Chicago Underground Film Festival — более тёплой и принимающей среды — создают контраст, подчеркивая внесистемную позицию режиссёра и сложные отношения между андеграундным искусством и институциональными ожиданиями».

Подготовил Александр Подборнов.