Дайджест 07.08.

Что читать?

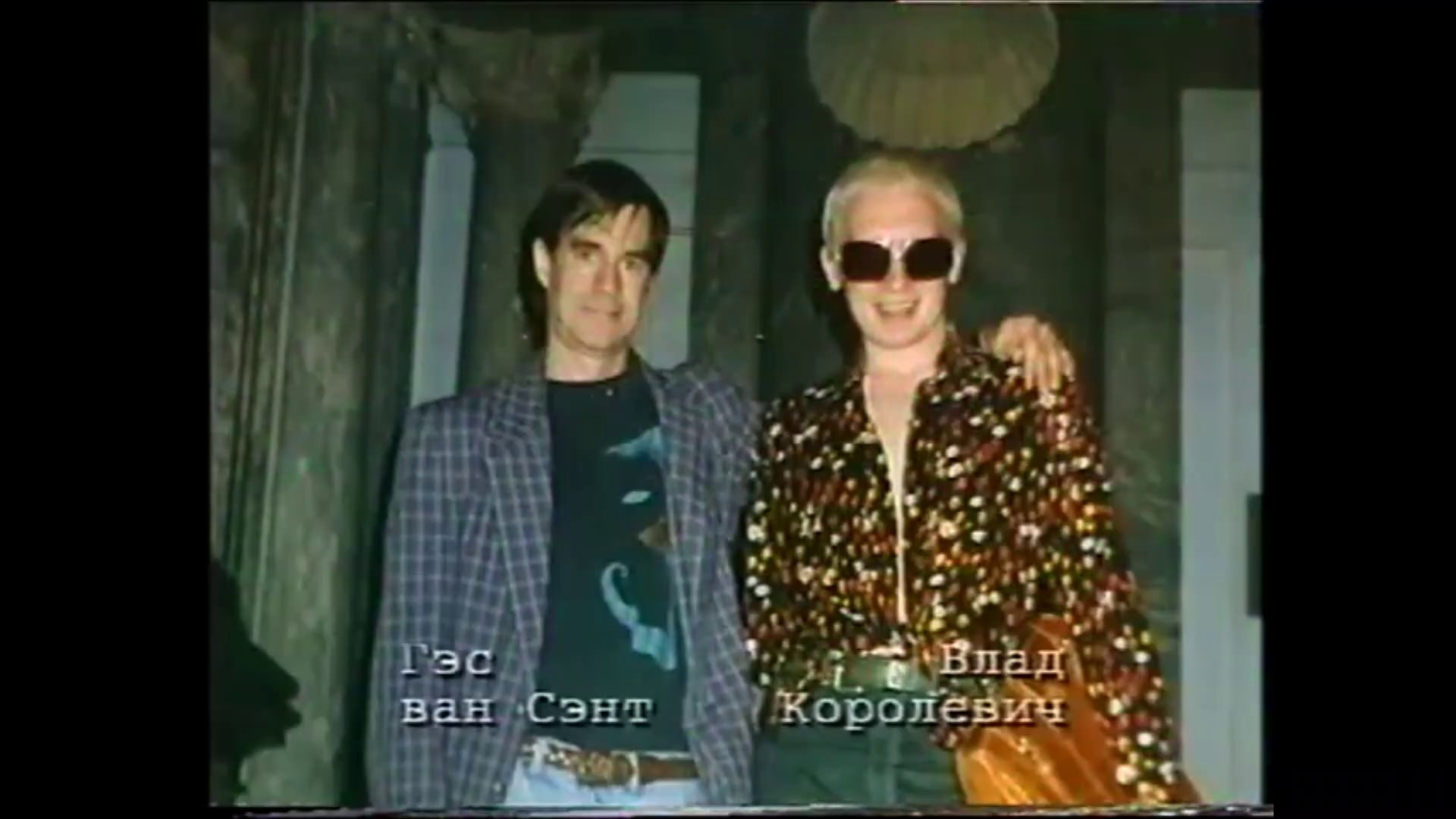

Ушел из жизни Борис Юхананов, режиссер и теоретик, руководитель «Электротеатра Станиславский», художник с необъятным полем притяжения. Слова еще последуют, поскольку требуют от говорящего собранности, — а сейчас обратимся к его фильму «Сумасшедший принц: Игра в ХО», снятому в 1987 году. Найти его можно в двух версиях: одна выложена на официальном сайте Юхананова, другая, на минуту дольше, опубликована на днях Раймондом Крумгольдом в его проекте «Парасинемаскоп».

В печатных изданиях Нью-Йорка происходит дискуссия о судьбе рецензии как фундаментальной формы критического высказывания. Все началось с того, что редактор культуры «Нью-Йорк Таймс» Сиа Мишель анонсировала перемены в работе отдела, мотивировав их тем, что находить смыслы в «непростом ландшафте» следует через новые формы, видео и эксперименты с платформами, а не только путем «традиционных рецензий». В ответ постоянный кинокритик журнала «Нью-Йоркер» Ричард Броди написал, что именно по рецензиям надлежит судить о состоянии профессии.

«Вопреки моему собственному заголовку, это не оправдание; я не собираюсь собственными руками защищать традиционные рецензии от нападок или оскорблений. Скорее, я выступаю за них не для того, чтобы сохранить статус-кво или возродить прошлые практики, а для продвижения самого искусства — потому что рецензии, отнюдь не такие консервативные, как следует из слов Мишель, по своей сути являются наиболее прогрессивной формой письма об искусстве. Когда критики пишут рецензии, они находятся в положении публики: смотрят фильм, посещают концерт, смотрят пьесу, покупают пластинку. Рецензии основаны на самой фундаментальной составляющей арт-бизнеса — личном знакомстве с отдельными произведениями (или выставками из множества работ) — и на экономических последствиях этого знакомства. Специфика рецензии заключается как в эстетическом, так и в социальном аспекте. Начнем с того, что это руководство для потребителей, неотъемлемая разновидность сервисной журналистики. Критики одновременно являются потребителями и олицетворениями потребителей; как писала Полин Кейл в 1971 году в „Нью-Йоркере“: „Без нескольких независимых критиков между публикой и рекламодателями не останется ничего“. Что коммерчески важно в обзорах, которые служат чем-то вроде документа о защите прав потребителей, так это именно эта независимость как редакции, так и текста».

***

На страницах «Сеанса» Глеб Сегеда рассказывает о программе «DEMO», которую в 1990-е крутили по ТВ и на рейвах. Здесь со зрителем говорил Тимур Новиков и лишенная телесного контекста голова Тильды Суинтон, а еще демонстрировались работы Сергея Добротворского.

«Каждый выпуск создавали как самостоятельное произведение видеоарта, которое годилось для демонстрации в танцевальных клубах („МАМА“, „Грибоедов“) и на рейвах. Основная информация всегда подавалась в форме текста. Некоторое время, отдавая дань уважения классическому телевидению, авторы использовали „ведущую“, роль которой выполняла голова Тильды Суинтон, вырезанная из кассеты с британским арт-хаусом. Проектов с подобной свободой экспериментов на телевидении в тот момент было крайне мало — отечественный „MTV“ запустили в 1998 году. Через год после „DEMO“ на „Шестом канале“ появился видео-журнал „КаМЫши“, затем психоделический теле-арт „PSI-TV“. Но все это были сторонние проекты. На студии канала как оригинальный телепродукт снимали только „DEMO“».

Беспрецедентным был и охват тем. Авторы миксовали живопись сюрреалистов и прерафаэлитов, современную архитектуру и поп-арт в сопровождении музыки Daft Punk, „Новых композиторов“ и „Ножа для фрау Мюллер“. Среди рассказов о современных фотографах и художниках встречается выпуск с избранными строками „Мастера и Маргариты“. Они запущены под сеты романтического ди-джей дуэта Кости Лавски и Наташи Славянки».

Заодно с материалом можно подписаться на археологический ТГ-канал с архивами передачи.

Журнал Filmmaker поговорил с Полом Эллиоттом. Его послужной список в роли оператора-постановщика — это преимущественно невразумительные комедии прошлых десятилетий. Совсем иначе, когда Эллиотт оказывался под началом Роджера Дикинса: вместе они делали «Старикам тут не место», «Подручного Хадсакера» и «Железную хватку». Однако свой путь в американской индустрии начинал с проектов Роджера Кормана, о котором вспоминает светло:

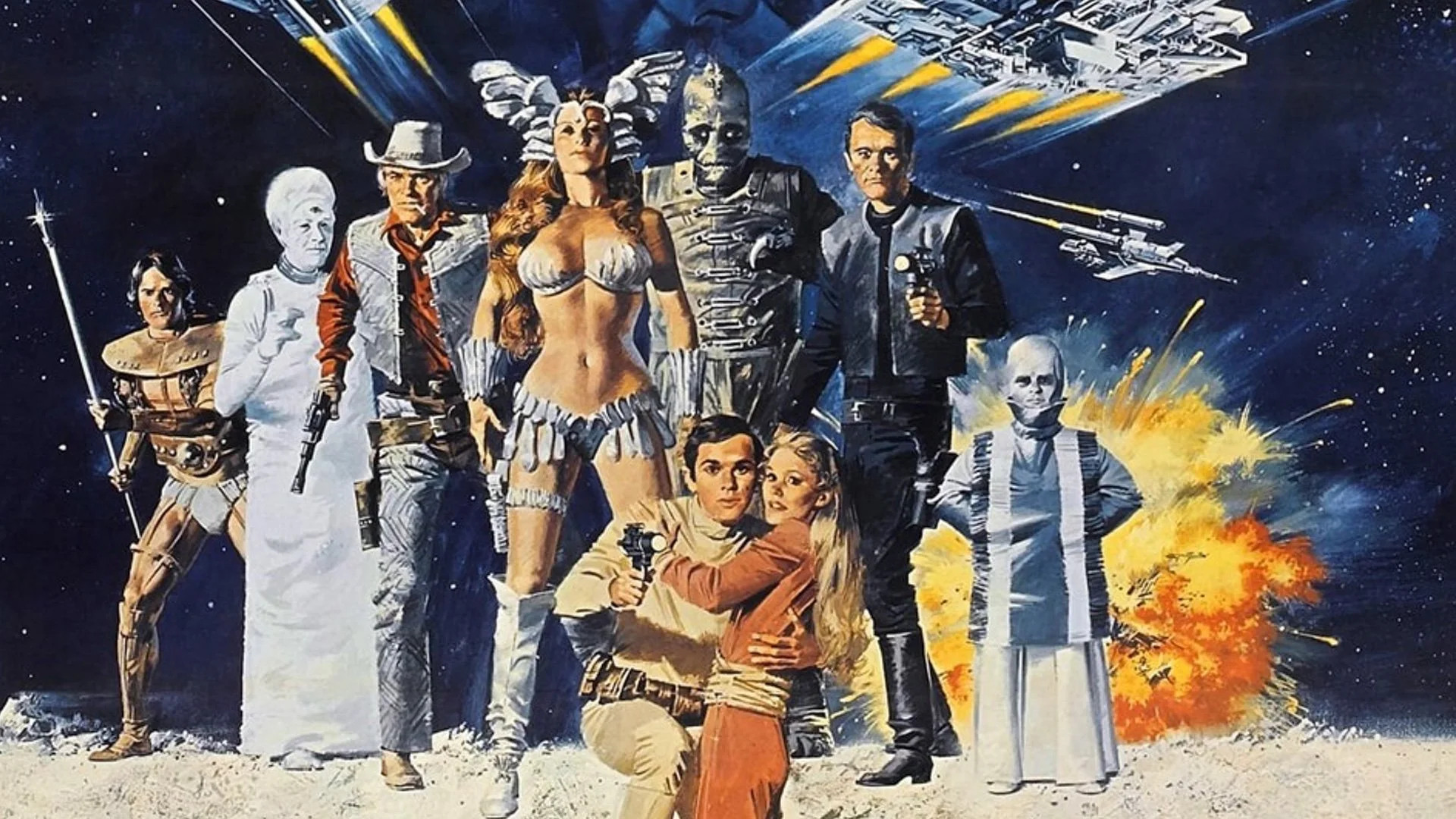

«Думаю, что на „Битву за пределами звезд“ у нас было что-то около 3 миллионов долларов, что было немалыми деньгами. Джим Кэмерон придумал для этого систему фронтальной проекции. Кажется, в итоге он занял место художника-постановщика, когда они уволили [первоначального] человека. Там были маленькие декорации космических кораблей, чужих земель и странные маленькие существа. Неподалеку был ресторан, куда мы ходили обедать, и никто не снимал свои наряды и грим. Вы заходили туда в обеденный перерыв, и там было полно инопланетян, которые потягивали напитки, потому что не могли есть в гриме. Нам всегда хотелось, чтобы камера словно парила в этих космических кораблях. Поэтому мы использовали кран. Как оператору, мне было весело, потому что я всегда немного парил, перемещая камеру. Она никогда не была зафиксирована. Я тогда был совсем юнцом. Снимали, разумеется, на пленку, и, по-моему, объективом T1.4. Даниэль [Лакамбр, оператор-постановщик картины] иногда втыкал в потолок несколько лампочек (просто чтобы было достаточно света). Я помню, что у него были красные, желтые и прозрачные лампочки, и он смешивал их, и мы снимали на объективы Zeiss Super Speed. Корман был известен тем, что всегда придерживался графика. Если вы отставали от графика, он приходил, просматривал сценарий, вырывал несколько страниц и говорил: „Теперь ты снова идешь по графику“».

Mubi продолжает делиться материалами седьмого номера собственного журнала Notebook. Бильге Эбири написал для него краткую историю частоты кадров в секунду. Упоминаются основные остановки: от нестабильной скорости показа в раннем кинематографе к звуковому стандарту в две дюжины изображений, от фликер-фильмов 1960-х к технологии HFR (high frame rate) в «Хоббите». Пускай соображения Эбири о персистенции и неточны, в целом ликбез полезен.

«Фильм Петера Кубелки „Арнульф Райнер“ (1960), который многие считают первым фликер-фильмом, соединил сплошные черно-белые кадры в ускоряющейся и замедляющейся последовательности, создавая волны стробоскопических эффектов. Семиминутный фильм начинается в восхитительно раздражающей манере (повторяющийся белый шум в саундтреке не помогает — или помогает неизмеримо, в зависимости от вашей точки зрения), затем погружает нас в странную задумчивость, а затем предлагает более длинные черно-белые фрагменты, побуждающие нас предвкушать, когда вернется стробирование. В фильме Тони Конрада „Фликер“ (1966) сплошные черно-белые кадры также чередуются все чаще; просматривая его, мы можем почувствовать, что застряли внутри проектора. Фильм начинается с написанного от руки предупреждения, снимающего с создателей фильма и участников выставки „всякую ответственность за психические или физические травмы“, которые могут быть вызваны показом. Предупреждение шутливое, однако Конрад искренне беспокоился, что эффект стробоскопа может вызвать у некоторых эпилептические припадки. Авангард стремился изменить не только наше восприятие, но и то, как мы думаем о восприятии. Как выразился Пол Шариц, описывая свой фильм 1966 года „Ray Gun Virus“, состоящий из черных, белых и цветных кадров, которые мелькают в разном ритме: „Цель: временное убийство нормативного сознания зрителя“.

Возможно, это и убийство, но в то же время это и возвышение. Во многих из этих экспериментальных работ сквозит ощущение возвращения к чему-то фундаментальному, органичному, природному и мистическому, благодаря экстремальным манипуляциям с технологиями — машины задействуются для почти шаманских процедур. Для фильма Шарица „N:O:T:H:I:N:G“ (1968), в котором цветные кадры перемежаются спорадическими образами-вспышками стула и электрической лампочки, режиссер построил ритмы фильма — чередование быстрых и медленных мерцаний по направлению к спокойному центру, затем наоборот, — на „Тибетской мандале пяти Дхьяни-Будд“. Для создания фильма „Mothlight“ (1963) Стэн Брэкидж наклеил крылышки мотылька, листья, траву и лепестки на полоски монтажной ленты, а затем напечатал их на пленке. Получившийся в результате фильм демонстрирует быстро меняющиеся абстрактные области органического материала, поразительное сочетание природы и техники. Брэкидж сказал, что был тронут видом мотыльков, летящих прямо, даже бесцеремонно, на пламя свечи. Он считал, что его работа дает им новую жизнь — по сути, реанимирует их. Но фильм также провел выразительную (и импрессионистическую) параллель с собственной бесполезной ролью художника в структурированном, транзакционном, даже паразитическом мире».

К выходу сентябрьского номера готовит нас «Кинема». Выпуск будет посвящен вопросу кинематографического опыта и зрительской субъективности. Александр Егоров перевел статью киноведа Карло Командуччи, который развивает концепцию «эмансипированного зрителя» Рансьера:

«...зрителя можно рассматривать как историю его встреч с образами, а образ, наоборот, как историю зрительских актов, наделивших его смыслом. Таким образом, кинопамять в этом отношении следует понимать не столько как запись и воспоминание о воплощенном опыте зрителя, сколько как саму среду, ситуацию, в которой воплощенный образ появляется на свет».

***

The Yale Review вытащил из архива прелестный мемуар Винсента Прайса, легенды экранной готики, о знакомстве с Гретой Гарбо.

«Однажды, сидя на крыльце своей хижины с видом на грязные воды залива Санта-Моника, я увидел шагающую фигуру: волосы повязаны шарфом, что-то бормочет себе под нос. Это была Гарбо, и, как я узнал позже, именно так она заучивала свои реплики. Она и не подозревала, что охотник за камнями, который поднял глаза и узнал ее [ранее в ювелирной лавке], был также зачарованным ей актером, готовым подавать реплики для любой ее роли. Я спустился с крыльца, чтобы поближе взглянуть на Гарбо. В тот день вместе со мной океаном любовалась великая американская писательница Рэйчел Филд, чья книга „Все это небо в придачу“ долгое время возглавляла список бестселлеров. Не то чтобы Рейчел не произвела на меня впечатления, она обладала домашней красотой и мягким характером. И все же, любая женщина по сравнению с Гарбо должна была отступить так же, как волны, разбившись о большие ступни божественной Гарбо, возвращались обратно в океан. Да, я заметил это. У нее были большие ступни — тем лучше для того, чтобы растоптать мое сердце!».

***

Criterion запускает онлайн-программу фильмов 1990-х, памятных своими саундтреками — песнями, а не специально написанной музыкой. Кураторкой выступила Яси Салек, исследующая культурные феномены декады, к которым можно отнести и успех саундтрека как отдельной от фильма товарной единицы. Ключевым в ее беседе по поводу программы становится фильм Кэмерона Кроу «Одиночки» (1992), которым он прозрел успех гранж-сцены в США.

«„Одиночки“ были сделаны и пролежали на полках до тех пор, пока гранж не стал популярным. И вдруг его поспешили сунуть на экраны, типа: „Подождите, а где этот фильм? Выпустите его прямо сейчас!“ Опять же, Кэмерон Кроу вовремя распознал то, что стало происходить в конце 80-х. И как только эта музыка зазвучала отовсюду, фильм был готов к выходу. Саундтрек к „Одиночкам“ — это артефакт, кусочек времени, это антропология».

«Кэмерон Кроу работал музыкальным журналистом. Он был женат на Нэнси Уилсон из группы Heart, которая привела его в мир музыкантов. Вместе со своим музыкальным руководителем Карин Рахтман он задействовал в фильме артистов, с которыми дружил, таких как Pearl Jam и Alice in Chains».

Пора оснастить себя монструозной теорией кино, которую предлагает исследовательница Катя Бронникова. Ее текст — часть нового проекта «Архив кинообъединений», посвященного любительскому и экспериментальному кино.

«существование киноклубов доказывает, что кино могут и любят заниматься люди с самым разным бэкграундом. на совместных дискуссиях могут возникнуть совершенно неожиданные идеи, которые не всегда связаны с философией, теорией или даже историей. порой история из жизни или цитата какого-нибудь писателя может помочь больше понять о самом кино, чем самый объемный массив специфических знаний.

не зря мы здесь употребляем именно слово понимание, а не, например, смысл. на понимании между многими людьми держится герменевтический хоровод, по ходу которого разворачивается анализ кино. именно тут возникает значимость сообщества: мы собираемся, чтобы посмотреть фильм и вместе что-то придумать. постоянно обмениваясь мнениями, мы находим язык, который позволяет в полной мере передать суть нашего опыта. слова кочуют из текста в текст, и со временем все в кругу начинают понимать значение тех или иных фраз, словосочетаний, выражений.

мы призываем читать разные книги и обращать внимание на личное в них, смотреть кино, не разделяя его на плохое и хорошее, слушать музыку, обращаться к собственному жизненному опыту и доверять ему, а также делиться этим опытом с друзьями, вместе придумывать тексты и просто радоваться кино. на экране и вокруг нас».

Что слушать?

Наша непременная рекомендация — подкаст «Я видел проблески красоты», в гости к которому пришла режиссерка анимации Соня Горя. Предмет обсуждения — детское впечатление от залихватского боевика Джона Ву «Без лица».

«Кто еще мог бы сыграть ненавидящих друг друга двойников Шона Арчера и Кастера Троя — Шварцннегер и Сталлоне, Том Круз и Том Круз, Олег Даль и Иннокентий Смоктуновский?

Как в глазах современных зрителей гротескный боевик Джона Ву может превратиться в метафильм о природе кинематографа, в сентиментальную драму или в историю о биполярном расстройстве?»

***

Роман Михайлов пришел на подкаст «встретимся после титров», чтобы поговорить о своем сериале «Путешествие на солнце и обратно», который в среде фанатов уже обзавелся ласковым акронимом ПНСИО.

Что смотреть?

Благотворительный фонд «Кинора» поделился записью лекции звукорежиссера Александра Ванюкова «Эстетика кинофонографии». Примером становятся поле, шепот и ветер.

Подошел к концу онлайн-фестиваль SINOFUTURISM, собравший работы Дэвида Линча, Джессики Кингдон и других медиахудожников, однако центральный элемент программы, одноименный фильм Лоуренса Лека, еще доступен. Прежде о проекте писал «Гараж»:

«(Анти)утопия Лека, представленная в его видео „Синофутуризм (1839–2046 AD)“ (2016), вызвана к жизни растущим геополитическим влиянием Востока, в частности культурной трансформацией современного Китая. „Классический“ западный футуризм с его отрицанием прошлого, культом скорости и промышленного развития сменяется тревогами и надеждами, связанными с развитием искусственного интеллекта и не-человеческим. Обыгрывая популярную в научной фантастике тему отношений человека и машины, Лек рисует быстро занимающуюся новую эру синофутуризма (от лат. Sina — Китай), предлагая видеть в ней не манифест или руководство к действию, а теорию заговора, помогающую понять сложное текущее состояние мира».

***

Телеграм-канал «Вестник киноведа» делится ссылками фестиваля немого кино в Бонне, который подготовил онлайн-программу — вот она. Заявлены редкий фильм великого датчанина Хольгер-Мадсена «Что случилось с Нанетт?», экранизация «Будденброков» 1923 года и другие примечательные находки.

Подготовил Никита Смирнов