Дайджест 03.07.

Что читать?

Бум автофикшна в литературе, расцвет личной документалистики (кино- и видеодневников, работ, опирающихся на семейные архивы) определенно позволяют сказать, что «мы живем в автофикциональном обществе». Об этом в своем тексте для онлайн-платформы Talking Shorts пишет Оливия Попп:

Автофикшн, возможно, является предельным кинематографическим актом (ре)созидания для режиссёра — системой бесконечных зеркал, (вос)производящих себя в производных формах, разрушающих привычную дистанцию между художником и произведением искусства. Миметическое подражание сталкивается с оригиналом: как два магнита с одинаковыми полюсами, которые слишком сблизились, это приводит к отталкиванию или разрыву. Физическое бытие и существование разделяются, когда режиссёр воссоздает себя на экране — визуально и через звук. Образ "я" продолжает жить в кино, не обладая реальным бытием. Игра или манипуляция (нетрадиционными способами) сенсорными стимулами, такими как звук, становится логичной точкой входа в автофикшн — пространство, где "я" и его восприятие ненадёжны.

(...)

Если мы вернёмся к работам Роберта Дж. Флаэрти как к форме этнографического кино (принимая во внимание, что вымысел — часть самой этнографии), то можем рассмотреть автоэтнографическое кино как рефлексивный метод, стремящийся освободиться от множества наслоений — как антропологии, так и докуфикшна. Как качественный исследовательский метод, автоэтнография по своей природе саморефлексивна: она может включать изучение самой себя или использование личного опыта для осмысления более широких явлений. Таким образом, «я» становится одновременно субъектом и объектом, искажая традиционные представления о так называемой объективности — осознание, которое возникло в антропологии как минимум полвека назад во время её давно назревшего «рефлексивного поворота».

О снятых на 8-мм плёнку фильмах французского классика экспериментального кино, создателя «неподвижного кинематографа» Жан-Клода Руссо рассуждает в своём эссе на Ultra Dogme Авалин Ву:

Для Жан-Клода Руссо всё начинается с изображения: его случайности, спонтанности и непредсказуемости. Методология Руссо не допускает предумышленности, того чувства авторского доминирования, которое навязывается миру перед камерой. В интервью 2006 года с Сирилом Нейра на кинофестивале FIDMarseille того года Руссо заявил: «Фильм становится захватывающим, когда чувствуешь, что режиссёр отступает в сторону, уступая место реальности… искусство изображения — это риск отказа или исчезновения. Как говорил Сезанн: «С каждым мазком я рискую жизнью». Позже, в 2019 году, в беседе с Сальвадором Аморесом он снова процитировал Сезанна: «Образы просто находятся, их нельзя искать… Я не ищу, я нахожу... Брессон любил повторять прекрасные слова Сезанна:«В каждом мазке я рискую жизнью». Здесь нет места комфорту». Для Руссо рисковать жизнью как художник — не буквальное пожертвование жизнью, а акт отказа, отречения от своего эго и индивидуальности. В его мире нет места иллюзиям власти и контроля.

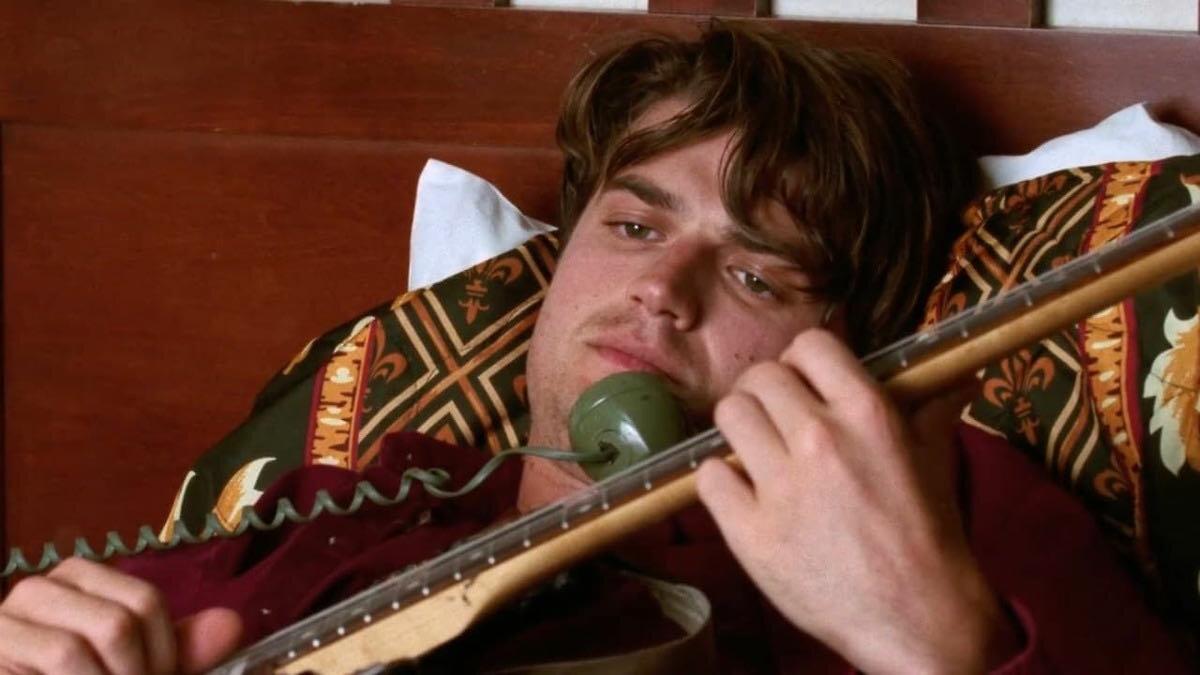

Джордан Кронк поговорил для MUBI с Алексом Россом Перри — без пяти минут новым классиком американского независимого кино. В центре внимания — его новые работы: экспериментальный док Pavements, посвящённый ветеранам инди-сцены Pavement, и Videoheaven — трехчасовое видеоэссе об истории видеомагазинов:

Notebook: Ты помнишь свой первый видеопрокат или тот, куда часто ходил в детстве?

Алекс Росс Перри: Для меня в Филадельфии это был West Coast Video — довольно известная сеть в нашем регионе, даже несмотря на подъем Blockbuster в конце 80-х. Именно поэтому я так боролся за то, чтобы в Videoheaven включили рекламу West Coast Video — просто как маленькую дань уважения. Но я хорошо помню некоторые из их магазинов — особенно один в Брин-Маре, совсем крошечный, но соединенный с пекарней Hopes. Так что можно было взять фильмы и печенье одновременно — видеопрокат всегда пах свежей выпечкой. Еще у меня много ярких воспоминаний о разделе видеопроката в местной библиотеке — о том, как брал там «Следуй за той птицей» (1985) и кассеты с Мистером Роджерсом.

Notebook: Насколько важным было влияние «В роли самого себя – Лос-Анджелес» на этапе формирования замысла фильма?

Перри: Ключевым. Книга Дэна вышла в 2014-м, а в 2013-м был перевыпуск «В роли самого себя – Лос-Анджелес» к десятилетию фильма. Я видел его раньше на редких показах — тогда, если ты организовывал сеанс, Том Андерсен просто присылал набор из двух DVD. Никакого DCP не было. Одна знакомая, которая устраивала показ, дала мне переписать эти диски, они лежали у нее в офисе. Так что у меня была пиратская копия фильма где-то с 2008 года. Но в 2013-м вышла слегка измененная версия — Том улучшил качество многих видеофрагментов, и для меня это было огромным событием. Я уже смотрел его в кинотеатре раньше, но смог увидеть снова, а потом и купить на Blu-ray. Это стало навязчивой идеей. Из документалки, которая когда-то промелькнула, как падающая звезда, он превратился для меня в бесспорно величайший документальный фильм всех времен. Как и всегда, когда я что-то делаю, отправной точкой стала любовь — я просто подумал: «Как бы мне сделать что-то подобное?» В игровом кино ты ищешь свою версию истории, а здесь я спрашивал себя: «Как будет выглядеть мой вариант этого формата?».

Основательное исследование израильского автодокументального кино перевела и опубликовала на «Сигме» Алеша Хорошая. Линда Диттмар разбирается в том, как в личной документалистике отражаются политические разломы и коллективные травмы.

Эта работа находится в неустойчивом положении где-то между личным, политическим и академическим письмом. Как бы отражая саму суть темы, он вырастает из моего собственного опыта, но распахивается, чтобы охватить куда больше, чем сам себя. В последние годы её питало моё сотрудничество с фотографом Деборой Брайт: мы исследуем и запечатлеваем следы насильственного изгнания палестинцев с их земель в 1947–1949 годах — события, называемого на арабском Накба (катастрофа). Этот проект начался почти случайно. Мы свернули с прямой дороги к археологическому памятнику Бейт-Шеан на второстепенное шоссе, обозначенное на нашей карте как «живописное», неподалеку от северной границы, около Дженина. Пока наша машина извивалась среди тонких сосен, высаженных Еврейским национальным фондом (JNF), вдруг — совершенно внезапно — мы осознали, что среди деревьев и табличек JNF с именами жертвователей денег на эти саженцы, разбросаны обтесанные вручную камни, типичные для палестинской застройки. К нам внезапно, как удар, пришло осознание, что в этой идиллической, почти пасторальной обстановке совсем недавно стояла деревня, и разрушение этой деревни было лишь одной из многих подобных глав в большой истории Накбы. Пораженные масштабностью того, о чем свидетельствуют эти камни по всей стране, мы начали заниматься поиском и фиксацией следов Накбы и делаем это уже несколько лет. И все же, зачем мы взялись за такое тяжёлое, мучительное дело?

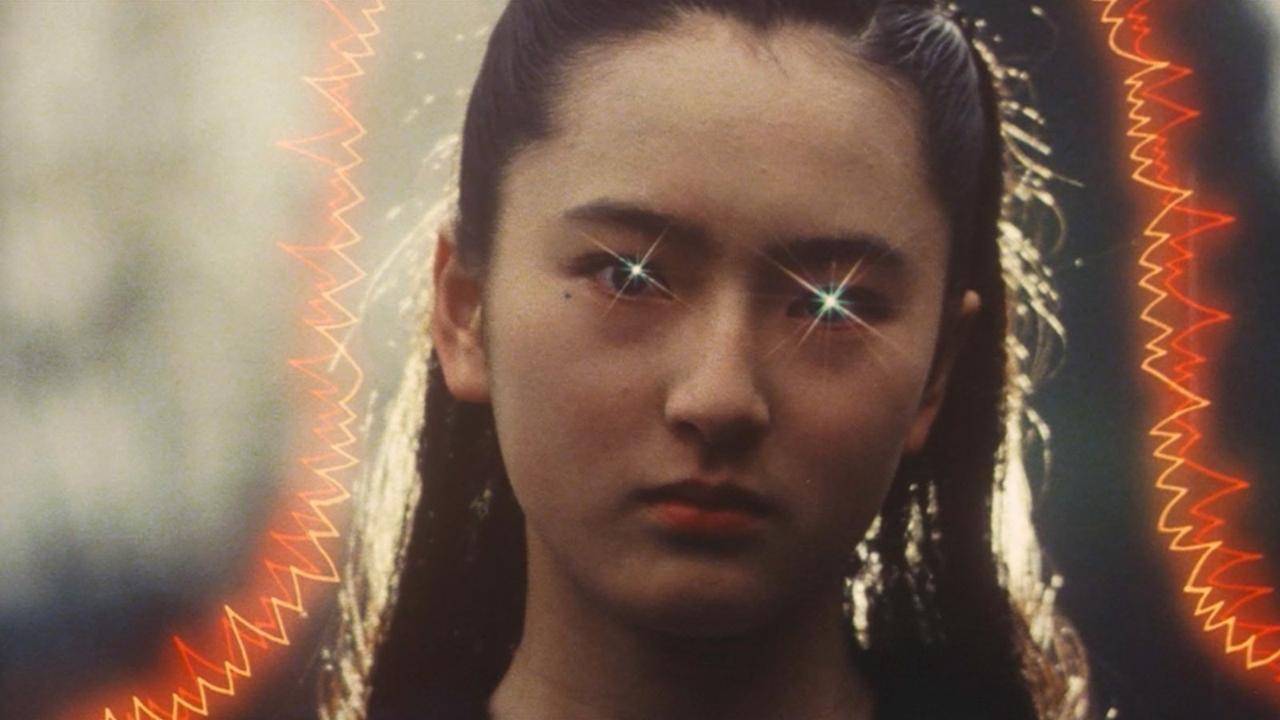

Среди внушительного наследия Нобухико Обаяси (включающего всё на свете: от экспериментальных работ, снятых на 8-мм, до кайданов) — немалое место занимают coming-of-age-фильмы. Подробнее — в статье Дэвида Хадсона:

В интервью 2019 года для Notebook Обаяси рассказал Айко Масубути, что придумал «Дом» вместе со своей дочерью Тигуми, и её подростковый дух, кажется, пронизывает фильмы, которые он снял в последующие годы. Как точно заметили кураторы Cinematheque, эти ленты 1980-х теперь «стали влиятельными капсулами времени, запечатлевшими поп-идолов, школьное соперничество, подростковую фантастику, туристические дневники и контркультурную романтику».

В «Школе под прицелом» (1981) инопланетянин, замаскированный под студента по обмену, пытается навязать школьникам строгий дисциплинарный режим, но его планы рушит Юка (Якусимару Хироко) — ученица с телепатическими способностями. «Телепатия и путешествия во времени становятся для Обаяси нарративными шифрами, через которые он играет с пространством и временем, — писал Пол Рокет в статье для Midnight Eye (2009). — Однако важно, что к концу фильма его персонажи всегда отказываются от этих сверхъестественных сил, выбирая возвращение к "нормальной" жизни».

Почему мода на 1980-е и не думает проходить? Чем нас так манит это десятилетие и вышедшее тогда кино? Илья Данилов разбирается в экспериментальном тексте для вебзина Spectate:

Почему ламповое кино 80‑х — или современное, но стилизованное под него — работает сильнее, чем выверенные и дорогущие франшизы? И почему сегодняшние метаирония, постмодерн и бесконечные «подмигивания» проигрывают искренности восьмидесятых — где добро было добром, а финал был финалом, а не тизером к семнадцатому продолжению?

(...)

…И при этом — что особенно важно — многие режиссёры Нового Голливуда всё ещё молоды. Они продолжают снимать. В 1980‑м выходит, пожалуй, самый известный фильм Кубрика — «Сияние». Тогда же у Де Пальмы — смелая «Бритва», а следом — «Прокол», возможно, лучшая его работа. Скорсезе тоже не сидит сложа руки и делает, возможно, свои самые нестандартные фильмы: «После работы», «Король комедии» (если вам понравился «Джокер» с Фениксом — обязательно посмотрите, чтобы понять, откуда «растут ноги»), и, конечно, «Последнее искушение Христа». С другой стороны — культовые, легко узнаваемые хиты. Фильмы, которые, кажется, видел каждый: «Назад в будущее», «Гремлины», «Охотники за привидениями», «Инопланетянин», «Империя наносит ответный удар». В восьмидесятых возникает золотой баланс между авторским и коммерческим кино. Именно в этом балансе — вся магия десятилетия.

Чему может научить профессионалов сценарий Алекса Гарленда для «28 лет спустя»? Ответ на этот вопрос ищет Брайан Янг на сайте Scriptmag:

Мне особенно понравилось, насколько тонко фильм использует обрамляющую историю и литературные аллюзии, для того чтобы повествование было визуальным и лаконичным. Кино по определению — визуальная среда, и ему не нужно объяснять сюжет через диалоги. То, как «28 лет спустя» добавляет интригующие элементы и глубину происходящему, совершенно завораживает, и это именно то, к чему должны стремиться сценаристы.

Фильм начинается и заканчивается историей Джимми. Сначала кажется, что его сюжетная линия — просто лёгкая вставка. Мы можем даже не запомнить его имя. Семья заперта в доме на материке во время первой вспышки Ярости. Группа маленьких детей, все невероятно светловолосые, заперта в спальне и смотрит «Телепузиков» — что само по себе жутковато. Мы слышим, как их семью разрывают на части, и один из детей сбегает. Это Джимми. Он видит, как убивают его родных, а мать кричит, чтобы он бежал. И он бежит.

Это ужасающе и сразу даёт нам всё, что нужно знать о смертоносности этого мира — ещё до того, как появятся титры.

Что слушать?

Режиссёрскому дебюту Джона Хьюза «Шестнадцать свечей» посвящён новый выпуск подкаста Guide for the film fanatic. Обсудить фильм, определивший лицо подростковых комедий на десятилетия вперёд, ведущие пригласили авторку книги «Nora Ephron at the Movies» Илану Каплан.

Фонд «Кинора» выложил запись лекции «Молчать нельзя говорить: фигуры отсутствия в неигровом кино» исследовательницы Ольгеи Давыдовой. На встрече Давыдова размышляла о перспективах коммуникации документалиста со зрителем в условиях невозможности открытого разговора – в силу внешних обстоятельств или ограниченности киноязыка. Ключевой вопрос этой лекции – может ли документалистика молчать о важном и как в таком кино работают фигуры умолчания, помогают ли они передавать тревоги и сомнения, работать с травмой и создавать надежды на будущее?

Куратор «Пилигрима» Александр Подборнов побывал в гостях у подкаста «Я видел проблески красоты». Говорили, как водится, про знаковый фильм детства, а именно — «Кобру» Джорджа Косматоса: “Чем же является «Кобра» — фашистским манифестом или (невольной) пародией на боевики 80-х, стильным фильмом, вдохновившим «Драйв» и «Мэнди» или монтажной катастрофой, достойной номинации на «Золотую малину»? Что общего между брутальным прямолинейным боевиком Сталлоне и черными кинематографическими ритуалами авангардиста Кеннета Энгера? Ответы по ссылке.

Что смотреть?

Open Library of Humanities выложили видеоэссе, посвящённое Спенсеру Беллу — одному из первых афроамериканских комедийных актёров:

«Сосредоточившись исключительно на актёре, видеоэссе привлекает внимание к его мастерству, отдаёт дань его таланту, но одновременно показывает те ограничения, в которых он работал. Такой подход ставит вопросы о репрезентации в кино и — что ещё важнее — вскрывает расистские образы, явно присутствующие на экране. Автор видеоэссе утверждает: подобные изображения нужно смотреть именно для того, чтобы бросать им вызов и противостоять расистской образности».

На сайте кинофестиваля в Локарно можно посмотреть фильм «Night Shift» Каийе Кагаме и Уго Ради, участвовавший в короткометражном конкурсе смотра:

«Одной ночью актёр готовится к выходу на сцену, а смотрительница музея обходит свои владения. Постепенно они погружаются в пространства уснувших институций — на границе спектаклей и выставок, среди теней былого движения».

Подготовил Александр Подборнов.