Что значит современный?

Мета-, транс-, гипер-, не говоря уже о пост-. Все эти приставки так легко соединяются с понятием «модерн(изм)», образуя концепты разной степени убедительности, что не всегда хватает энтузиазма вспомнить, что же имеется в виду под изначальным термином. Идет ли речь о новизне, современности, актуальности или чем-то другом?

Андраш Балинт Ковач попытался ответить на эти вопросы в книге Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980. Перевод на русский язык первой части его фундаментального исследования впервые вышел в журнале «Кинема» в номере «Фигуры модернизма». «Пилигрим» републикует фрагмент из подготовленного Инной Кушнаревой материала, чтобы прояснить не всегда очевидные отношения между модернизмом, авангардом, кино и реальностью XX века.

Теория модернизма

Гетерогенность произведений искусства и неточность концепций делает любую попытку произвести теорию эстетического модернизма почти безнадежной.

Питер Бюргер

Моя главная цель в этой книге – построение теории кинематографического модернизма в категориях истории стиля. Это потребует понимания модернистского кино как исторически детерминированной единицы, размещенной во времени истории искусства и определяемой исчерпаемым набором эстетических/стилистических черт. Однако в мои планы не входит написание чисто формалистской работы. Я хочу представить модернистское кино и его различные формы в их историческом и философском контексте, которым, как мне кажется, в первую очередь обуславливаются те специфические эстетические формы, которые принимает модернизм.

Здесь и в главе 2 я представлю несколько взаимосвязанных тезисов. Во-первых, модернистский кинематограф – историческое явление, черпавшее вдохновение из истории искусства и двух его авангардных периодов, 1920‑х и 1960‑х годов. Во-вторых, модернистский кинематограф был результатом адаптации кино к этим контекстам, а не общего развития истории кино или «языка» кино. В-третьих, благодаря этому адаптационному процессу арт-кино стало институционализированной кинематографической практикой, отличной как от коммерческого развлекательного кино, так и от киноавангарда. И, наконец, последнее: еще одним результатом этого процесса стало то, что модернистский кинематограф выглядит по-разному в зависимости от разных исторических ситуаций и разного культурного бэкграунда кинематографистов-модернистов.

Есть три термина, которые нуждаются в пояснении и различении на самом первом этапе: это современный (modern), модернистский (modernist) и авангардный (avant-garde) [1]. Эти термины имеют такое широкое и разнообразное хождение, применяются к столь большому количеству разных художественных, литературных, философских и интеллектуальных феноменов, хуже или лучше определенных, что нам нужно разобраться, как они различаются в истории кино. Мы увидим, что разное употребление и исторические споры об этих терминах снова и снова возникают в истории кино в довольно-таки неизменном виде. Прояснение этих терминов приведет нас к возможной концептуализации модернизма в кино.

Современный/новый

Термин modern уходит своими корнями в историю религии, возникнув впервые в V веке для того, чтобы отделить христианство от античности. Только начиная с XVII века этот термин стал использоваться для обозначения некоторых новых течений в искусстве и литературе. Как указывает Ханс Роберт Яусс вслед за В. Фрейндом, modern первоначально использовался в двух смыслах. Точнее, его значение имело два важных и различающихся нюанса:

Modern происходит от слова modo, что на тот момент [в пятом веке] означало не только «именно», «точно», но, вероятно, еще и «сейчас», «в данный момент» – это значение в дальнейшем закрепилось в латинских языках. Modernus означает не только «новый», но и «актуальный» [2].

Modern в значении не только «новый», но и «актуальный», может не только обозначать нечто до сих пор невиданное, но замещать и вытеснять его. Modern в значении «новый» все еще допускает сохранение и сосуществование со «старым», как это бывает, когда рядом живут несколько поколений. Но modern в значении «актуальный» подразумевает, что «старое» уничтожено, что его более не существует или оно недееспособно. То, что называют modern, всегда противопоставляется прошлому, которое до XIX века как правило отсылало к древности. Две противопоставленные концепции «древнее» и «новое» поначалу явно имели оценочное значение в споре между «древними» и «новыми» во французской литературе XVII века [3]. Оба этих взгляда утверждали, что идеал прекрасного у древних и современных поэтов один и тот же. Если «древние» считали, что древность лучше всего представила этот идеал, то «новые» полагали, что развитие человеческого разума так или иначе приведет к совершенствованию представления этого классического идеала:

Новые не считали, что древний идеал красоты может отличаться от их собственного. Они гордились только тем лишь, что прилежнее следовали идеалу, к который древние осуществляли менее успешно [4].

Как только древнее и новое начинают противопоставляться как разные ценности, мы мгновенно сталкиваемся с идеей интеллектуальной, технической или культурной эволюции. Ранние «новые» поэты были убеждены, что художественная эволюция подобна техническому прогрессу, потому к идеалу эстетического совершенства можно приблизиться только постепенно. В результате возникла четкая оппозиция понятий древнего и нового, modern, как эстетических ценностей. Неразрешимость этой оппозиции была сглажена представителями немецкой эстетической теории XVIII века, которые вставили между двумя этими полюсами категорию «классического». Посредством «классического» древний идеал красоты и древняя форма этого идеала стали четко различаться между собой. С одной стороны, «древнее» искусство, противопоставленное «новому», было вознесено на уровень недосягаемого эстетического совершенства у Винкельмана, Шиллера, Гёте и братьев Шлегель, полагавших, что античность никогда не потеряет значимости в качестве образца истинной эстетической ценности. С другой стороны, «новое» не было только лишь противоположностью совершенства. Новое искусство было не лучше и не хуже, у него была другая эстетическая структура, которая при этом приближалась к эстетическому совершенству древности, но иными путями. «Пусть каждый из нас будет греком на свой манер», – писал Гёте. Для немецких эстетических мыслителей эстетическое совершенство было в полной мере представлено древнегреческим искусством, но они также верили, что современные авторы тоже способны его воспроизвести, пусть и иначе. Если для древних «древнее» было только лишь художественной моделью, пригодной для отражения идеала красоты, для немцев греческое или древнее искусство было только эстетическим идеалом, а искусство этого периода – лишь одним примером эстетического совершенства из многих. Или, говоря словами Яусса, древнее искусство было «сравнительной параллелью» [5]. Для немцев даже столетие спустя «новое» означало всего-навсего иной, но при этом вполне допустимый способ представления того же классического идеала.

Превосходство древнего искусства в области эстетических ценностей было низвергнуто романтизмом. Эти художники отбросили не только классическую форму, но и классический идеал красоты ради эстетического идеала, диктуемого современным вкусом. Начиная с конца XIX века именно «новое» олицетворяет эстетический идеал, тогда как «классическое» мало-помалу стало означать «устаревшее», «консервативное» и «недееспособное». Культ «нового» в искусстве продержался по меньшей мере до начала 1970‑х, когда в свою очередь появилась идея «постмодерна» и отменила иллюзию того, что искусство непрерывно переживает эстетические революции. С наступлением постмодернизма понятие modern перестало означать новые художественные явления, возникающие после конца XIX столетия и принадлежащие к бесконечной эпохе художественных и общественных революций. Теперь modern обозначает модерное, явления, представляющие эру модерна, и четкое противопоставление этого понятия «классическому» ослабевает. Таким образом, мы можем говорить о «классическом модерне», отсылая к вечным эстетическим ценностям некогда подрывных новаторских произведений [6].

На самом деле дихотомия классического и modern в значении «нового» содержит три разных дихотомии [7]. Одна – это различие старого и нового (в соответствии с историческим значением этих терминов), вторая отсылает к противопоставлению дееспособного и недееспособного (что относится к одной и к другой ценности, как в споре «древних» и «новых» в романтизме); наконец, дихотомия может использоваться для различения двух разных эстетических моделей или идеалов. Например, для Шиллера есть органический, «природный» образец, который является древним, а есть актуальный, интеллектуальный или «сентиментальный» образец, являющийся новым. Бодлер говорит, что произведение искусства вынуждено отвечать двум разным эстетическим идеалам: оно должно быть и древним, и современным в одно и то же время, «современность становится древностью». «Современность – это преходящее, мимолетное, случайное, половина искусства. Другая его половина – вечное, низменное». Бодлер считает, что художник должен выражать вечные ценности и идеалы через актуальную и преходящую форму мира [8].

Модернизм

На смену позитивной идее modern в XIX веке пришли другие вариации этого понятия, такие как «модерн», «модернизм» или «модернистский» (modernist). С тех пор эти термины широко использовались в истории искусства и в эстетике. Появившись в качестве термина в истории религии и в литературоведении в конце XIX века, понятие «модернизма» стало широко использоваться в истории литературы и искусства начиная с 1940‑х годов [9]. В истории искусства для обозначения не только стиля или специфического движения, но целого периода в истории искусства первым его употребил авторитетный американский художественный критик Клемент Гринберг. Он включил в это понятие все имевшие художественную ценность направления и стили, начиная с французского художника Мане. Он считает модернизм «почти полностью охватывающим то, что еще есть живого в нашей культуре» [10]. Для Гринберга модернизм – художественное движение, способное по-настоящему выразить опыт современного мира. Хотя он утверждает, что самые важные ценности модернизма – это аутентичность и актуальность, а не новизна и инаковость, он все равно видит в нем преимущественно историческое явление, погруженное в эстетические традиции истории искусства.

Искусство при модернизме продолжается, как и раньше. И я не устаю повторять, что модернизм никогда не означал разрыва с прошлым. Он может означать эволюцию, обращенную вспять, разрушение предшествующей традиции, но он также означает ее продолжение. Модернистское искусство вырастает из прошлого без разрыва или пробела, и где бы оно в итоге ни оказалось, оно всегда мыслимо в категориях преемственности искусства… Ничто не может быть дальше от подлинного искусства нашего времени, чем идея разрушении преемственности. Без прошлого искусства и без настоятельной потребности в поддержании прошлых критериев отличия модернистское искусство было бы невозможно [11].

Гринберг также настаивает на том, что модернизм не является вечной эстетической нормой.

Мой собственный опыт в искусстве заставил меня принять большинство заповедей вкуса, из которых вышло абстрактное искусство, но я не берусь утверждать, что это единственно стоящие заповеди в вечности. Я нахожу, что они предоставляют наиболее важные принципы на данный момент. Я не сомневаюсь, что в будущем они будут заменены другими заповедями, которые, возможно, будут мягче, чем сегодняшние… Императив исходит от истории, от эпохи в сочетании с конкретным моментом, достигнутым в конкретной традиции искусства [12].

Гринберг подчеркивает исторический, а не нормативный характер модернистского искусства. Он отнюдь не считает, что модернизм выше любого предшествующего периода в истории искусства. Он видит в модернизме органическое продолжение истории искусства, гармонично сочетающееся с предшествующими ему художественными традициями. По-видимому, именно поэтому он так мало уделяет внимания модернистским направлениям, стремившимся радикальным образом порвать с прошлыми традициями и претендовавшим на превосходство над ними. Он также не ставит вопрос о том, насколько традиционное понимание искусства изменилось за столетнюю историю модернизма. В глобальном смысле он сводит модернизм к одной черте – рефлексивности. Модернизм, утверждает Гринберг, – не что иное как эстетическая самокритика искусства. Он совершенно прав, когда видит в модернизме верховенство эстетического аспекта, истоки этого лежат в радикальном отделении искусства от всех остальных сторон жизни. Модернистское искусство XIX века означало уход художника с общественно-политической арены, что послужило важным источником абстрактного характера модернизма. «[Модернистское искусство] – это не поворот лицом к новому обществу, это уход художника в Богемию, которая призвана стать укрытием от капитализма» [13]. Но хотя Гринберг настаивает на чисто эстетической природе модернистского искусства, он упускает из виду его последующее развитие, кульминацией которого стали политически ангажированные движения, в итоге обратившие самокритику художника не только против традиционной эстетической рефлексии, но и против эстетической изоляции модернизма.

Течения, которые принято считать авангардными, такие как советские футуризм и конструктивизм, итальянский футуризм, частично немецкий экспрессионизм и французский сюрреализм, не очень хорошо встраиваются в гринберговское понимание модернизма. Однако у Гринберга не было понятия авангарда, отличного от модернизма. Для него авангард был не элитой модернизма, а элитой мира современного искусства вообще: это просто название, которое он дает модернизму [14]. Эти два аспекта взглядов Гринберга на модернизм, упомянутые выше, вероятно, взаимосвязаны друг с другом. Он понимает модернизм как период в истории искусства, что заставляет его воспринимать его как однородный феномен. Он даже говорит об «историческом стиле» модернизма вообще [15].

Гринберг мыслит модернизм как преходящий, исторический феномен, важный с точки зрения непрерывности традиций в истории искусства. В то же время он не может дать всеобъемлющего описания модернистского искусства из-за того, что настаивает на его однородном характере. Мы должны принять это во внимание, когда будем давать определение кинематографическому модернизму. Важно задать вопрос о том, существует ли в принципе непротиворечивая концепция модернизма, если включать в него политически ангажированные движения и заявления о разрыве с прошлым, которые, например, делались дадаистами и футуристами. Модернизм создает новые ценности в своей полемике с классикой. Модернизм не превозносит новое только ради его новизны, скорее, он исходит из критически-рефлексивных отношений с традицией. Такой модернизм одновременно и утверждает, и отрицает родство с ней. Хотя в концепции Гринберга эта дуальность налицо, поскольку он понимает рефлексивный характер модернизма как стилистическую форму, он не считает это парадоксом. Таким образом, он не делает различия между модернизмом и авангардом. Однако в этом различии проявляется парадоксальный аспект модернизма. Для тех, кто обращает на это различие достаточное внимание, концепция однородного модернизма становится особенно проблематичной [16]. Достаточно сказать, что, если мы согласимся с гринберговской характеристикой модернизма как периода в истории искусства, как эстетической самокритики искусства, нам надо быть готовыми к тому, чтобы пойти еще дальше и найти место для модернистских движений, чья критика выходит за пределы эстетики. Переход через границы эстетического означает выход за пределы искусства. Раз мы говорим о самокритике, наша концепция модернизма должна совладать с крайними случаями такой самокритики, иначе говоря, с теми, что перешагивают рамки искусства. Поэтому невозможно избежать различения «модернизма» и «авангарда», не поставив под угрозу однородность нашей концепции эстетического модернизма.

Авангард

Целый ряд теоретиков считали, что необходимо проводить различие между «модернизмом» и «авангардом». Термин «авангард», как правило, используется для обозначения политически ангажированных, антибуржуазных, активистских художественных течений.

Наиболее осторожные исследователи авангарда склонны соглашаться с тем, что его появление исторически связано с тем моментом, когда социально «отчужденные» художники почувствовали необходимость подрыва и полного свержения буржуазной системы ценностей со всеми ее филистерскими претензиями на универсальность. То есть авангард, если рассматривать его как острие эстетического модернизма, – это по большей части новое явление [17].

Хотя Калинеску проводит различие между авангардом и другими модернистскими течениями, это различие оказывается несущественным. Он рассматривает авангард как крайний случай «острия» модернизма. Другие теоретики делают более четкое различие, основываясь на агрессивном утопическом, ориентированном в будущее импульсе авангарда. Антуан Компаньон видит в авангарде «историческое осознание будущего и стремление обогнать время», а в модернизме – «страсть к настоящему» [18]. А по мнению Реймонда Уильямса, «авангард, который был агрессивен с самого начала, видел себя в качестве рывка в будущее: его участники были не носителями прогресса, уже не раз получавшего определение, а борцами за творческий дух, который возродит и освободит человечество» [19]. Некоторые интерпретации авангарда даже противопоставляют его модернизму. Хороший пример этого различия можно найти в теории авангарда Петера Бюргера [20]. Согласно Бюргеру, авангард – это художественное течение двадцатого века, отрицающее автономный характер произведения искусства и утверждающее необходимость встраивания искусства в повседневную жизнь. В таком качестве авангард решительно противопоставляется «эстетическим», новым (modern) течениям, которые, отвернувшись от общественных функций искусства, попали в категорию чисто эстетической самокритики. Модернизм институционализирует чистое искусство. Авангард обрушивается на художественные институции на том основании, что институционализация ограничивает искусство чисто эстетическим измерением и изолирует его от общественных функций. Это, говорит Бюргер, указывает на радикальное изменение в понимании того, что такое произведение искусства, потому что искусство для авангарда не является самоцелью. Если «эстетический» модернизм утверждает искусство как автономный мир, то авангардное произведение искусства – это социальный, политический и философский манифест. Когда авангард требует включения в повседневную жизнь, речь ни в коем случае не идет о банальной повседневной жизни, от которой отвернулся модернизм. Авангард требует от повседневной жизни изменения, но не через эстетические ценности. Художественная и общественная революции должны происходить одновременно, а искусство должно стать еще одной общественной практикой, пропагандирующей социальную революцию. Это элитистское устремление авангардных художественных течений идет в первую очередь от желания художников стать духовными лидерами – не только в мире искусства, но и в обыденной жизни, которую они хотят изменить художественными средствами. В этом смысле авангардные течения по сути своей являются политическими и антихудожественными.

В завершение этого короткого обзора укажу также некоторые из различий и дилемм, встающих в связи с тремя важными терминами модерного искусства. «Новый» (modern) в самом широком смысле слова означает ценность актуального или просто-напросто новое в его противопоставлении старому или отжившему (независимо от того, придается ли им ценность как чему-то вечному). Но иногда этот термин используется как прилагательное, которое в одних случаях обозначает хорошее искусство, а в других – плохое. Модернизм обозначает период в истории искусства, характеризующийся культом нового (актуального) и некоторыми общими эстетическими чертами, а именно абстрактностью или рефлексией о себе. В связи с этим встает вопрос о том, до какой степени эстетическое содержание этого конкретного периода может рассматриваться как ряд однородных черт. Наконец, в области авангарда культ нового (modern) связан с активистским, революционным порывом, в результате которого эстетические программы выходят за рамки художественного творчества, как правило в стремлении стереть границы между искусством и общественной жизнью. Но многообразие авангардных течений и различие между двумя основными периодами авангарда, авангардом 1920‑х и авангардом 1960‑х годов, ставит вопрос о том, что ближе к сути этого понятия – политический активизм или эстетический радикализм. При описании различных аспектов кинематографического модернизма придется так или иначе затронуть все эти вопросы.

Кино и модернизм: первая встреча

Если принять в качестве посылки то, что все определения художественного модернизма сходятся в том, что модернистское искусство – это эстетическая рефлексия и критика традиционных художественных форм, киномодернизм – особый случай, если сравнивать его с другими формами этого искусства. По меньшей мере на протяжении первых шестидесяти лет истории кино о какой бы то ни было кинематографической традиции говорить было нельзя. Кино как культурная традиция было впервые изобретено дилетантами из французской Новой волны. По словам Жана-Люка Годара, «современный писатель знает, чтобы были такие авторы как Мольер и Шекспир. Мы – первые кинематографисты, знающие о существовании Гриффита. Когда Карне, Деллюк и Клер снимали свои первые фильмы, еще не было критической или исторической традиции» [21]. Очевидно, что модернизм 1920‑х не мог быть «рефлексией кино о собственной художественной традиции».

В начале 1920‑х в кинокритике возникли ясные представления о том, каким должно быть «реальное» кино, а с их появлением началась усиленная критика массового производства европейских театральных «художественных» фильмов. Главным фактором появления раннего модернизма в 1920‑е была не критическая реакция на только-только установившиеся нарративные стандарты. Некоторые теоретики и критики раннего модернистского кино даже предлагали подражать реалистическому, линейному и непрерывному повествованию по американской модели. Деллюк, выдающаяся фигура раннего французского модернизма, будучи очень далек от противостояния «голливудской норме», в 1921 году заметил, что в американском кино была создана реальная кинодрама, и призвал французов последовать за американскими картинами [22]. Аналогично советский режиссер Дзига Вертов критиковал «германо-прусский» театральный стиль и хвалил американские нарративные фильмы за их динамизм, скорость и использование крупных планов [23]. Подъем более позднего модернизма в 1950‑х свидетельствует о точно таком же отношении модернистских европейских режиссеров к классическому американскому кино. Критики французской Новой волны, писавшие в Cahiers du cinéma, нападали не на голливудские фильмы или нарратив в целом, но, говоря словами Трюффо, на «определенную тенденцию во французском кинематографе». Как и тридцатью годами ранее ориентированный на действие голливудский нарратив был важным источником вдохновения для позднего модернистского кино, противопоставлявшего себя «мертвому классицизму» европейской буржуазной драмы для среднего класса, связанной не столько с нормами классического нарратива, сколько с буржуазным театром XIX века.

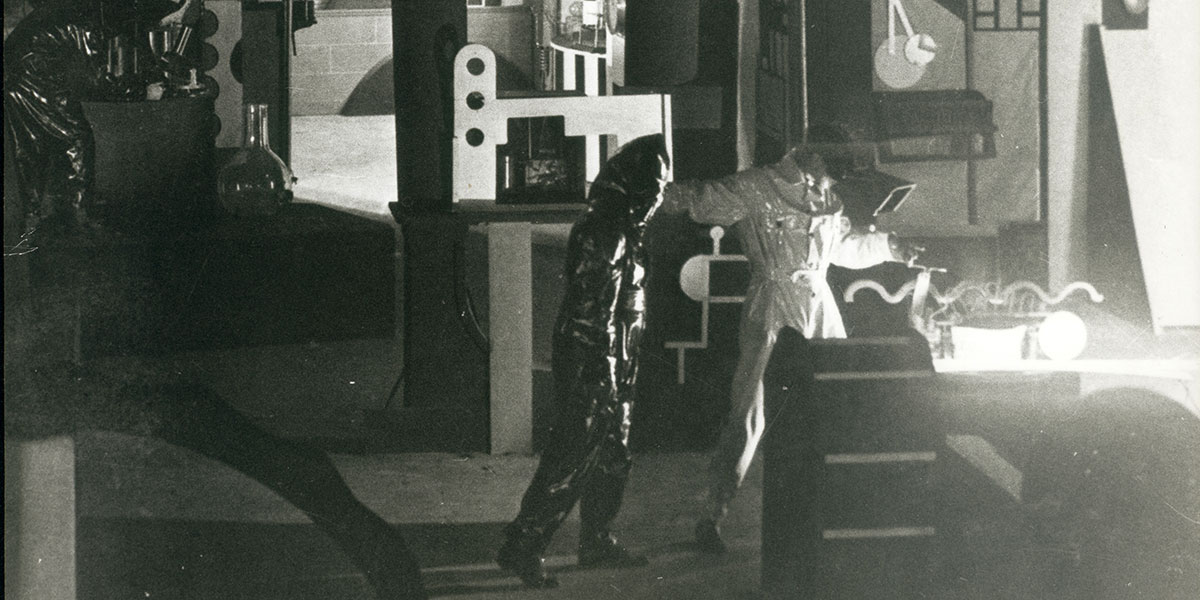

Ранние киномодернисты критиковали не столько популярный нарративный кинематограф, сколько художественные стилизации в кино, активно занимаясь его модернизацией. Поскольку у кино не было художественной традиции, присущей медиуму, которую нужно было модернизировать, существовали другие пути достижения этой цели. Одним из способов выявления художественного потенциала кино было создание кинематографических версий модернистских течений в изобразительном искусстве, театре и литературе или же встраивание кино в нарративные и визуальные формы национального культурного наследия. В этом смысле ранний модернизм был размышлениями кино о художественных или культурных традициях, лежавших за пределами собственно кинематографа. Немецкий экспрессионизм был первым проявлением такого рода киномодернизма. Экспрессионизм попытался органически применить внекинематографические художественные средства к кино. До экспрессионизма никто из кинематографистов не додумался сделать это в таких масштабах и не воспринимал кино как искусство, связанное с художественным модернизмом. Заслуга экспрессионизма в том, что он институционализировал кино как медиум, способный на модернистскую визуальную абстракцию.

Опять-таки модернистский характер экспрессионизма связан не с тем, чем он отличается от канонизированных норм нарративного кино. С точки зрения нарратива фильмы немецкого экспрессионизма не носили подрывного характера и соблюдали большинство классических правил. Предельно нереалистический характер их нарративов, вероятно, был необычен с голливудской точки зрения, но в своих принципах они отнюдь не противопоставляли себя Голливуду. Экспрессионистские фильмы дали первые образцы некоторых наиболее популярных жанров, таких как фильмы о вампирах и монстрах и психотриллеры. Даже их необычные и экстравагантные визуальные приемы оказались знакомыми визуальному миру Голливуда. С одной стороны, успех, которого добились немецкие деятели кино, в 1930‑е эмигрировавшие в Голливуд, показывает, что их кинематографическая культура прекрасно сочеталась с голливудским образом мысли. С другой стороны, стилистическое обновление американского кино благодаря Орсону Уэллсу и нуарам произошло в 1940‑е на основе именно этой экспрессионистской кинематографии. Позднее в кино проявились формальные принципы и других модернистских и авангардных течений, например, сюрреализма (Фернан Леже, Луис Бунюэль, Сальвадор Дали, Мэн Рэй, Жермен Дюлак), футуризма (Вертов), дадаизма (Рене Клер, Франис Пикабиа, Ганс Рихтер) и кубизма (Марсель Л’Эрбье). Однако только экспрессионизм и сюрреализм оказали долгосрочное влияние на развитие кино. Но другие эксперименты с модернистскими визуальными приемами и принципами монтажа были также важны для институционализации кино как современной (modern) формы искусства.

Еще одни аспект рефлексивного характера раннего модернизма – его поиски «чистой» кинематографической формы. Если в вышеупомянутой тенденции отказ от нарративной функции не всегда был сознательным выбором, в «чистом кино» раннего модернизма он был одним из основных принципов. Кино должно было утвердить себя в качестве независимой художественной формы, изолировав свои средства от средств других форм искусства, в особенности литературы и драмы. «Абсолютный фильм» и другие ранние формы экспериментального кинематографа рассматривали его как чисто визуальное искусство, для которого литературные и драматические формы неорганичны. Это течение сосредоточилось главным образом на технических аспектах медиума как основе его эстетической специфики. Репрезентация движения и манипуляции с ним, артикуляция времени (ритм) и необычное сцепление образов были тремя главными путями, по которым шло «чистое кино». К концу 1920‑х некоторые из его представителей стали определять его как альтернативу «традиционной» репрезентации реальности. Вальтер Руттман, Жан Виго и в первую очередь Дзига Вертов применяли эстетику «чистого кино» для построения такого образа реальности, который был бы альтернативным по отношению к классическому нарративному кино.

Был и третий способ, которым модернизм повилял на кино в 1920‑е. Эта тенденция была наименее зрелищной, но ее влияние наиболее важно для будущего развития киномодернизма. Это движение, которое Анри Ланглуа назвал «французским импрессионизмом». Среди его представителей были такие режиссеры, как Жермен Дюлак, Луи Деллюк, Жан Эпштейн, Абель Ганс и Марсель Л’Эрбье. Стремление доказать, что кино – полноправное модернистское искусство, было движущей силой этого течения, но, подобно немецким экспрессионистам, французские импрессионисты не отрицали нарративную природу кино и не искали его «квинтэссенцию» в абстрактных визуальных и монтажных принципах. Как мы видели в случае Деллюка, главного теоретика французского импрессионизма, они прежде всего отвергали театральность психологической драмы и визуальное иллюстрирование литературного сюжета. Кино несло в себе потенциал для представления не только внешней формы физических событий и человеческих поступков, но и внутренней жизни и мыслительных процессов героев. Импрессионизм осуществил такого рода психологическую репрезентацию, в которой психические состояния и процессы манифестировались в виде визуальной реальности – тем самым он породил важную тенденцию модернистской волны 1960‑х. В то же время монотонности хронологической композиции он предпочитал визуальный ритм, следующий поэтической логике композиции. Деллюк критиковал Ганса за то, что он «не изобрел ритма и мысли», а Л’Эрбье – за то, что он «часто был писателем, а не режиссером» и «время от времени жертвовал красотой ритма» [24]. Преобладание визуального ритма в композиции также способствовало построению ментальной реальности, в которой внешние и внутренние чувственные стимулы тяготели к тому, чтобы заменить физические события. В этом отношении ярлык «импрессионизм» правилен только отчасти, потому что исходно он использовался в истории искусства для обозначения техники представления визуальных эффектов поверхности. Во французском «импрессионистском» кино это было лишь одним из аспектов формы и использовалось преимущественно для того, чтобы подчеркнуть ментальный характер нарративной мотивации. Французский «импрессионистский» кинематограф также был глубоко символическим и психологическим, поскольку репрезентация ментальных образов стала в нем альтернативным измерением физической реальности. Это был наиболее синтетический феномен во всем раннем модернистском кино. Он использовал внекинематографические художественные эффекты [25], как в немецком экспрессионизме, он использовал абстрактные ритмические и визуальные конструкции, как это делало «чистое кино», необычные ассоциации образов, как в сюрреализме, и в фундаментальном отношении оставался нарративным. Специфика французского импрессионизма в модернистском движении заключалась в том, что он изобрел иной путь представления психологии – не внешних поступков героиня или героини, а его или ее внутреннего ви´дения. В итоге ранний модернизм заложил три главные тенденции, которые были подхвачены поздним модернизмом: отсылку к внекинематографическому модернистскому искусству, исследования потенциала визуальной и ритмической абстракции в кино и установление отношений между ментальным и физическим измерениями персонажей.

Ранний модернизм стремился сделать кино искусством в современном (modern) смысле этого слова, даже если требование быть «современным» в его эстетике не подчеркивалось [26]. Когда кино приблизилось к другим современным искусствам, возникла критика того кинематографа, который черпал вдохновение в досовременных, классических формах искусства. Как следствие этого раннего процесса модернизации, возникла особая институциональная практики создания фильмов – коммерческое арт-кино. Модернизм не был модернизацией всего кинематографа. В оба периода он был модернизацией его художественного использования. Кинематографический модернизм – это подход арт-кино к модернистскому искусству.

Примечания:

[1] Существует огромная литература об истории и значении этих терминов. В этой книге я укажу только те, которые были мне полезны. Jauss H. R. La ‘modernité’ dans la tradition littéraire // Jauss. Pour un esthétique de la reception. 1978. P. 179; Calinescu M. Five Faces of Modernity. 1987; Greenberg C. Modernist Painting //Art and Literature. № 4. 1965. P. 193-201; Towards a Newer Laocoon // Partisan Review. № 7. 1940. Р. 296-310; Where Is the Avant-Garde? // The Collected Essays and Criticism. 1993. Vol. 4. P. 259-265; Бюргер П. Теория авангарда. 2014; и Williams R. The Politics of Modernism: Against the New Conformists. 1989.

[2] Jauss H. R. La ‘modernité’ dans la tradition littéraire. P. 179.

[3] Исторический трактат о паре «древнее и со- временное» как эсте- тической дихотомии см. в: Calinescu M. Five Faces of Modernity.

[4] Calinescu M. Op. cit. P. 32.

[5] См. Jauss H. R. Schlegels un Schillers Replik auf die ‘Querelle des Anciens et des Modernes’ // Literaturgeschichte als Provokation. 1970.

[6] См. Habermas J. [M]odernity itself gives birth to its own classicism – we can now obviously speak of classical modern.” An Unfinished Project: Modernity // A posztmodern állapot. 1993. P. 155. Здесь «классическое» не противоположность «модерна», а оценочное суждение, означающее «что-то, что останется и не исчезнет», тогда как «модерн» просто означает безоценочное описание чего-то нового.

[7] По словам Калинеску, понятие «модерна» попадает в категорию, которую Уэллек и Уоррен назвали «названиями периодов». По его мнению, все названия периодов имеют «три фундаментальных значения: они предполагают оценочное суждение, отсылают к истории и описывают тип». Мой анализ так или иначе встраивается в категоризацию Калинеску. Calinescu M, Op. cit. P. 87.

[8] Baudelaire C. La Modernité // Oeuvres complètes. 1980. P. 797-798.

[9] Первое вхождение термина «модернизм» датируется 1737 годом и имело место у Джонатана Свифта (Oxford English Dictionary), во французском языке 1879 годом (Petit Robert). В качестве термина он поначалу обозначал латино- американское литературное движение и теологическую тенденцию в римском католицизме в конце XIX века.

[10] Greenberg C. Modernist Painting.

[11] Ibid.

[12] Greenberg C. Towards a Newer Laocoon. P. 296-310.

[13] Ibid.

[14] Гринберг употребляет термин «авангард» в своих статьях как синоним для модернистского искусства. См. Greenberg С. AvantGarde and Kitsch // Mass Culture: The Popular Arts in America. 1957. P. 98-107. См. также: Greenberg C. Where Is the AvantGarde? // Collected Essays and Criticism. Vo. 4. P. 259-265.

[15] Greenberg C. Our Period Style // The Collected Essays and Criticism. 1986. Vol. 4. P. 323-326.

[16] Например, поэтому Петер Бюргер считает, что общая теория эстетического модернизма – «безнадежное дело». Причина в «апории эстетического модернизма»: «В модерне искусство постоянно нацелено на условия, которые делают его реализацию невозможной… это искусство в одно и то же время необходимое и невозможное». Bürger P. La prose de la modernité. 1994. P. 397. А Антуан Компаньон в своей Cinque paradoxes de la modernité утверждает, что фундаментальный парадокс модернизма состоит в том, что он одновременно и утверждает, и отрицает искусство.

[17] Calinescu M. Op. cit, P. 119.

[18] Compagnon A. Cinque paradoxes de la modernité. P. 48.

[19] Williams R. Politics of Modernism. P. 51.

[20] Бюрегер П. Теория авангарда.

[21] Aristarco G. Filmmu˝vészet vagy álomgyár. Budapest: Gondolat, 1970. P. 355.

[22] Delluc L. Le cinéma, art populaire // Delluc L. Le cinéma au quotidien, Écrits cinématographiques, 2, pt. 2. 1990. P. 279-288.

[23] Вертов пишет в своем манифесте «Мы» (1919): «Психологическую русско-германскую кинодраму, отяжелевшую видениями и воспоминаниями детства, мы считаем нелепостью. Американской фильме авантюры, фильме с показным динамизмом, инсценировкам американской пинкертоновщины – спасибо кинока за быстроту смен изображений и крупные планы… Ступенью выше психологической драмы, но все же бесфундаментно». Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. 1966. С. 45.

[24] Delluc L. Écrits cinématographiques. Vol. 1/ Le cinéma et les Cinéastes. P. 166-167.

[25] Например, декорации Леже к «Бесчеловечная» Л’Эрбье (L’Inhumaine, 1924) или использование Альгамбры как декорации в «Эльдорадо» (Eldorado, 1921).

[26] Порой эти утверждения делались открыто: Вертов в своем «Киноглазе» пишет: «Моя жизнь направлена на создание нового видения мира. Так я перевожу новым способом мир, который вам неизвестен». Цит по: Sadoul G. Dziga Vertov. 1971. P. 82.